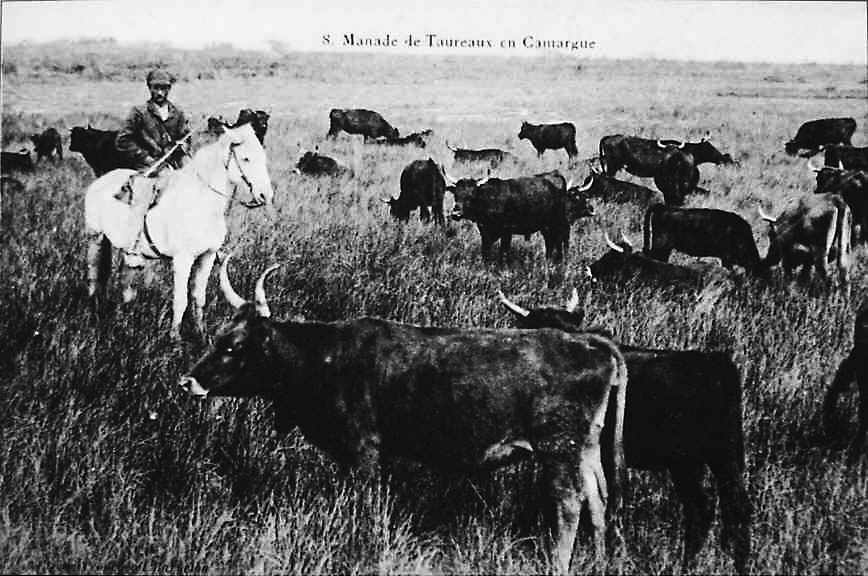

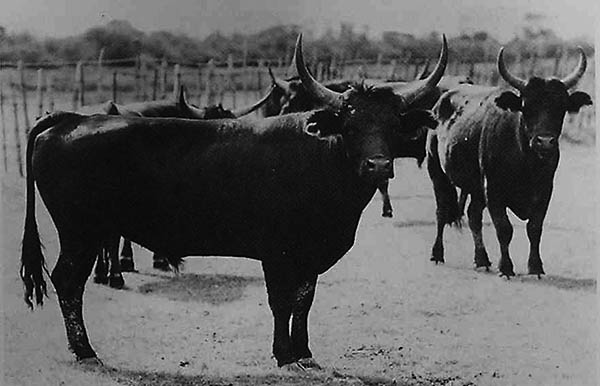

Le taureau a vécu en Camargue à l’état sauvage sans appartenir tout d’abord à quiconque. Il a trouvé sur ces terres palustres une maigre nourriture et de l’eau. Grâce à ces terres plantées d’arbres qui l’ont abrité des vents très forts il a pu se soustraire aux poursuites dont il était l’objet de la part des chasseurs. Les chercheurs et écrivains, dont le Professeur Paul DIFFLOT, affirment ne pouvoir préciser à partir de quel moment ces bovins se trouvèrent avoir des propriétaires ni quand ils commencèrent d’être gardés par ceux qui s’en étaient attribués la possession.

Le labourage avec le taureau de Camargue

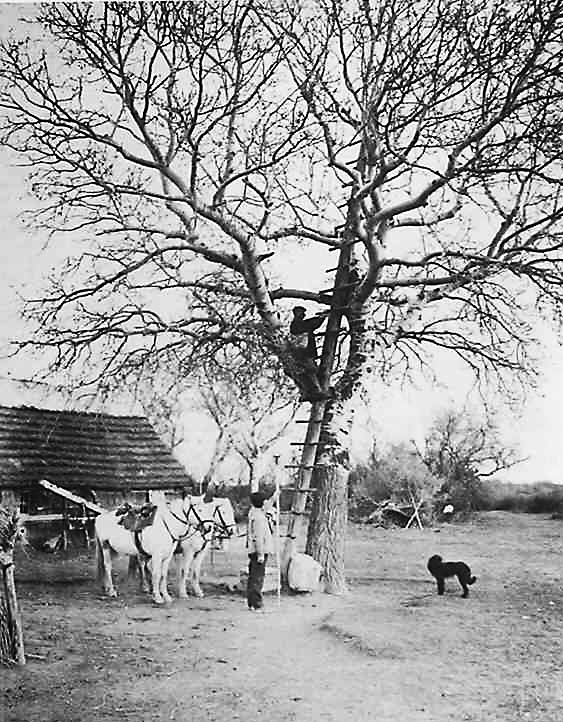

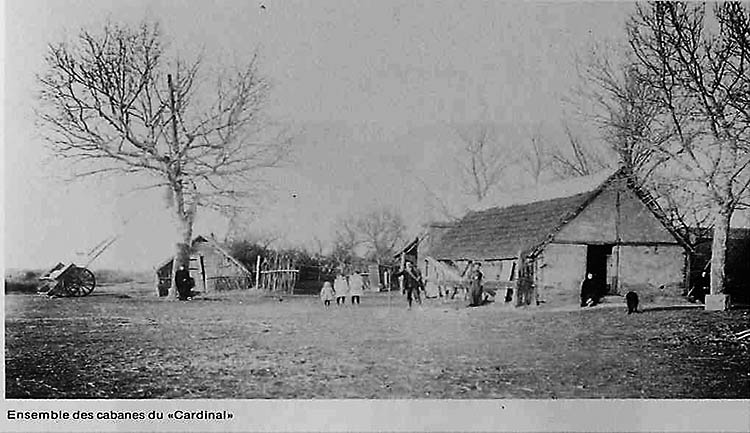

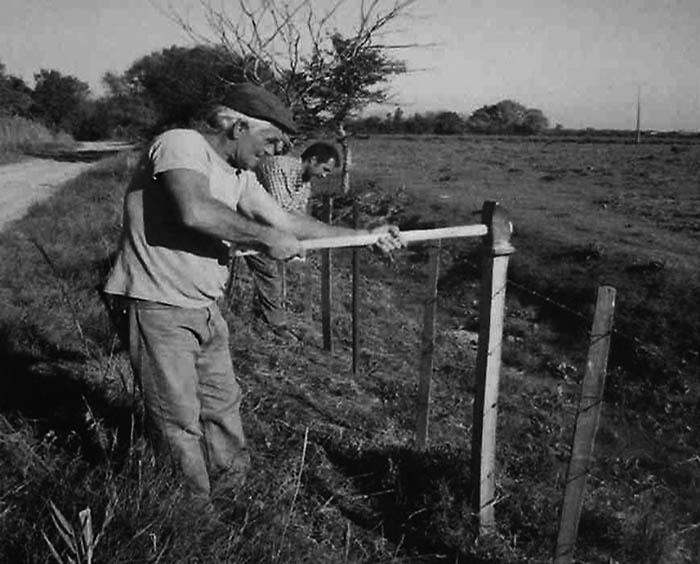

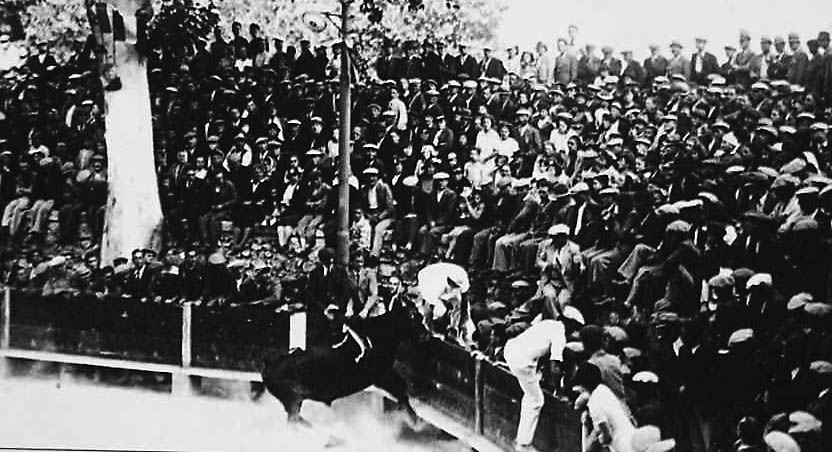

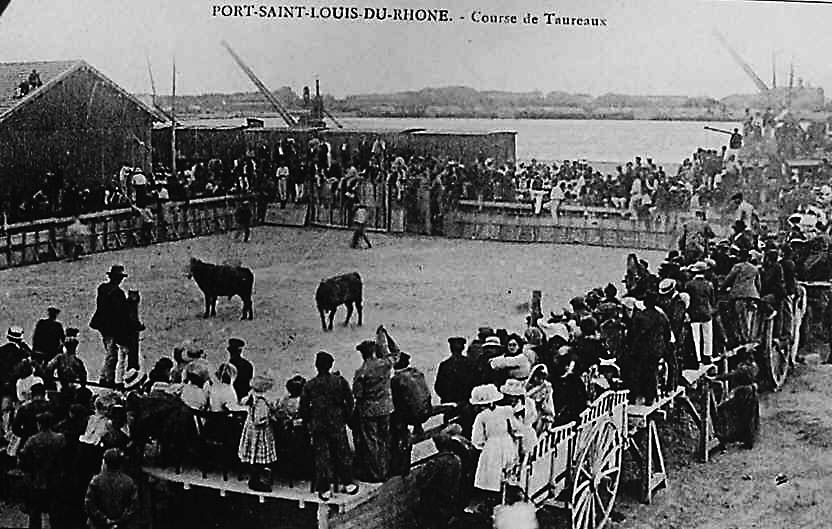

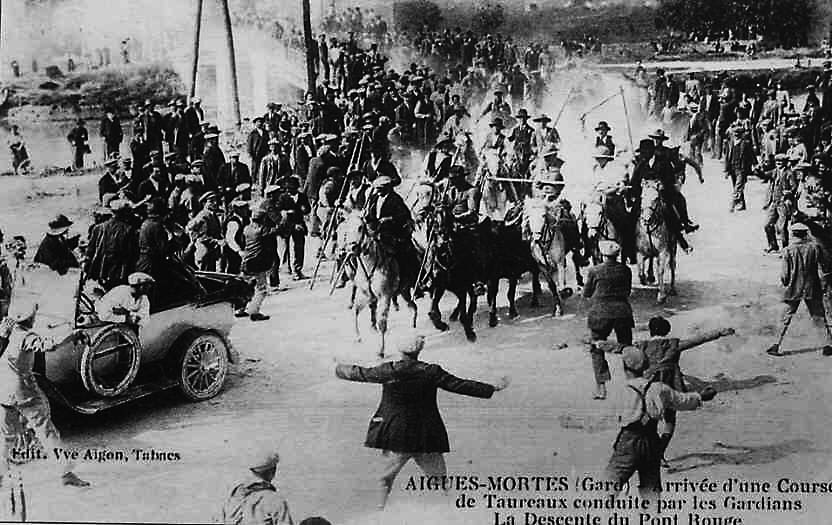

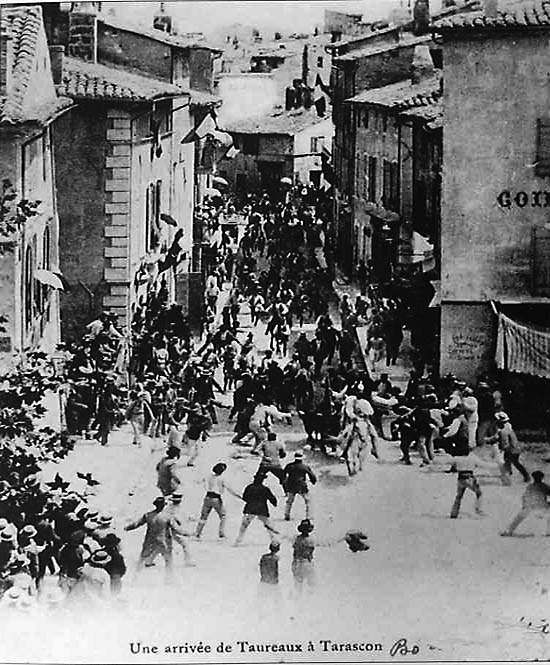

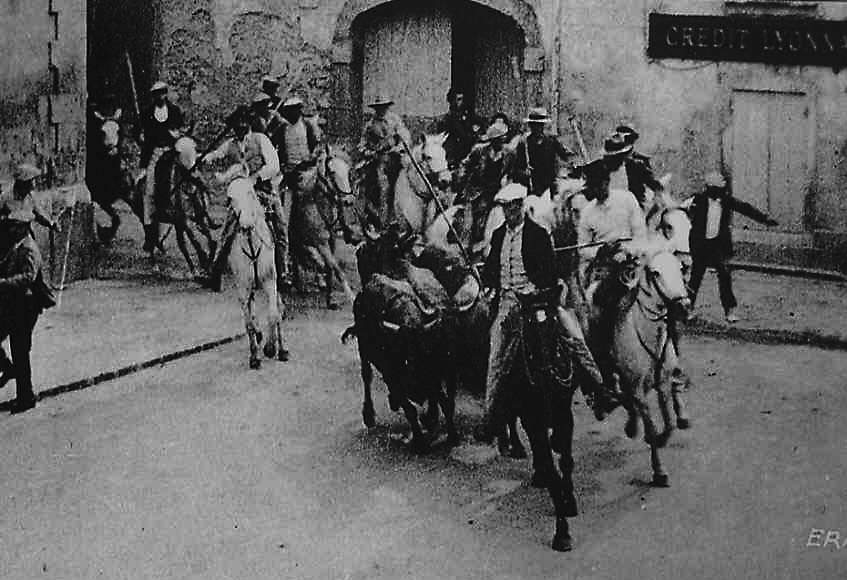

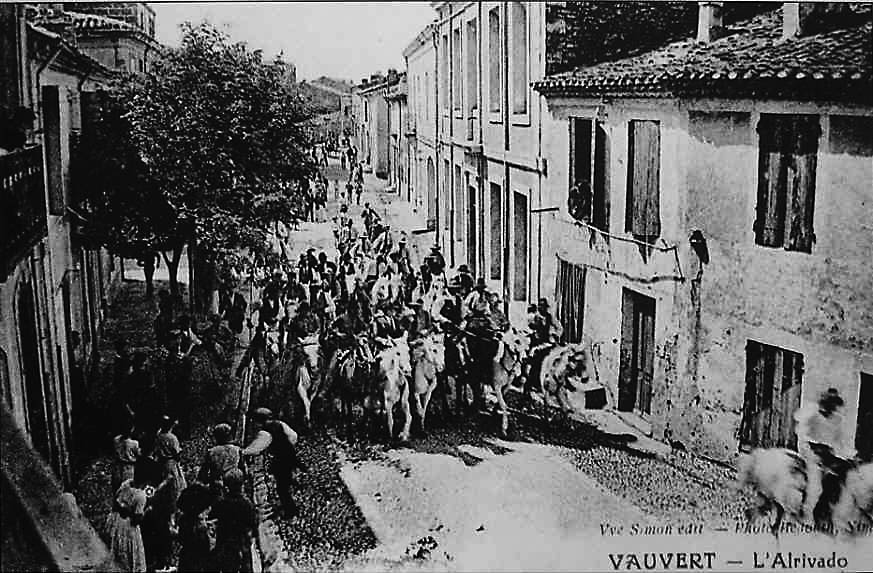

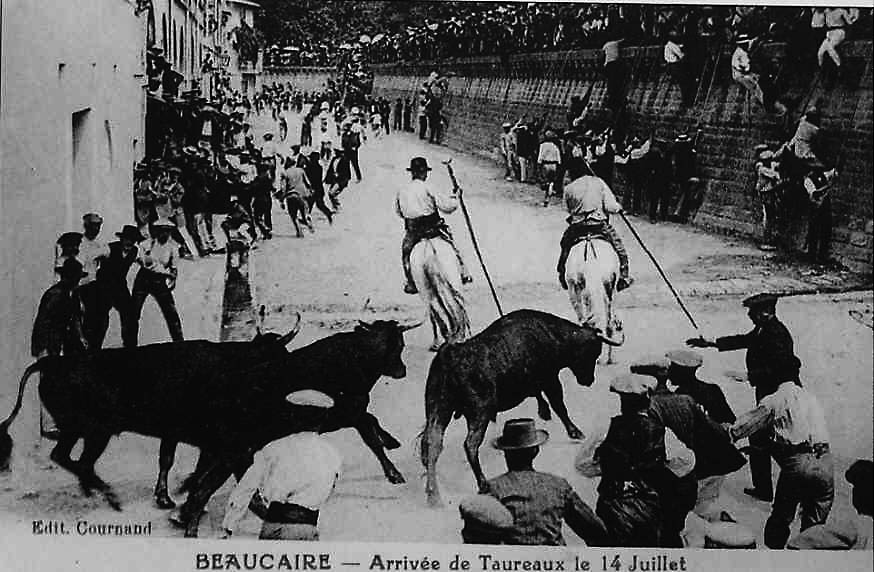

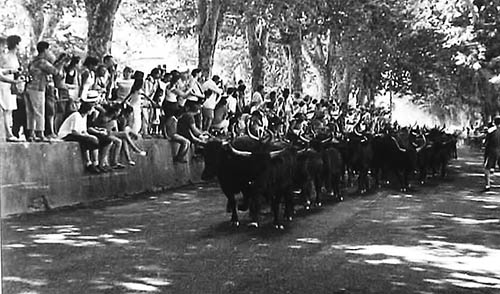

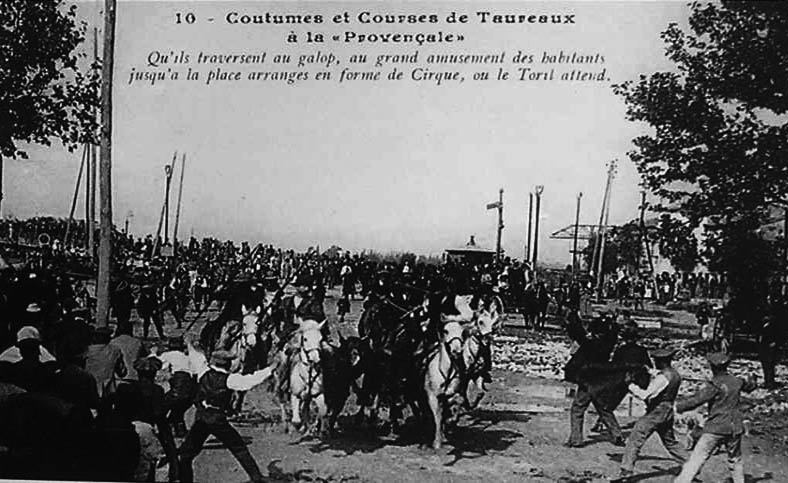

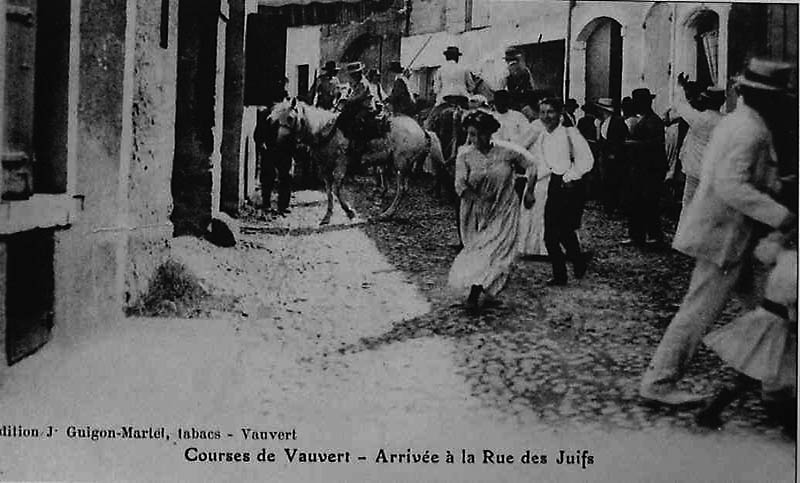

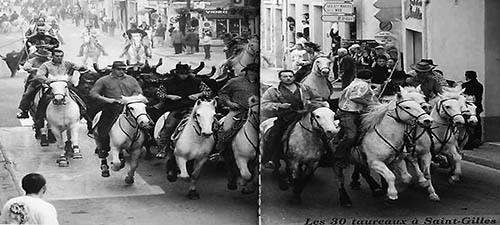

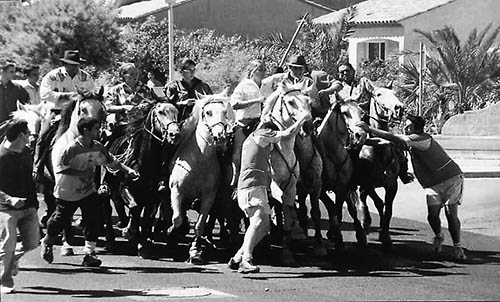

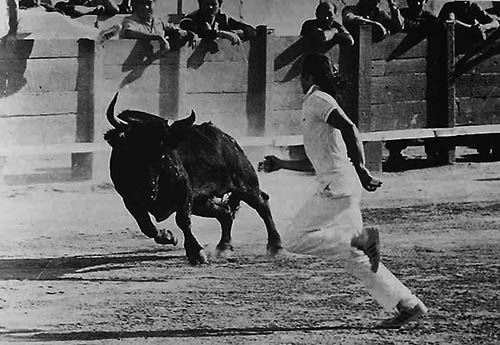

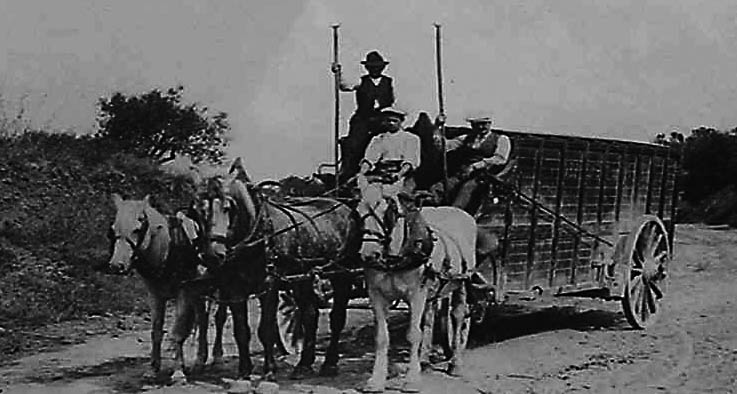

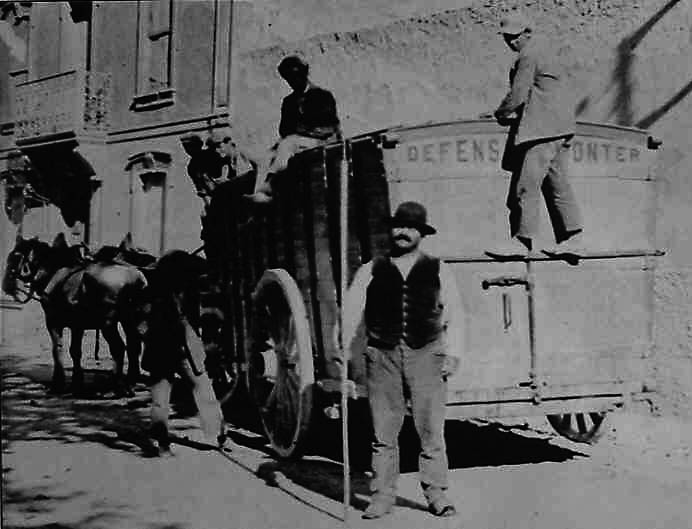

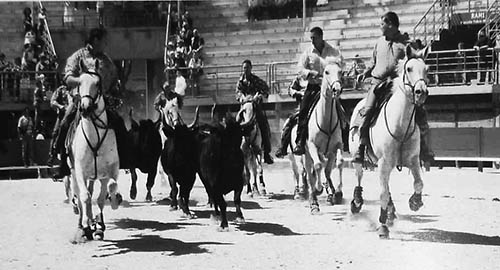

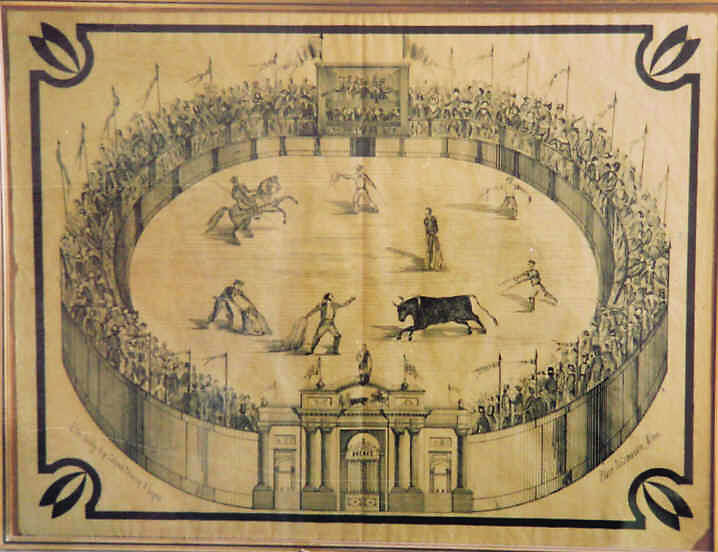

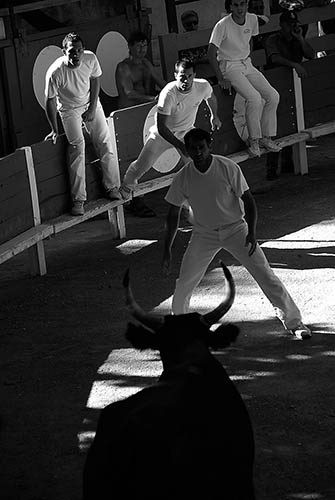

Certains auteurs disent : à partir du 18ème siècle les taureaux ont été employés au labour des terres. Mais rapidement gardien de bœuf et gardians renoncent à l’utilisation du taureau. Malgré l’accouplement par joug avec un bœuf docile, comme gouverneur, ils ne se soumettaient pas. Ce premier contact est l’étape qui informe les hommes des aptitudes de ce taureau pour la pratique des jeux. D’abord, organisé dans la cour des mas en formant un rond avec des charrettes, des tonneaux et des planches pour contenir le taureau et permettre aux hommes de se mesurer à l’animal. Ce genre de manifestation se propagera dans les villages et les villes de la Provence et du Languedoc.

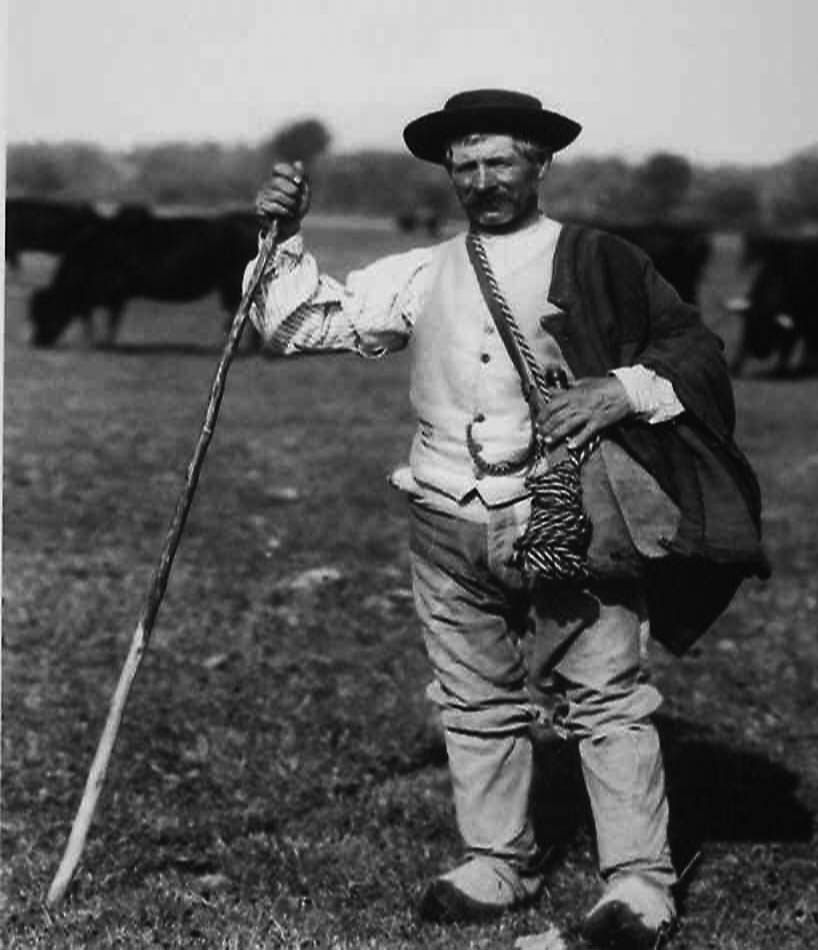

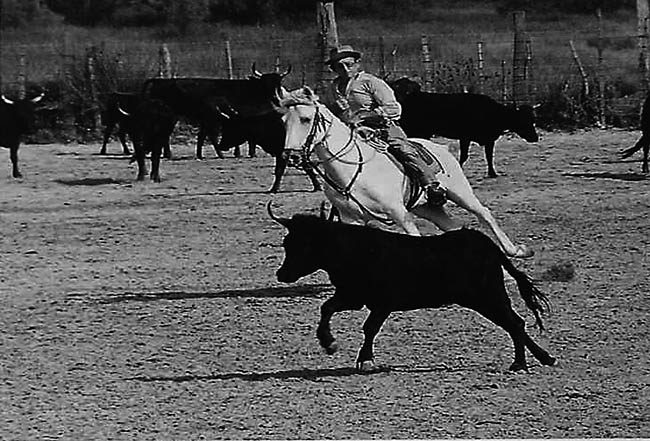

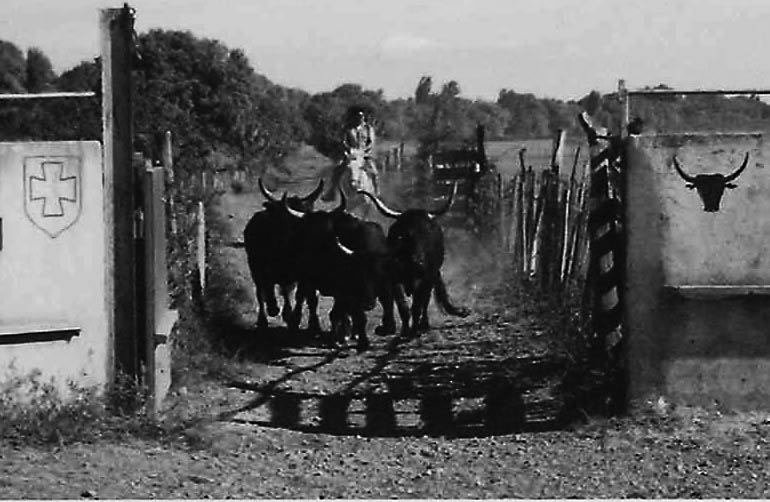

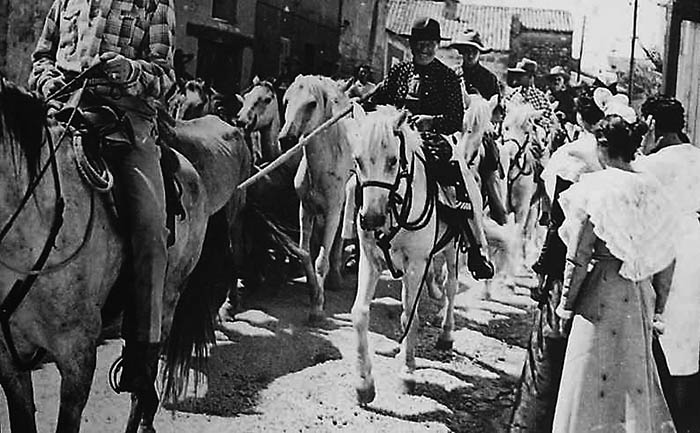

Le manadier

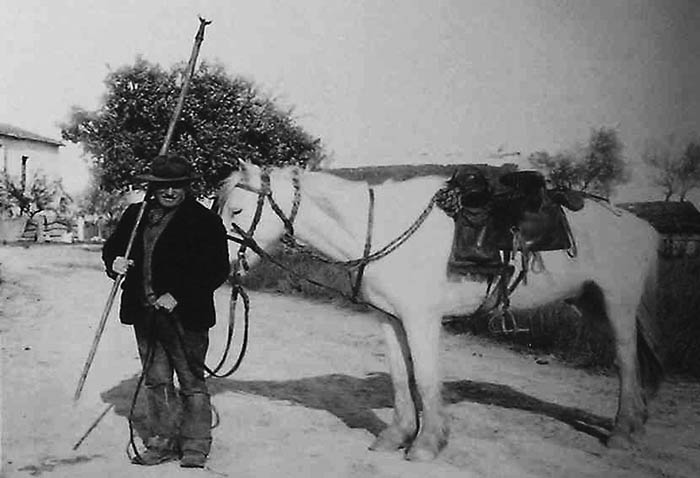

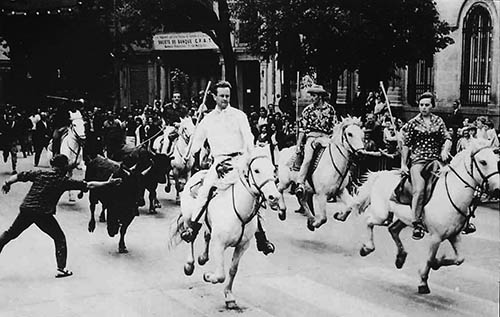

La codification du Marquis de BARONCELLI

Le

gardian André BOUIX raconte : "un

jour au Cailar un homme tranchait sur le reste de cette compagnie un peu

rude. La coquetterie du Marquis nous laissa baba. Il s’était inventé

une tenue chatoyante, colorée avec du beau velours, des chemises

violettes ou à pois rouges sur fond bleu ou blanc. Il portait un pantalon

de peau de taupe beige agrémenté tout au long d’une raie noire. Il

portait avec panache un beau chapeau noir. Des deux saquetons de sa selle

pendaient des foulards. Nous les jeunes on badait

le Marquis et son

penchant pour le raffinement. A nos yeux, les vieux gardians souffraient

de la comparaison. Ce fut un coup de maître à partir de ce moment,

lentement les gardians apportent plus de soin à leur tenue lors des

manifestations taurines".

Sources:

* La course camarguaise

* Le Gardian – Annelyse CHEVALIER – édition Courrier du Parc