| 1304-1306 | 1321-1322 | 1663 | 1709 | 1758 | 1759 | 1767 | 1774 | 1789 | 1790 | 1791 | 1793 | an II (nb hab.) 1793-1794 | An VIII | An XII | Statistique générale sur les communes du Gard : questionnaires (1838) |

| (Sauzet, 1979 p. 394 AD C 908) | (Lacroix 1986) | (Ménard 1875 t. VII p.636) | (Enquête des Bénédictins?(1)) | in Thomas 1908 :

Séguier (réponses au x questions d'agriculture) Bibl. mun. de Nimes, ms. 66, fos 92 & suiv. e |

(Enquête des tabacs? (2)) | (Dénombrement de la sénéchaussée de Nîmes ?(3)) | (Délibération 14 février) tableau

des capités [capitation!?]

(Dénombrement de la population 1790-1791? (4))

|

(Rouviere 1887 I p.530) arrêté du 11 mars 1791 ADG I, L, 4, 2, n°280) Tableau général de la circonscription des paroisses en 1791

(Dénombrement de la population 1790-1791? (4))

|

(État de la population lois des 11 et 20 avril 1793 (5)) | (Rouviere 1889 IV p.405) ADG 12 M 5 : ÉTAT DE LA POPULATION AGRICOLE EN L'AN II (Dressé en exécution de la loi du 22 floréal sur la formation du livre de la bienfaisance nationale.) : (« Sur la population effective il y a de compris 34 défenseurs de la patrie. ») (6) | (Dénombrement par communes 26 floréal VIII (7)) | (Tableaux des communes 12 fructidor XII (8)) | |||

| (Thomas 1908) 850 h (nb

habitants/feu = 5 ==> 170 F (*4 = 680) 86 F (~344 h.) ((nb feux) Menard preuves XXII p.41 ???) |

(Thomas 1908) 975 h (nb

habitants/feu = 5 ==> 195 F (*4 = 780) 106 F (~424 h.) ((nb feux) Ménard 1875 t. VII p.636 |

~510 h (450 catho. + 60 prot. abjuration (1672-1679): 1) | 120 F ~ (480 h.) | 140 F et 600 h (soit *4.3) | 200 F (~800 h.) | 940 h | 124 F(?) (496 h.) | 282 F (~1128 h.) | 280 F (~1120 h.) | 1000 âmes

1 curé, 1 vicaire, avec Redessan, 1 vicaire, pour succursale |

1055 h (F ?) |

1109 h & F 269 |

1158 h | 1208 h | 1471 h (354 familles => 4,15 h/famille) |

(1 à 8) cf. Lacroix 1986 (MG XXVI) : voir ses références bibliographiques

Recherches aux ADG

|

| Annales du Midi :1908 p.469-487 La population du Bas-Languedoc à la fin du Xllle siècle et au commencement du XlVe Louis J Thomas Le mot feu a désigné tout d'abord une maison et le ménage qui

l'habite. Il semble donc facile, en comptant cinq personnes en moyenne pour chaque ménage, de connaître le nombre

approximatif des habitants d'une circonscription pour laquelle on possède la liste ou l'état des feux à une date donnée. |

Les données 1306 & 1321-1322 de Thomas (et sans doute celles de Ménard) sont basées sur les "enquêtes de l'assise" et où les différents feux (taillables, débiles, nobles) sont distinguées. De plus comme ces enquêtes n'avaient pas, au moins directement, d'objet fiscal, les consuls n'avaient pas tendance à distordre les comptages. Par contre l'écart entre Ménard et Thomas reste inexpliqué, et même si on applique un facteur multiplicateur de 5.

Lacroix 1986 : Très tôt, le département du Gard (~300000 h. en 1801) se singularise par sa forte urbanisation. En 1790, alors que le pourcentage de la population urbaine (> 2000 h. ?) française s'élève à 22%, celui du Gard atteint 45%. Six villes dépassent le seuil de 10000 habitants dont Nîmes (50000), Ales et Beaucaire (11000). En l'an II, 26 villes ont plus de 2000 habitants -dont Marguerittes 2700 h.)..

Noms de famille aux 14° : cf. 2° livre des pelerins de st jacques ou livre censier, texte en langue d'oc 14° publié dans mem. académie de Nîmes 1894 p97 ed. Bondurand

Dans MG XXIV, brochure "Manduel à travers les ages"

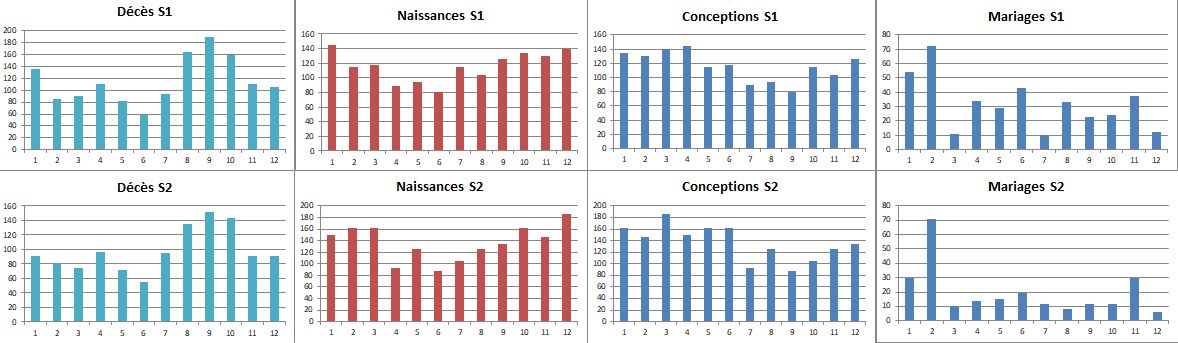

S1 = 1671-1738 & S2 = 1770 - 1791 puis état civil + tables décennales ==> 1802)

(1739

- 1769 : uniquement comptage réalisé : en

attente scan par ADG (pour fin 2024 puis 2025!) pour les details)

| MG XIX & Croix du midi 5/1/92 : Ordonnance de Louis XIV renouvela toutes les

dispositions : elle obligea les curés à tenir deux registres, un original et

une copie, paraphés avant usage par le juge du lieu de la paroisse, sur

lesquels ils devaient écrire au jour le jour les actes sans laisser de blanc

entre eux, noter dans ceux ci les dates en toutes lettres et non en chiffres et

écrire aucun mot en abrégé : Les mots omis devaient être mis e marge ou à

la suite de l'acte et paraphés de même que les ratures par celui qui écrivait

l'acte et par les témoins. L'ordonnance prévoyait que toute personne avait le

droit de se faire délivrer par le greffier dépositaire du registre un extrait

d'un acte dont il avait besoin; elle insistait enfin sur le dépôt au greffe

d'un des registres avant le 15 février de l'année suivante En 1673, Louis XIV ordonna qu'un des deux registres devait être écrit sur du papier timbré, et, en 1691, il créa des offices de greffier garde conservateur des registres des paroisses. L'ordonnance de Louis XV du 7 avril 1736 obligea les curés à tenir deux registres originaux et leur rappela toutes les dispositions des ordonnances antérieures. Une seule nouveauté dans cette ordonnance : l'obligation pour le hôpitaux de tenir un registre d'inhumation. Ce n'est qu'en 1787 qu'une ordonnance royale permit aux non catholiques d'avoir des registres spéciaux d'état civil |

Pour Manduel

Warning : il faut considérer l'absence des protestants dans l'état civil jusqu'à la Révolution : cette population est estimée entre 10 à 25% (Arch. com. Béziers, II 8, in Pelaquier et al 2009) + cf. # le peuple protestant et Manduel.

8 novembre 1792 : Bertaudon a été proclamé officier public tant pour

constater l etat civil des citoyens de cette commune que pour rediger

les actes de famille mentionnés en la seconde loy relativement au divorce.

La bascule registres paroissiaux / Etat civil intervient (avec

difficultés (pertes de données?)) donc en novembre 1792 :

les déclarations de mariages sont affichés sur la porte de la maison commune,

on peut se marier à 6 heures du matin!, les décès sont validés par l'envoi

d'officiers municipaux, les parrains et marraines disparaissent des registres

... ==> baptêmes, mariages et enterrements continuent ils à l'église?

Inventaire et récupération des registres chez le curé Nadal

effectués le 8/11/1792 :

[ID6] Procès verbal de l'inventaire des registres curiaux trouvés dans le

presbitere de Manduel et deposés dans la maison commune du lieu : (1

2 3 4

5) :

| début | fin | côte 1792 | |

| 1606 | 1618 | 1 | perdu |

| 1636 | 1669 | 3 | perdu |

| 1671 | 1674 | 2 | |

| 1677 | 1687 | 5 | |

| 1687 | 1738 | 6 | |

| 1692 | 1695 | 4 | |

| 1717 | 1718 | 8 | |

| 1739 | 1779 | 7 | |

| 1769 | 1788 | 16 | |

| 1779 | 1779 | 9 | |

| 1780 | 1780 | 10 | |

| 1780 | 1782 | 11 | |

| 1782 | 1784 | 12 | |

| 1784 | 1785 | 13 | |

| 1785 | 1786 | 14 | |

| 1786 | 1787 | 15 | |

| 1787 | 1789 | 17 | |

| 1788 | 1789 | 18 | |

| 1789 | 1790 | 19 | |

| 1789 | 1790 | 20 | |

| 1790 | 1791 | 21 | |

| 1790 (baptêmes & mariages) | 10/10/1792 | 23 | |

| 1791 (décès) | 30/9/1792 | 22 | |

| janvier 1792 (baptêmes, décès & mariages) | 30/9/1792 | 24 | |

| cahier contenant répertoire de tous les registres | 25 |

A partir de l'an VII, les actes de mariages de l'ensemble du canton sont portés sur le registre de Manduel (ADG 5 E 3290) : peut être parce qu'ils ont lieu dans ce village (cf. ci dessous).

Le 1° vendémiaire an 9, l'état civil (mariages (ADG 5 E 3290), naissances et décès (ADG 5 E 3289)) est enregistré sur des imprimés.

A noter que l'ordre chronologique d'enregistrement des actes dans les registres n'est pas toujours respecté : e.g. (ADG E Dépôt 30 42 p 19) un baptême du 23 février 1679 précède un décès du 15 février etc ... ==> saisie(s) en posteriori!?. Plus quelques erreurs de "mois" dans les dates.

| S1 (1671-1738) | S2 (1739 - 1769) | S3 (1770 - 1791) | S3 (1770 - 1800 (1802)) | |

| Naissances | 1578 | 1076 | 1010 | 1427 |

| Naissances illégitimes | 17 (1,08%) ou 17/237 7,2% intervalle du khi² (4,57%-10,76%) |

4 (0,4%) ou 4/127 soit 3,15% intervalle du khi² (1,08%-7,21%) |

||

| Conceptions prénuptiales : Sur 1° enfant du couple, né avant mariage ou avant 8 mois (240 jours) après le mariage (cf. JL Flandrin p.237) |

29/237 soit 12,24% dont 3 avant

mariage A noter 14 naissances entre 8 et 9° mois |

9/127 soit 7,1% dont 1 avant

mariage A noter 13 naissances entre 8 et 9° mois |

||

| En danger de mort, ondoyé à domicile ... | 19 | 21 | ||

| Occurrences jumeaux | 19 | 15 | ||

| Occurrences triplets | 1 | 0 | ||

| Intervalle Protogénésique | 808 jours !!! | 498 jours | ||

| Intervalle Intergénésique | ? | ? | ||

| Décès | 1368 | 903 | 847 | 1174 |

| Décès chez nourrice | 19 | 22 | 33 | |

| Mortalité périnatale ( sur 1° mois) | 6,4% | 7,5% | ||

| Proportion de décès avant 10 ans (sur nb total de deces) | 46% | 62% | ||

| Décès vagabonds, voyageurs ... | 11 | 10 | ||

| Age moyen au décès (à calculer sur toute la période concernée ! et à retravailler) | 32,6 ans | 29,9 ans | ||

| Mariages | 334 | 217 | 190 | 236 |

| Age moyen du marié (uniquement 1° mariage) | 27,8 (27,8 (pas de donnée!)) | 26,9 (25,3) | ||

| Age moyen de la mariée (uniquement 1° mariage) | 23,5 (22,8) | 23,6 (22,8) | ||

| >= 2° noce pour un veuf | 10 (3%) | 19 (10%) | ||

| >= 2° noce pour une veuve | 28 (8,4%) | 16 (8,4%) | ||

| Père du marié décédé | 222 (66,5%) | 82 (43,15%) | ||

| Mère du marié décédée | 91 (25,25%) | 36 (18,95%) | ||

| Père de la mariée décédé | 192 (57,5%) | 75 (39,47%) | ||

| Mère de la mariée décédée | 49 (14,7%) | 16 (8,4%) |

| Manduel 1671 -1800 |

Tendance 1671 -1800 |

France 2019 | |

|

Taux de natalité (*) |

43,8 0/00 |

+ ~ 5 0/00 | 11 0/00 |

|

Taux de mortalité (**) |

37,2 0/00 |

- ~ 5 0/00 | 9,2 0/00 |

(*) nb de naissances annuelles / population

(*) nb de décès annuels / population

==> Tendances 1671 -1800 : Taux de mortalité à la baisse et taux de natalité à la hausse :

Vis à vis des taux usuellement connus à ces époques (Gélis et al 1978, p.46):

Un exemple de naissance "accidentelle": Le 18/11/1711 Jeanne du diocèse d'Avignon, donne naissance à Marie Brun

s'etant accouchée dans une mesairée voisine en voyageant

(A rapprocher des nombreux décès associés au passage sur la route royale

Nîmes Beaucaire).

Le 19/3/1718 dans une honnête démarche, Louis Riffard marié à Marguerite Sabatier, reconnaît

Marguerite et comme l'indique le registre, fille, non légitime, de Helene

Subei.

2 enfants dont les mères seules (déclarés comme illégitimes avec père

inconnu) apparaissent et un de parents inconnus (des parrains et marraines sont

pour autant toujours nommés)

En 1710 : uniquement 9 naissances (impact de l'hiver terrible 1709!) : 3 naissances seulement entre 12/1709 et 11/1710

Raison de ces retards : régulation d'enfants illégitimes?, craintes des bouleversements révolutionnaires, ...

(cf. bilan) : la valeur de S1 parait exagérée (absence de naissances sur la registres? les données uniquement sur le début du 18° sont plus conformes aux autres études), par contre l'évolution globale à la baisse sur le 18° est visible avec une valeur de S3 (qui est elle en adéquation avec les autres études (e.g. Pelaquier 1999)).

A faire pour Manduel : attention les fausses couches et enfants mort né (non baptisés) n'apparaissent pas dans les registres!

Intervalle moyen à St Victor : 2,5 ans (Pélaquier 1999, p.172)

Manduel : 6,4% pour S1 et 7,5% pour S2

Gellis et al., 1978, p.95 : En milieu campagnard, Saint Bauzille de Putois (Herault), 1740-1784, 8,8% de morts d'enfants de naissance à un mois

De 1977 à 1699, les 3 déclarations de mariages apparaissent aussi bien pour les mariages célébrés à Manduel et dans les autres paroisses: Seules les déclarations des bénédictions nuptiales effectuées à Manduel sont prises en compte pour le décompte des mariages.

le 12 février 1725 Francis Bastid épouse Susanne Riffard, tous les deux ayant environ 20 ans, sans la présence des parents, et signent tous les deux le registre ce qui est très rare et ce qui dénote, peut être, l'appartenance à un classe privilégiée (cf. Riffard, famille d'apothicaire et de chirurgiens).

Fréquence significative de l'absence pour décès des parents et beaux

parents

Sur les registres, et dans la première partie du 18°, l'annotation veuve ou

veuf est parfois remplacée par un poétique "delaissé(e) de (feu(e)) ..."

les modalités d'inscription dans les registres évoluent :

Le plus souvent, la mariée quitte son domicile "avec son coffre plein de hardes et ses joyaux" pour rejoindre celui de son mari. Cela peut aussi entraîner de quitter son village. Faire statistiques sur la proportion et la répartition géographique des mariages endogamiques et exogamiques ainsi que sur les mariages doubles croisés ou paralleles

Les sessions de mariages (plusieurs mariages dans une même matinée) étaient courantes sous l'ancien régime. Pendant la période révolutionnaire et surtout quand le canton prédomine sur les municipalités (An III et +), elles sont de grandes ampleurs et elles ont lieu, pour tout mariage du canton, dans le local destiné aux réunions décadaires (sans doute l'église de Manduel) ( ADG 5 E 3290)

Ce que nous dit Flandrin (1981 p. 283) l'age au mariage est retardée du

18° (21 ans) au 18° 24-25 ans) : difficulté croissante que les jeunes rencontrèrent

pour s'établir - et que les pères eurent à doter leurs filles -

par suite de l'essor démographique, de la baisse relative des

salaires, du morcellement de la propriété paysanne et de la prolétarisation

[...] les filles du 18° siecle ont du rester continentes cinq ans de plus

que celles du 15°.

Le sort des garcons, à cet egard, fut sensiblement different : l'elevation de

leur age moyen au mariage n'a pas ete aussi importante, du moins dans les

villes, parce qu'à la fin du Moyen Age il semble avoir ete deja de 25 ans

environ.

ADG 5 E 3289 : Le premier divorce de Manduel : Marie Gregoire et Francois Boyer (agriculteur), mariés le 30 floreal an VII.

| [...] dixieme floreal an huit [...] comparue la

citoyenne Marie Gregoire femme de Francois Boyer, habitante de cette

commune de Manduel [...] nous a representé une expedition en forme de

jugement rendu le 27 pluviose dernier, par le tribunal civil du Gard qui

declare y avoir lieu à divorce entr'elle et le dit Francois Boyer son

mari, ensemble l'exploit duement enregistré de Thierry huissier, par

lequel elle a sommé le dit Boyer, de se presenter aux presents jour, lieu

et heure pour voir prononcer la dissolution de leur mariage, et nous a

requis conformement à la loi de prononcer la dite dissolution tant en la

presence qu'absence du dit Boyer. Nous dit president avons donné acte à la dite Marie Gregoire, de ses comparution présentation et réquisition, et attendû qu'elle justifie avoir observé les formalités et les délais exigés par la loi pour le mode du divorce, avons en conformité de l'article 6 section 5° de celle du 20 septembre 1792 (v.s.), en presence des temoins sus nommés, et nonobstant l'absence du citoyen Francois Boyer, prononcé que leur mariage etait dissous [...] |

warning ; les enfants ondoyés et morts lors de l'accouchement ou peu après, déclarés dans le registre des décès, ne sont pas forcement enregistrés dans les naissances.

(ADG E Dépôt 30 43) p. 227 : Le 25 Juillet 1722 le malheur peut frapper cruellement une même famille (Mathieu Baconnie et Marguerite Fournier). Ce même jour, on enterre François 2 ans et demi et sa sœur Marthe 6 mois. Idem p. 249 pour Jean Gibbert, ménager, et Marie lombard qui perdent Magdeleine (6 mois) le 27 janvier 1725 et Jeanne (2 ans) le 29 janvier 1725 (épidémie de fin 1724 et début 1725).

(ADG E Dépôt 30 43) p. 228 l'enterrement de Jean Bertaudon (fils de Antoine Bertaudon, laboureur et de Margueritte Malaigue) âgé de 16 jours est enregistré dans le registre le 10 novembre 1722. Mais le même enterrement est aussi enregistré quelque jours plus tard, le 14 novembre 1722, et pour un age de 20 jours. Preuve que l'enregistrement dans le registre pouvait se faire avant la cérémonie

(ADG E Dépôt 30 43) p. 234 : Jacques Lebret et Jeanne Rochelle perdent Joseph (2 ans et trois mois) le 14 juin 1723 et Pierre (8 mois) le 15 juillet 1723.

(ADG E Dépôt 30 43) p. 252 : Est ce Marguerite Alliere (5 ans) enterrée le

25 juin 1725 ou son père feu Barthelemy Allier qui fut tué(e) le 21 au

mas de Fourniguet?

(ADG E Dépôt 30 42) p. 31 : Le 30 octobre 1680, Louise Mourrette meurt à

25 ans, femme de Pierre Gille, en mettant au monde Anne, baptisée le 1

septembre.

Le malheur s'arrête t' il là? Pierre Giles (= Gille?) perd

le 11 septembre Estienne 2 ans, et Magdeleine 6 ans le 16 septembre.

| Gelis et al. 1978 p 190

Petite vérole (variole), fièvres (~

paludisme, ~ malaria), dysenteries, maladies infantiles (rougeole,

scarlatine, rubéole) |

warning : par adulte comprendre en majorité des vieillards.

3 décès qui indiquent que du personnel du marquis réside à Manduel (au château ?) (un jardinier du chevalier de Nogaret apparaît comme père dans les registres des naissances en 1736):

Basée en grande partie sur données Ménard et Thomas (1908) pour le 14° & Lacroix (1986).

Les données début 14° présentent l'opposition entre

Pour ces dénombrements, on retrouve encore ici l'opposition entre ceux effectués par les officiers royaux, avec ses éventuels biais (prise en compte uniquement des foyers imposés, ...) et ceux basés sur des procédures d'estimation faites à propos de l'assise ou assignation (tous les feux étant pris en compte).

On doit ensuite imaginer une décrue initiée en 1347 lors de l'arrivée de la peste jusqu'aux années 1500 (Le Roy Ladurie 1969) représentant le minimum de population. Pas construction, nous avons divisé par 2 les effectifs de Ménard du début du 14°.

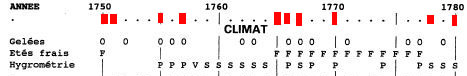

La lente remontée vient se heurter sur l'accident démographique bien documenté de la fin du règne de Louis XIV : En effet, à Manduel, le recul observé sur la charnière fin 17° début 18°est conforme à ce que l'on observe en Languedoc (LeRoy Ladurie 1969) : Production agricole en baisse (impactée entre autres par le refroidissement lié au Minimum de Maunder (Période 1645-1715, partie du petit age glaciaire (12°- milieu 19°)), prélèvement fiscal en hausse, etc.

A remarquer que toujours sur cette jonction 17° 18°, la population est similaire en nombre à celle affichée au début du 14° (voir tableau ci dessus 1306 & 1322) avant l'épisode de la peste (1347). On est donc dans une configuration classique du royaume en général et du Languedoc en particulier, ou après des années fastes (entre 1295 et 1321 la population de Calvisson, de Bernis, de Manduel augmente de 23%), les disettes chroniques (Les premières disettes atteignent le Languedoc au début du 14° siècle), les années de sécheresse et enfin et surtout l'arrivée de la peste, la population se réduit parfois à moins de 50% (par exemple Nîmes : en 1320 ~20000 habitants 1369 ~7000 h. 1393 ~6500 h. ), puis remonte lentement malgré les guerres de religion (de 1562 à 1598) et les différentes itérations de la peste (la guerre de 100 ans (1337 à 1453) étant peu impactante ici) (Huard et al. 1982). On ne retrouve ~20000 h. à Nîmes qu'en 1734 et ~40000 h. en 1800 (Rivoire 1842)

Le maximum du 19° centré sur les années 1870-1880 correspond probablement à l'arrivée du phylloxera et à l'exode qui en découle. Cet exode rural prendra fin après la 2° guerre, suivi par une reprise notable mais qui s'amplifiera de manière exceptionnelle après les années 1960. Manduel passe dans une autre dimension et dans une autre histoire = le village agricole se transforme en cité dortoir d'une grande agglomération (Nîmes).

Solde annuel (marron) = nb de naissances - nb de décès

Moyenne mobile sur 7 années (bleu)

Moyenne mobile :

négatif de 1677 à 1686, ( = crises de la fin du 17° : décrûe néanmoins modeste : -14%) , mais son prolongement début 18° n'est pas présent)

puis positif (tendance soutenue et progressive sur tout le 18°) sauf quelques minces intervalles :

1696-1697,

1708-1709,

1748-1751 (mais avec un baisse initiée à partir de 1742, l'ensemble donnant un plateau significatif sur le solde cumulé) ,

1761-1762,

1791-1792 (mais avec un baisse initiale mettant en valeur 1789)

Solde St Victor (Pélaquier 1999) Solde 12 villages (Pélaquier 1999)

Fasant fi des manques & erreurs constatés dans les registres, une courbe du solde naturel mérite d'être challengée

Solde naissances - décès état civil avec un ancrage de la population de 1158 habitants

pour l'an VIII. Projection compatible avec les 1208 habitants en

1806.

Début 1671 donnerait selon ce modèle une population légèrement inférieure

à 500

habitants (479 h.) ==> compatible avec les tendances données par les visites

pastorales ainsi que la donnée de 1663 (510 habitants).

L'adéquation avec les dénombrements données directement en nombre d'habitants est globalement réalisée à l'exception de 1758 et dans une autre mesure 1791 (1000 habitants : chiffre trop lisse pour être crédible!).

L'adéquation avec les dénombrement par feux est plus problématique : (nb de feux * 4 : carré rouge; nb de feux *n : carre brun) avec 4,58 pour 1709; 5,79 pour 1758; 3,9 pour 1759: 7,46 pour 1774; 3,7 pour 1789; 3,7 pour 1790 et 3,85 pour 1794. Nous sommes loin des 4.7 de St Victor! Mis à part 1758 et 1774 qui apparaissent aberrants, le multiplicateur se caractérise par une réduction sur le 18° ==> les raisons restent à en être définies (évolution de la vie familiale, etc...).

En se basant sur les moyennes glissantes à 5 ans, le plus que doublement du nombre de naissances sur le 18° (~ 20 au début 18° avec un maximum à ~45 dans la décennie 80) est globalement compatible avec notre hypothèse sur le dénombrement de la population de Manduel sur la période étudiée.

La décrûe attendue sur la charnière 17°- 18° ressemble plutôt à un "plat" irrégulier.

La reprise est rapide, dynamique et soutenu à partir de 1700 :

elle se démarque ainsi du reste du Languedoc par sa précocité (~1740 pour Le Roy Ladurie, ou

~1710 pour St Victor de la Coste (Pélaquier 1999)).

On peut l'attribuer à

la proximité avec un des grands centres urbains, Nîmes en l'occurrence

(Warning : dans les villes le déficit des naissances par rapport aux décès

est impressionnant, mais la croissance globale est due à l'immigration des ruraux

(Pélaquier 1999, p. 57)), qui

enjambe allégrement cette crise et qui peut générer pour Manduel, et sous diverses

sources (production agricole, vente de bois, nourrices ...), des revenus

bienvenus et donc une certaine prospérité et une croissance de la

population.

La croissance est soutenue sur tout le 18° à l'exception :

On se base jusqu' ici sur un bilan migratoire nul, pour autant :

L'ancrage de la courbe sur les données 1800 voir 1806 parait fiable. On se serait tenter de remonter légèrement l'ancrage initial (1671) d'environ 75 unités pour tendre vers un prolongement naturel avec le dénombrement de 1663, et ce qui permettra, par la même, de se rapprocher des dénombrements de 1767 et 1794. Cette évolution, si elle est retenue, implique, que la courbe de la population reelle est mois pentue que le solde et donc un flux migratoire négatif (conclusion confortée entre autre par l'analyse de la pyramide des ages en 1795 (cf. plus bas) : émigration vers Nîmes? )

Le fléchissement démographique qui apparaît pendant la période révolutionnaire reste à être validé : chaos lié au basculement des registres paroissiaux vers registres municipaux?

| S1 | S3 | |

| nb de mariages | 334 | 190 |

| origine et/ou habitation renseignée(s) | 228 | 185 |

| habitant hors Manduel | 102 (44,7%) | 52 (28,1%) |

| habitant hors Manduel ayant une descendance à Manduel (*) | 38 (37,3%) | 12 (23,1%) |

| habitant Manduel et origine hors Manduel | 20 (8,8%) | 19 (10,3%) |

| habitant Manduel et origine hors Manduel ayant une descendance à Manduel (*) | 19 (95,0%) | 14 (73,7%) |

| Total des deux derniers groupes (**) | 57 (25,0%) | 26 (14,1%) |

| origine et/ou habitation renseignée(s) | 229 | 181 |

| habitante hors Manduel | 26 (11,4%) | 14 (7,7%) |

| habitante hors Manduel ayant une descendance à Manduel (*) | 15 (57,7%) | 7 (50,0%) |

| habitante Manduel et origine hors Manduel | 0 | 9 (5,0%) |

| habitante Manduel et origine hors Manduel ayant une descendance à Manduel (*) | 0 | 5 (55,6%) |

| Total des deux derniers groupes (**) | 15 (6,6%) | 12 (6,6%) |

Warning : 33 données entre 1678 & 1695 qui concernent des mariages hors Manduel (1, 2, 3, m, de la colonne A) ont été écartées

mariés (bleu); mariées (jaune)

(*) % construit sur la valeur de la ligne précédente

(**) % construit avec la ligne (origine et/ou habitation renseignée)

Quotient décès/naissances (~ indice grossier de la mortalité) sur moyennes glissantes de 5 ans

Un dépassement

du ratio 1 indique une mortalité supérieure aux naissances ==> la

dizaine d'années centrées sur 1680 montre une période funeste : 1677-1687.

Autres périodes funestes : 1695-1699, 1708-1710, 1789-1790.

Pour Manduel : quotient décès/baptême souvent positif entre 1676 et 1699 confronté par (cf. graphe "moyennes glissantes sur 5 ans") baisse des naissances (inférieures à 25% de la moyenne : 1671, 1680, 1682 1683, 1685, 1687, 1688 1697) et hausse des décès.

Moyennes glissantes sur 5 ans

Taux de natalité et moyenne mobile (5 ans) (vert)

Taux de mortalité et moyenne mobile (noir)

Taux de nuptialité et moyenne mobile (rouge)

Pas de surprise, toutes les périodes de crises sont représentées => la moyenne mobile de mortalité dessine 5 plateaux : les périodes de répit sont courtes! Ces plateaux de forte mortalité n'influent pas sur les naissances : c'est d'ailleurs dans cette période que ces taux expriment leur maximum : Comme le souligne E Pélaquier (1999),

L'atteinte à la population liée à la grand mortalité tend à exagérer le taux de naissance (nb naissance / population).

De plus la mortalité touchant en préférence les vieillards et les enfants, cela n'impacte pas les adultes en age de procréer.

La courbe des mariages semble suivre l'inverse de celle de la

mortalité ==> sortie de crise.

Comme le souligne aussi E Pélaquier (1999), Après un maximum de natalité,

cette même courbe s'affaisse : les parents ayant procrée dépassent ces ages

alors que les nouvelles générations en passent de les remplacer ont

disparus dans les crises.

S1 : 1671==> 1738; S3 : 1770 ==> 1802

Ages au

décès (nombre d'évènements)

S1 : 1671==> 1738; S3 : 1770 ==> 1792

Ages au décès (nombre d'évènements)

Épidémies (disettes?) touchant les vieillards et les enfants (v+e), plutôt

les enfants

(e)

Données conformes à celles obtenues dans les environs (eg. Pélaquier 1999) :

Comptabilité : voir tableau ci dessus ==> warning : signification statistique qui reste un peu hasardeuse compte tenu du faible échantillon

Les chiffres S3 sont en régression par rapport à ceux de S1 : aussi bien pour les naissances illégitimes et enfants prénuptiaux ==> certes, on observe une moralisation en France (attention particulière des prêtres?) fin 17° et début du 18° , mais cela est non conforme à la deuxième partie du 18° qui devrait partir à la hausse (Flandrin 1970, 1981) : par ex. jusqu'à 2 à 4% de natalité illégitime dans le Gard en 1830 (Flandrin 1981 p. 294).

Hypothèses (contradictoires!) pour expliquer cette tendance à Manduel :

Noter qu'il n'y a pas transfert de la baisse des naissances illégitimes vers

une hausse des naissances prénuptiales, c'est les deux qui baissent. ==>

A comparer avec des communautés proches.

A noter qu'on ne dispose pas pour Manduel (absent

dans fonds judiciaires (série B), voir peut être dans minutes notariales

(sous-série 3 E)) des registres de déclarations de grossesse (= déclarations

des grossesses considérées comme illégitimes (femmes non mariées) : lutte contre l’infanticide

et surveillance des mœurs).

Sur 21 naissances illégitimes recensées :

La conception (date de naissance - 9 mois (ne tient donc pas compte des

naissances prématurées!)) des enfants illégitimes met en évidence un pic pour le mois de Juin

==> conforme aux conclusions d'autres auteurs (e.g. Molinier 1973) incitations (ou viols) pendant les travaux des champs où cohabitent garçon et fille?

Toutes les filles désiraient se marier et ne procréer que dans le mariage (Flandrin

1975

p. 243)

Si on considère qu'un rapport unique a 8 chances sur 100

d'être fertile, cela veut dire que ces 21 aventures ayant abouti à une grossesse

peuvent être considérées comme un ensemble plus vaste : 21x100/8 = 262

viols ou aventures à rapport unique (à noter néanmoins que la probabilité

de conception dépend de la fréquence des relations sexuelles) (Flandrin 1981

p. 276).

Les coupables : les maîtres et les cadets (déjà responsable d'indisciplines et de désordres cf. C Juhel 2010) peu soumis à leurs parents - dont ils n'avaient rien à attendre -, sans responsabilités économiques aliénantes, ils avaient la liberté et l'envie de se débaucher (Flandrin 1975 p. 244)).

Pour autant ce chiffre représente t'il toute la vie sexuelle du village hors mariage (hormis les conceptions prénuptiales) sur plus de 100 années et cela pour des adultes se mariant à des ages avancés? e.g. Prostitution...

A noter que les prénoms des enfants illégitimes sont données par les parrains et marraines (déjà souligné par Molinier 1973).

Angoisse des femmes qui sont enceintes hors des normes sociales

Laget 1977 : A noter que la déclaration de grossesse illégitime (pour éviter les infanticides) au prône est peu respectée, surtout à la campagne (et sans trace dans les registres parioissiaux de Manduel).

Analyse basée sur un écart < 8 mois entre mariage et naissance du 1° enfant + 4 naissances enregistrés comme illégitimes ont été considérées comme prénuptiales car elles ont été suivies soit par un mariage, soit par des naissances légitimes

La conception (date de naissance - 9 mois (ne tient donc pas compte des naissances prématurées!)) des enfants prénuptiaux (excès des conceptions dans la première moitié de l'année) se rapproche

Pour autant les enfants prématurés ne concerneraient que les écarts mois de 5 à 8,5 mois ==> si on fait l'exercice de les enlever, la répartition spatiale des mois de conception des enfants prénuptiaux est similaire ==> excès des conceptions dans la première moitié de l'année.

Si on prend en compte les naissances entre 8 et 9 mois 14 (S1) & 13 (S3) soit respectivement 5,9% et 10,2% des naissances, on peut considérer que les 6,9% (taux de prématurés) sont ici absorbés : on peut donc s'abstenir des les décompter dans les données < 8 mois

Écart temporel entre mariage et 1° naissance pour les enfants prénuptiaux ==> Par hypothèse (Flandrin 1970) deux populations :

Notes :

Concentration des mêmes patronymes : à construire

10 Vendémiaire an IV (2 octobre 1795). Décret sur la police intérieure des communes de la République.

|

La

Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public, sûreté

générale et législation réunis, décrète : TITRE

III. - DES PASSEPORTS. |

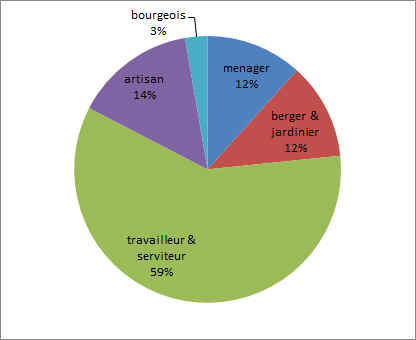

Corpus "Michel Gaini"

366 femmes, 370 hommes : 736 (>12ans). Jeanne Burles doyenne avec 89 ans

Tentative de dénombrement des enfants de =< 12 ans :

Sur 11 années 1782-1792, l'état civil dénombre sur 440 décès dont 262 décès

pour des enfants =< 12 ans soit 59,5%

3 méthodes :

(Ils avancent masqués!) Le vocabulaire du monde rural bascule totalement :

Attention, le nombre d'artisans ou d'agriculteurs ne représentent peut être

pas le nombre d'établissements (les enfants sont embarqués dans l'entreprise

familiale).

Pour les cultivateurs (à considérer comme des journaliers), les adolescents

sont déjà inclus dans la main d 'œuvre!

Les adolescentes ou jeunes femmes sont considérées comme ... fille : "les

femmes étaient considéraient comme des marchandises" Levi-Strauss

Le nombre de "mère de famille" (185) devrait pouvoir s'approcher du nombre de foyer (ou feux (280 en 1790)) de Manduel ou de nombre de maisons répertoriées dans le cadastre Napoléonien (~300)! : mais un écart significatif et inexpliqué existe.

Par rapport aux registres état civil du 18°, on a perdu un apothicaire (Riffard), à moins que la dynastie des chirurgiens Riffard fasse les deux, et les Tisserands (Louis Jaumes, Pierre Bertaudon et Gabriel Valdeyron). Les cabaretiers se présentent sans doute selon leur activité principale et non celui de limonadier ....

Quelques habitants des mas environnants recensés dans le cadastre de 1809 sont bien inclus dans ce recensement! les autres ont peut être disparus en 14 ans.

Le déficit des femmes est notable dans la période 20-30-40 ans. Il y a t il déficit dans les échanges des épouses avec le autres citées, ou sont elles aspirées par des emplois à Nîmes (pour des emplois manufacturiers (tissage, ...) ou comme des employées de maison). Le plus probable est la dernière hypothèse

Situation vers l'ouest le 31/12/1680 19:20 à Nîmes

La peste de Marseille : a duré près de 10 mois. Elle commença en 1720. Elles se répandit bientôt de la Provence au Languedoc, et principalement dans les villes d'Aix, d'Arles, d'Avignon, de la Canourge et d'Alais (Le Roy Ladurie & Ranum 1985)

Nuit du 5 à 6 janvier 1709, une vague de froid

déferle : le Rhône est pris par les glaces. retour de la vague de froid les 4

& 10 février.

(Ménard 1875 VI, p. 383) : Au commencement de septembre suivant

[1708], il fit en cette ville une pluie si extraordinaire que les murailles de

quantité de champs et de vignes furent renversées, ainsi que les arbres, les

vignes, et les oliviers.

Cet évènement fut suivi d'une calamité bien plus considérable encore : je

parle du froid excessif qui régna dans toutes ces contrées, et dans presque

tout le reste de la France, au mois de janvier de l'an 1709, il y eut de si

grandes gelées entremêlées de pluies, que les blés et les oliviers périrent

presque tous ; ce qui causa une disette générale qui fit mourir beaucoup de

gens du peuple, forcés de se nourrir de son, de mauvaises herbes, et ce

qu'on n'avait peut-être jamais vu, de pain de coques de noix ou de grappes de

raisin qui leur venait des Cévennes.

On remarque que les grains furent si cher que la touselle, sorte de blé

froment, valait soixante-six livres la salmée; le seigle, quarante-deux livres,

et la paumelle mélée avec des vesses, appelée barjalade dans le pays, trente

livres.

On remarque encore que le pain blanc se vendait cinq sols la livre, le pain

commun trois sols six deniers, et le pain d'avoine deux sols.

La décennie 1740 est "calamiteuse" (décembre 1740, janvier 1744, février

1748, janvier 1755 & décembre 1756)

L'hiver 1765-1766 fut si violent qu'il surpassa celui de 1709

Tableaux des crises de Manduel : basées sur registres de délibérations

disponibles (depuis 1743)

* clocher supérieur à 2 fois la moyenne des décès; + clocher supérieur

à 1,5 fois la moyenne des décès : Berlan et al 1992

![]()

![]()

![]()

Environ 40 enfants sont déclarés en danger de mort (S1) ou ondoyé (S3) (ondoiement : baptême simplifié, pratiqué par des laïcs (sage femme) ou des ecclésiastiques, en cas de risque imminent de décès) ou encore sous condition (= que l'enfant soit vivant). Frach-Descazaux (2011 p. 104) nous rappelle que dans le doute de l'état réel de l'enfant, on les baptiste dans la ventre de la mère, le vagin et le col de l'utérus étant dilatés, quitte à déchirer le placenta pour que l'eau bénite puisse atteindre la peau de l'enfant (utilisation d’une canule pour injecter l’eau bénite sur un membre de l’enfant tiré partiellement en dehors du corps de la mère)! l’Église interdisait la césarienne sur une femme vivante et préconisait de sauver la vie spirituelle de l’enfant par un baptême dans l’urgence plutôt que la vie temporelle de la mère! A noter 3 deces de mere associés à ces 40 naissances difficiles de Manduel. Il en y a sans doute plus si on prend en compte l'ensemble des naissances (ondoiement ou non)

A faire : analyser les éventuels décès de ces enfants et des mères! revoir les registres (s'agit il de baptême à l'église après ondoiement , ou uniquement d'ondoiement)

Activité de nourrice, gage de revenues pour quelques familles, mais connue par les décès des nourrissons gardés majoritairement de Nîmes : décès en nourrice 19 pour S1 et 33 en S3 : Sur ces 52 deces chez nourrice : pratiquement tous originaires de Nimes, 6 seulement depassent 1 an ( les deux plus agés 5 et 8 ans), la moyenne est de 14 mois

Dans les professions enregistrées :

Inventaire des nourrices inscrites dans l'état civil (a noter absence des noms des nourrices dans les registres paroissiaux)

| Date | Nom dans État Civil | Nom de l'épouse | naissances encadrant le nourrisson | Date Mariage | Date Naissance de l'épouse | Age de l'epouse au deces de l'enfant | Profession : registre (recensement avec date) | |

| 20/8/1770 | 2 ans (Nîmes) | Elisabeth Riffard | ||||||

| 23/2/1781 | 4 mois (négociant, Nîmes) | Jeanne Juvenel épouse de Felix Audibert | ||||||

| 18/10/1784 | 1 an (négociant, Nîmes) | Suzanne Bremond épouse Charles Daumas | ||||||

| 19/10/1784 | 9 mois (marchand, Nîmes) | Marie Thibaud épouse Comte | ||||||

| 5/7/1794 | 20 mois (Bouillargues) | Jean Nicolas | Jeanne Burle (donne naissance à 6 enfants (1787 - 1799)) | 17/10/1792, 28/10/1794 | 13/2/1787 | - 23 = 1764? | = 32? | cultivateur (cultivateur 1795) |

| 9/7/1794 | 1 an | Simon Mazoyer | Catherine Thibaud (donne naissance à 8 enfants (1778 - 1798)) | 8/1/1794, 30/4/1798 | 11/11/1777 | ? | 38 (d'après age indiqué au mariage) | (cultivateur 1795) |

| 27/7/1795 | 9 mois (taffetassier) | veuve Rey (Louis Rey : décès le 9/12/1793) | Marie Chabaud (donne naissance à 5 enfants (1785 - 1793)) | 17/7/1793 | =1785? | -23 = 1762? | = 34? | veuve |

| 25/8/1795 | 15 mois (procureur à Nimes) | Francoise Estor veuve de Pierre Abraham (décès le 15/8/1792) | Francoise Estor (donne naissance un enfant 12/3/1792) | 12/3/1792 | 4/7/1791 | 4/1/1772 | 23 | (veuve 1795) |

| 11/2/1796 | 8 ans (agriculteur) | Estienne Legat | Marie Fournier (donne naissance à 5 enfants (1788-1801)) | 16/01/1796, 1/7/1801 | 15/1/1788 | -23 = 1765? | = 31? | (cultivateur 1795) |

| 19/9/1796 | 19 mois (Nimes) | Louis Marc | Marie Bouvier (donne naissance à 5 enfants (1786 - 1800)) | 16/2/1695, 15/10/1800 | = 1786? | -23 = 1763? | =33? | (cultivateur 1795) |

| 13/9/1797 | 7 mois (négociant Nimes) | Barthelemy Thibaud | Suzanne Juvenel (?) (donne naissance à 3 enfants (1794-1799)) | 11/6/1796, 22/3/1799 | 17/2/1794 | 25 (d'après age indiqué au mariage) | cultivateur (cultivateur 1795) | |

| 15/9/1797 | 5 ans (Nimes) | veuve Sabatier (dit le franc) (Jean Sabatier : décés le 19/9/1796 à 29 ans) | Marie Sabatier (?) (donne naissance à 5 enfants (1786-1795)) | 24/1/1795 | 27/9/1785 | ? | 34 (d'après age indiqué au mariage) | veuve de travailleur |

A défaut d'informations dans registres paroissiaux ou Etat Civil : (en italique) date de mariage = date du 1° enfant; date de naissance = date de mariage - 23 ans

Dans cette fin du 18° (à l'exactitude près de l'État Civil et des registres):

Laget 1977 :

La confiance qu'on lui accorde n'est pas liée à ses compétences.

A noter la longueur redoutable des accouchements : on joue sur l'attente en

heures et en jours. Des durées de "travail" de 5-6-7 jours ne sont

pas exceptionnelles.

Les enfants dans certains milieux (marchands, artisans, pro. libérales) sont

mis en nourrice systématiquement et rapidement (parfois le jour meme de l'acouchement)

==> refus temporaire de l'enfant et indifférence maternelle.

A noter aussi les nombreux cas d'étouffement semi accidentel des

nourrissons par les nourrices s'endormant sur ceux ci!

Les visites pastorales marquent l'intérêt que porte les évêques à ce métier

: la sage femme est elle capable?

Gellis et al., 1978, p.78 : Le curé exige qu'elle connaisse les formules du baptême et qu'elle prête serment en présence des femmes réunies dans l'église pour la circonstance [...] La bonne matrone que l'Église appelle de ses vœux doit être soumise et irréprochable sur le plan des mœurs. La compétence professionnelle est secondaire et laissée au hasard [...] On juge indispensable qu'elle ait été mère, qu'elle ait ressenti dans sa chair l'épreuve de la natalité. Rien d'étonnant donc à ce que les matrones soient généralement âgées et souvent veuves [...].

(Gellis et al., 1978, p.94) : Un accouchement pour 80 baptêmes est mortel : si on considère u'une femme mariée accouche 7 à 8 fois d'un enfant mort ou vivant, cela signifie qu'une femme mariée sur 10 environ meurt en mettant au monde un enfant.

Laget 1977 :

Mortalité moins forte qu'on ne l'attendait : 1 à 7% (< 30 jours après

l'accouchement ==> à valider pour Manduel)) avec 2 périodes dangereuses :

et se répartissant majoritairement lors du 1° jour de l'accouchement (brutalités de l'accouchement) et au delà du 5° jour (fièvres)

ADG E Dépôt 30 42 p. 84 20 octobre 1686 [...] a este inhumé un un enfant masle né avant le temps [...]

ADG E Dépôt 30 42 p. 84 31 octobre 1686, Jean Bertaudon né, baptisé, meurt et inhumé le même jour.

Laget 1977 : A noter que la toilette de l'enfant nouveau né reste le propre des villes!

Une analyse des intervalles intergénésiques devrait être menée sur quelques périodes au 18° pour mettre en évidence des éventuelles évolutions vers des augmentations de ces intervalle (cf méthode Pélaquier 199 p. 172).

Frach-Descazaux 2011 p. 89 : Les mères allaitent leurs nourrissons parfois 18 mois durant, voir davantage : elles pensent ainsi courir moins de risques de se trouver à nouveau enceintes. Les autres méthodes contraceptives étant supposées inconnues (Pélaquier 1999, p.172) des villageois.

La plupart des couples refusent la continence et pratiquent l'étreinte réservée [= Coitus reservatus, et eventuellement coitus interruptus] avec beaucoup de réticences (in Gellis et al. 1978, p.52).

Par ailleurs, ondoiement ou non selon le registre, on relève 34 enfants morts nés ou qui décèdent le premier jour.

Gelis et al. 1978

|

A de rares exceptions la cérémonie religieuse et la mise en terre interviennent le jour même ou le lendemain.

Dans les registres consultés, il n'y a pas de descriptions du protocole des enterrements. Pour autant la littérature (e.g. La Roque sur Cèze; Frach-Descazaux 2011 p. 105) fait état : le corps est enseveli avec uniquement son linceul, Si un cercueil était utilisé, c'était uniquement pour le transport du corps (En Provence (Collomp 1983 p 332) on n'utilise pas de cercueil). Le linceul pouvait être ouvert lors de l'office religieux dans l'église découvrant le visage. Les morts d'une même famille pouvant être dispersés dans le cimetière au gré des fosses communes.

Dans les registres de Manduel, la présence de deux témoins (peuvent etre des membres de la famille (e.g. frère du défunt (23/10/1716), mari de la défunte (28/7/1717), ... ) , ainsi que leurs signatures s'ils ne sont pas illettrés, finalisent l'acte de décès. Est ce parce que l'ensemble de la famille n'assiste pas à l'ensevelissement comme l'avance Frach-Descazaux (2011 p. 105). En tout cas ces témoins sont bien présents lors de l'inhumation "presents a sa sepulture ...", "au convoy ont assisté ...", et donc éventuellement les seuls. Lors des épidémies et donc la multitude des enterrements, le curé oublie de nommer les témoins (e.g. epidemie de fin 1724), ou peut être ceux ci n'existent pas. Il oublie aussi bien des renseignements dur le registre (prenom, age etc ...)

Les enterrements se font généralement dans le cimetière, mais certains ont droit à un enterrement dans l'église (les anciens prêtres, les notables et ceux qui paillent) sans doute avec les conséquences pour les vivants : le niveau du dallage quelque peu chamboulé et les odeurs! Crainte de l'enfer, l'inhumation dans l'église est un moyen d'y échapper.

On doit trouver (Régis Bertrand, « Le statut des morts dans les lieux de cultes catholiques à l'époque moderne », Rives nord-méditerranéennes , 6 | 2000,)

ADG 5 E 154 1 Des tombeaux sont possibles dans l'église ==> dans le

tombeau de ses prédécesseurs

De septembre 1671 à juillet 1689, on recense au moins 75 inhumations dans l'église attestées dans les registres pour 393 enterrements. (pour 110 m2 pour une église uniquement sur deux travées à cette epoque! est ce valide?)

Exemple de StClement de macon, VI° XVIII°, C Sapin, Dans l'église

ou hors de l'église, quel choix pour l'inhumé, n: Archéologie du cimetière chrétien. Actes du 2e colloque ARCHEA (Orléans 29 septembre-1er octobre 1994) Tours :

Fédération pour l'édition de la Revue archéologique du Centre de la France, 1996. pp. 65-78. (Supplément à la Revue

archéologique du centre de la France, 11)

Mais cette coutume semble se tarir en 1690 avec la rénovation

de l'église et en particulier le dallage qui est refait et rehaussé.

Ainsi de 1690 à 1738, de 1690 à 1738 on ne relève que 4 inhumations

dans l'église :

Et puis occasionnellement :

Pour autant on peut se rattraper pour acquérir une place "devant la porte de l'église". La parvis étant le lieu privilégié à l'exterieur, vient ensuite le chevet.

Pour les autres, c'est le cimetière (caveau familial ou tombe individuelle?) ou prosaïquement le cimetière des pauvres (sans doute la fosse commune) : Des fausses communes sont attestées à Manduel (e.g. lors de l'ensevelissement des victimes de l'attaque des Camisards le 29 février 1904) : tous ont este enterres dans la meme fosse le long de la muraille de l'eglise du coste de la bise de ce lieu de manduel et c est en presence de Barthelemy Sannan, Robert Lombard, Gabriel Valdeyron.

A noter que l'existence de pierres tombales (dans l'église et/ou le cimetière) est attestée par leur réutilisation lors des travaux de 1690. En effet le devis (1689) des travaux de l'église mentionne la réutilisation de pierres tombales : Ils metront a coste long des murs tant de l alongement que du restant, de l eglise, les pierres qui servent de couverte à chasque tombeau des particuliers lesquels serviront de pavet apres les avoir bien taillés, chacun des habitants devent fournir la sienne. S'agit il des pierres tombales récupérées au sein de l'église ou dans le cimetière adjacent. Dans ce dernier cas, cela signifierait que certains évitaient la fosse commune pour un ensevelissement personnalisé! (ADG 3 E 94).

Régis BERTRAND Origines et caractéristiques du cimetière français contemporain Insaniyat n° 68, avril - juin 2015, p. 107-135 : Les caveaux communs et les fosses communes du cimetière étaient "vidangés" quand ils étaient pleins. Les restes osseux sont regroupés dans des ossuaires. Ces exhumations sont acceptées par le christianisme : "la sépulture ne procure aucun soulagement aux défunts", des restes détruits ou dispersés, ne sont pas un obstacle à la résurrection et à la vie céleste, et pour finir, pour St Augustin "tout ce qui a rapport au soin des funérailles [...] est plutôt une consolation pour les vivants qu'un soulagement pour les morts"

Manduel proche d'une route royale fréquentée (Nimes - Beaucaire) est le lieu où les passants peuvent trépasser : toute la misère du monde : 16 cas en S1 et 12 en S3

Par exemple pour le dernier quart du 18°

Frach Descazaux 2011, p.37 : sous l'ancien régime, les cimetières jouaient le rôle de jardins publics : on y étendait le linge, on y dansait, et les jeunes hommes contaient fleurette aux filles.

(MG 1994-36) : Le premier cimetière, autour d'ancien église, ne pouvait se clore parce qu’il était traversé par plusieurs pas sages (visites pastorales 1679 et 1692 !!!?). Il fut utilisé du XIème siècle jusqu’à la fin du XVIIème siècle.

Etat en 1694 (ADG G 1304) cimetiere, nous l'avons trouvé sans closture, n'etant qu'une place publique en lieu fort incommode et 1722 (ADG G 1305) cimetiere, nous l'avons trouvé sans cloture, et n'etant proprement qu'un grand chemin

Malgré les injonctions des visites pastorales exigeant de clôturer le cimetière, cela ne sera jamais réalisé : compte tenu de la situation du cimetière dans le village, les habitants ne souhaitaient sans doute pas être gênés dans leurs déplacements.

Le deuxième cimetière se situait entre la rue Beausoleil et le fossé dit vallat de la Faissine. Achat du terrain supposé en 1735 et utilisé jusqu' en 1822. Largeur 15 m Longueur 30 m. Hauteur murs 3,5 m.

ADG E Depot 30 43 : p.325 le 10 janvier 1736 est enterrée dans le nouveau cimetière de cette paroisse Catherine Félix

(ADG C 753) : Subdélégation de Nîmes - État des dettes

2 Fev 1739 14 Jan 1736

Manduel dio. Nismes n°26

Addition a l'estat des dettes de la communauté de Manduel dioceze de Nismes que

les consuls modernes du dit lieu devant nous nosseigneurs les commissaires

presidents pour le Roy en l'assemblée des etats generaux de la province de

languedoc

Est deub au sieur Jean Sabatier premier consul du dit Manduel la somme de 450

livres de luy empruntée en consequence de l ordonnance de M. l'Intendant du 15

octobre 1735 pour le prix et l acquisition faitte par la dite communauté du jardin

du sieur Clauzel pour servir de cimetiere, la dite acquisition permize par

la dite ordonnance et partant [...]

Remettant pour veriffication de cette partie laquelle ayant faire droit il est

ordonné que les consuls se pourvoiront devant M. l'eveque de Nismes ou son

grand vicaire pour demander un commissaire a l effet de choisir un endroit

convenable et propre a servir de cimetiere et qu'ensuitte ils conviendront avec

la proprietaire du terrain du prix d'ycelluy, l'ordonnance de M. le grand

vicaire de Nismes du 31 du dit mis d mars qui nomme le sieur prieur de

Cabrieres pour choisir le local convenable aupres dit et laquelle est l

arettation de m° Cassan prieur de Cabrieres qui determine le jardin du

dit sieur Clauzel est l endroit le plus propre et le plus convenable, la

deliberation de la communauté du 22 septembre dernier qui convient du

prix du dit jardin a la somme de 450 lt [...]