|

Quartier Bévaux (Verdun) |  |

| Le quartier Bévaux, situé à Verdun, a

accueilli des troupes montant au front durant la bataille de Verdun. Ces bâtiments,

construits entre 1883 et 1886 sur un site dominant la vallée de la Meuse,

accueillent aujourd'hui un lycée professionnel, le lycée Alain Fournier. |

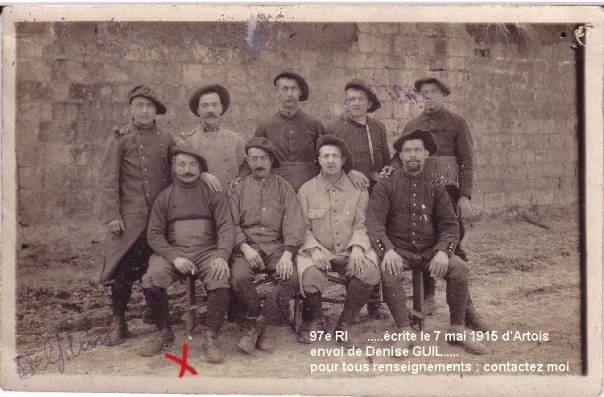

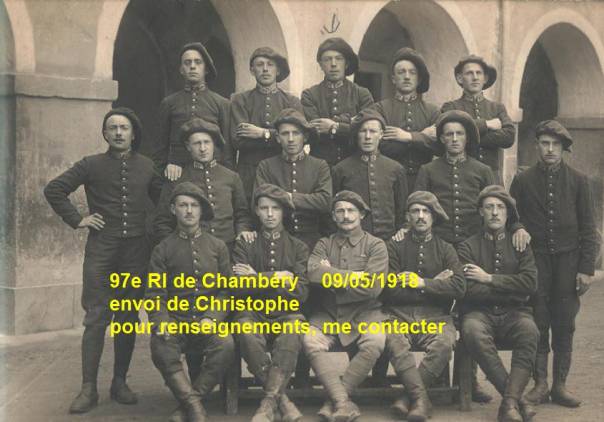

Affecté au régiment d’infanterie de Chambery.

Arrivé au corps le 17février 1915.

Passé au 97 Régiment d’Infanterie le 6 juin 1915.

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |

|

P17 : Le 6 (juin 1915), au sortir de la tente je trouve Maurice Martin qui revient de Chambery avec un convoi de 200 hommes. |

M Monbel : "enfin avant notre départ, la sacrée secousse du 28 janvier"

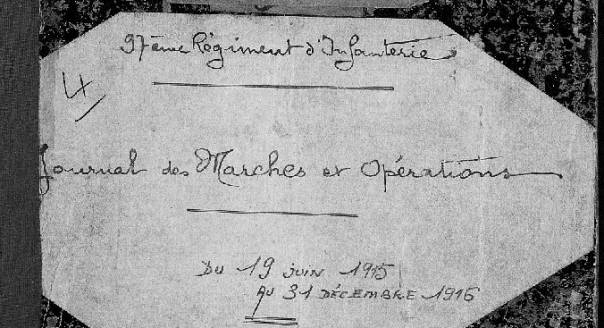

JMO du 97

28 janvier 1916

Le 28, à 16heures, attaque d’infanterie allemande sur le fortin et ses abords

Cf documents annexes ci joints :

-

compte rendu du chef de btn Serain, commandant le 2°bton de garde des

tranchées

-

compte rendu du chef de btn Bourgau, commandant le sous secteur le 28

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |

|

P82: (le 3 avril 1916) On déménage en vitesse les blessés de l’hopital StNicolas et ceux de l’ambulance 14/17 à la caserne où nous sommes |

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |

|

P108: Le 30 octobre (1016) On apprend que le 2° bataillon en entier, à l’exception de quelques rares rescapés est disparu prisonnier ou cerné à la Maisonnette dit-on. |

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |

|

P146: (le 5 juin 1917) Depuis 3 jours,

150 hommes du 97° sont partis. Du 3° bataillon principalement... |

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Regiment d’infanterie Alpine |

|

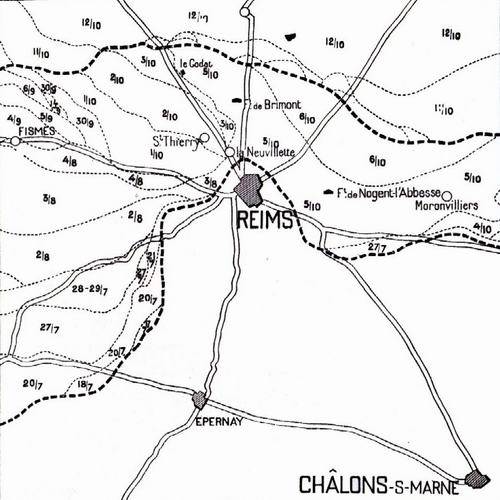

P207: (le 17 septembre 1918) Entré dans Reims la nuit. La ville est envahie par le gaz |

|

(159 (Briançon) et 97 (Chambéry) forment la 88° Brigade) DI 77 Composition au cours de la guerre (Wikipedia)

1914Constituée le 5 septembre 1914, sous le nom de DI. Barbot, avec l’une des brigades de la 44e D.I. disloquée. 5 – 12 septembre

12 – 28 septembre

28 septembre – 1er octobre

1er octobre-14 novembre

14 novembre 1914 – 9 mai 1915

19159 – 27 mai 1915

27mai – 2 juin

2 juin 1915 – 24 février 1916

191624 février – 13 mars

13 mars – 3 avril

3 avril – 15 mai

(Des éléments de la DI. sont détachés, avec le 8e CA. dans le secteur Chauvoncourt, les Paroches.)

15 mai – 27 juillet

27 juillet – 19 août

19 août – 1er octobre

1er – 16 octobre

16 octobre – 4 novembre

4 – 29 novembre

29 novembre 1916 – 17 mars 1917 ·

191717 mars – 20 mai

20 mai – 3 juin

3 – 24 juin 1917

24 juin – 8 juillet

8 – 27 juillet

27 juillet – 3 septembre

3 septembre 1917 – 19 janvier 1918

191819 janvier – 6 mars

6 – 25 mars

25 mars – 1er mai

1er – 12 mai

12 mai – 22 juin

22 juin – 15 juillet

15 juillet – 3 août

3 – 24 août

24 août – 29 septembre

29 septembre – 12 octobre

12 octobre – 3 novembre

3 – 11 novembre

RattachementsAffectation organique: 33e Corps d’Armée, d’octobre 1914 à novembre 1918 Ire Armée 5 – 28 septembre 1914 11 – 29 avril 1916 15 mai – 13 août 1916 6 novembre 1916 – 21 mars 1917 IIe Armée 29 septembre – 12 novembre 1914 8 mars – 10 avril 1916 IIIe Armée 22 mars - 24 mai 1917 26 mars – 3 mai 1918 IVe Armée 6 – 24 mars 1918 Ve Armée 25 mars 1918 16 – 18 juillet 1918 20 juillet – 14 août 1918 23 août – 29 septembre 1918 VIe Armée 2 – 7 mars 1916 14 – 21 août 1916 8 septembre – 5 novembre 1916 25 mai – 26 juillet 1917 15 juillet 1918 15 – 22 août 1918 19 octobre – 11 novembre 1918 VIIe Armée 7 août 1917 – 19 février 1918 4 mai – 23 juin 1918 VIIIe Armée 20 février – 5 mars 1918 IXe Armée 8 – 14 juillet 1918 19 juillet 1918 Xe Armée 12 novembre 1914 – 1er mars 1916 22 août – 7 septembre 1916 24 juin – 7 juillet 1918 D.A.L. 30 avril – 14 mai 1916 G.A.F. 30 septembre – 18 octobre 1918 |

|

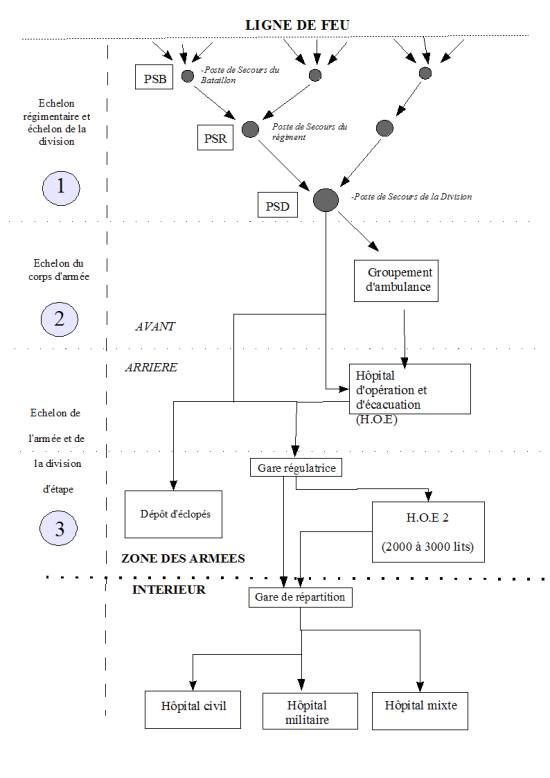

LE CORPS D' ARMÉE : En 1914 l'effectif d'un Corps d'Armée est d'environ: 40 000 hommes dont 30 000 combattants. Son transport, a effectif complet nécessite 120 trains. Le corps d'Armée qui est commandé par un général de Corps d'Armée comprend: deux divisions d'Infanterie, une cavalerie de Corps, une artillerie de Corps, des formations du Génie, des services et des parcs. Les principales composantes de cette unité sont: Le quartier général : on y trouve l'état-major ainsi que les chefs des différents services, soit 55 officiers et 280 hommes de troupe qui disposent de 3 voitures automobiles et de 30 voitures hippomobiles. L' état-major d'artillerie : avec à sa tête un général commandant l'artillerie du corps qui est chargé des aspects techniques et du ravitaillement des parcs d'artillerie. On y trouve également 4 officiers adjoints, un officier d'administration d'artillerie et des secrétaires cyclistes ainsi que des conducteurs. L'artillerie de Corps : Composée de 4 groupes, elle totalise un effectif de 70 officiers et plus de 2000 hommes et 2000 chevaux. L' état-major du Génie : il comprend 4 officiers. Les formations du génie de corps : Elles se composent de: 2 compagnies de sapeurs mineurs , 1 compagnie d'équipages de pont et 1 compagnie de parc du Génie. Le parc du génie dispose de 19 voitures et de 215 chevaux pour transporter 5000 sacs à terre, des outils de parc ainsi que des outils portatifs. L'intendance de Corps : 5 officiers et 17 hommes Les sous-intendances : une sous-intendance pour l'état-major ( 4 officiers et 10 hommes), une sous-intendance pour le convoi administratif et l'exploitation ( 3 officiers et 6 hommes) et une sous-intendance chargée du ravitaillement en viande fraîche ( 3 officiers et 6 secrétaires) Le convoi administratif : divisé en deux sections de qui comprennent chacune: 2 officiers et 35 hommes de l'administration, 5 officiers et 300 hommes du train des équipages avec 450 chevaux attelant 180 voitures. Le parc de bétail : administré par 7 officiers et 125 hommes qui disposent de deux sections de 8 voitures automobiles ( autobus réquisitionnés) pour transporter le viande au front. Le service de santé : le corps d'armée dispose de 4 ambulances, 3 sections d'hospitalisation et un groupe de brancardiers. Le groupe de brancardiers comprend: 3 médecins, 2 officiers d'administration, 2 officiers du train, 4 aumôniers, 6 médecins auxiliaires, 215 infirmiers et brancardiers et 83 conducteurs avec une centaine de chevaux, 27 voitures, 141 brancards et environ 5000 pansements. Le service vétérinaire : on y trouve, un vétérinaire principal et un vétérinaire adjoint. Le service de la trésorerie et des postes : sous la direction d'un payeur principal, il comprend: 5 officiers, 7 sous-officiers avec 13 chevaux et 6 voitures. La prévôté: la prévôté de corps comprend un capitaine commandant le quartier général, un chef d'escadron prévôt et un capitaine chargé des convois avec une cinquantaine de gendarmes. LA DIVISION D' INFANTERIE : En 1914 l'effectif d'une division d'infanterie est de 380 officiers et 15 500 hommes, elle dispose de 2 800 chevaux, 36 canons et 523 voitures. Sur route elle forme un convoi de 13,5 Km de long. La division qui est commandée par un général de division (trois étoiles) comprend: Un état-major : 1 officier supérieur, chef d'état-Major; 2 officiers d'état-Major; un capitaine du Génie; 4 officiers d'état-Major de complément, un interprète, un porte fanion, 25 secrétaires, estafettes ou ordonnances et 6 cavaliers d'escorte. Il est muni d'une automobile, d'une voiture-colombier, de deux fourgons à bagages. Deux brigades d'infanterie: 270 officiers et 13 000 hommes. Deux régiments d'infanterie forment une brigade commandée par un général (2 étoiles) assisté par deux officiers d'état-Major et 4 secrétaires. Un escadron divisionnaire: commandé par un capitaine, son effectif est de 5 officiers et 150 cavaliers. L'escadron est divisé en quatre pelotons commandés chacun par un lieutenant ou un sous-lieutenant. L'escadron comprend en plus des officiers: 1 maréchal des logis chef, 1 maréchal des logis fourrier, maréchal des logis adjoint à l'officier d'approvisionnement, 8 maréchaux des logis, 1 brigadier fourrier, 16 brigadiers, 1 brigadier maréchal ferrant et ses trois aides, 4 trompettes, 1 infirmier, 2 conducteurs, 96 cavaliers montés et 10 cavaliers non montés. L'artillerie divisionnaire: 54 officiers et 1600 hommes, soit 3 groupes de 75 (36 canons) et un état-major d'artillerie comprenant 3 officiers et les chefs des différents services. L'artillerie divisionnaire est commandée par un colonel assisté de 5 officiers adjoints. Une compagnie du génie: 1 capitaine, 3 lieutenants, un médecin auxiliaire, 17 sous-officiers, 17 caporaux, 1 cycliste, 210 sapeurs et 16 conducteurs dont 2 gradés. La compagnie possède : 21 chevaux, 2 fourgons à vivres, 1 cuisine roulante, 1 voiture à bagages, 3 voitures de sapeurs-mineurs et une voiture légère d'explosifs. Deux ambulances: chaque ambulance comprend: 6 médecins, un pharmacien, 2 officiers d'administration, 28 infirmiers, 13 conducteurs, 19 chevaux, 6 voitures, 20 brancards, et plus de 2 000 pansements. LE REGIMENT D' INFANTERIE : En août 1914, l'infanterie de l'armée d'active compte 173 régiments d'infanterie dont l'effectif réglementaire est de 113 officiers et 3226 hommes de troupes. Le régiment se compose de 3 ou 4 bataillons (1), d'un état-major, d'un petit état-major, d'une section hors rang, de deux sections de mitrailleuses et de12 éclaireurs montés. (1) 9 des 173 régiments d'infanterie sont à quatre bataillons, les autres à 3. Le bataillon est commandé par un chef de bataillon (commandant) assisté par un adjudant-major et un médecin. Le bataillon est divisé en quatre compagnies. La compagnie est commandée par un capitaine, elle est divisée en 4 sections. Son effectif comprend le capitaine, 3 lieutenants, un sous-lieutenant ou un adjudant-chef, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 8 sergents, 1 caporal fourrier, 16 caporaux, 2 tambours, 2 clairons, 1 infirmier, 4 brancardiers, 1 tailleur, 1 cordonnier, 1 cycliste, 3 conducteur et 210 soldats. La section se décompose en 2 demi-sections ou 4 escouades (environ 65 fusils), elle est commandée par un lieutenant ( ou un sous-lieutenant, ou un adjudant ) L'escouade 15 soldats groupés sous le commandement d'un caporal forment une escouade. La section hors-rang comprend des artificiers, armuriers, secrétaires, ordonnances, sous-officiers d'approvisionnement, maréchaux-ferrants, bouchers et 21 conducteurs. LE BATAILLON DE CHASSEURS : L'origine des bataillons de Chasseurs remonte au Duc d'Orléans (fils aîné de Louis Philippe) qui fonde en 1837 une ''compagnie de Chasseurs d'essai'' dans le but de tester non seulement le nouveau fusil rayé, mais aussi l'efficacité d'une troupe très mobile et spécialement instruite au tir. L'année suivante, le 14 novembre 1838, l'expérience est étendue à un bataillon complet avec la création du ''bataillon provisoire de Chasseurs à pied''. Le 28 août 1839 ce bataillon change de nom et devient le ''bataillon de Tirailleurs'', un nom qu'il conservera jusqu'au 28 septembre 1840, date à laquelle, le Duc d'Orléans est chargé de la formation et de l'organisation des dix premiers ''bataillons de Chasseurs à pied''. En 1853, l'armée française compte 20 bataillons de Chasseurs, après la guerre de 1870 ils sont au nombre de 30. A partir de 1879 certains bataillons sont détachés dans les Alpes pour être entraînés à la guerre en montagne. Une expérience qui conduit quelque années plus tard à la création d'un corps spécial de montagne. Douze bataillons spécialisés prennent en janvier 1889 le nom de ''bataillons alpins de Chasseurs à pied'' qui deviendra par la suite '' bataillons de Chasseurs alpins''. Composition des bataillons de Chasseurs de l'armée d'active en 1914: Le Bataillon de Chasseurs à pied comprend six compagnies de 250 hommes, une section hors- rang et une section de mitrailleuses soit un effectif d'environ 30 officiers et 1700 hommes. A noter que l'effectif réglementaire des bataillons de chasseurs alpins était de 32 officiers et 1550 hommes. Le bataillon est commandé par un chef de bataillon (commandant) Chaque compagnie est commandée par un capitaine, elle est divisée en 4 sections. Son effectif comprend: le capitaine, 3 lieutenants, un sous-lieutenant ou un adjudant-chef, 1 adjudant, 1 sergent-major, 1 sergent fourrier, 8 sergents, 1 caporal fourrier, 16 caporaux, 2 tambours, 2 clairons, 1 infirmier, 4 brancardiers, 1 tailleur, 1 cordonnier, 1 cycliste, 3 conducteurs et 210 soldats. La section se décompose en 2 demi-sections ou 4 escouades (environ 65 fusils), elle est commandée par un lieutenant ( ou un sous-lieutenant, ou un adjudant ) La section de mitrailleuses se compose d'un officier, d'un sergent, de 4 caporaux, 24 soldats, 13 chevaux et une voiture. Dans les bataillons alpins les soldats sont au nombre de 28 et les chevaux sont replacés par 15 mulets de bât. L'escouade: 15 soldats groupés sous le commandement d'un caporal forment une escouade. La section hors-rang comprend des artificiers, armuriers, secrétaires, ordonnances, sous-officiers d'approvisionnement, maréchaux-ferrants, bouchers et conducteurs.

|

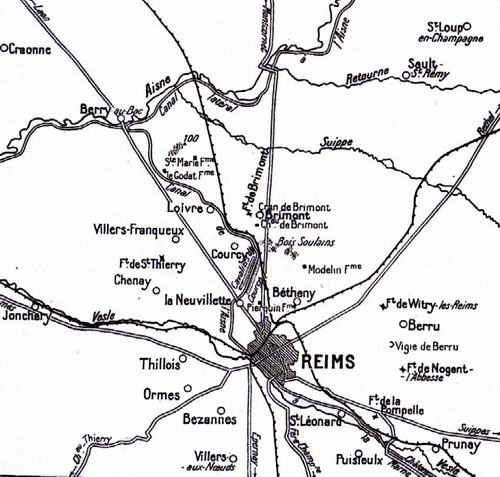

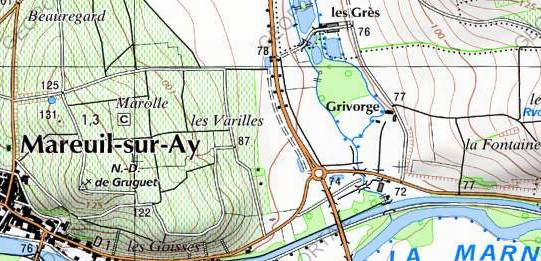

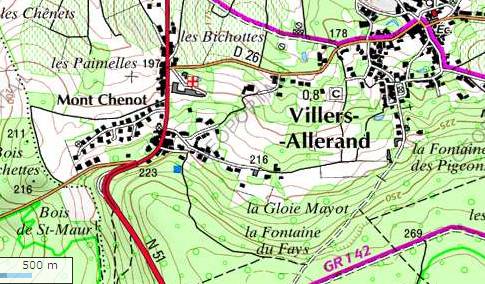

Conformément à l’ordre général n°41 transmis sous n°618/3 du 23 août 1918 – le 1° bion fait mouvement en camions autos de Mosxxx à Champfleury où il cantonne pendant la journée du 25 (embarquement à 0h1).

Dans la nuit du 25 au 26 ce bion relève un bion

du 100 RI dans le sous secteur nord de Reims

Le reste du Régiment (E.M.(etat major)-C.H.R. – 2° Bton et

3° Bton) fait mouvement par voie de terre dans la nuit du 25 au 26

et va cantonner savoir : E.M. C.H.R. et 3° Bton à

Villers-Allerand, le 2° Bion à Montchenot

Les 7 c. et 7 R. vont bivouaquer savoir :

7 c. carrefour &km S.O. de Chigny sur chemin Mont Joli de Ludes

Le 7R. 1500m E de Vourimont sur rouxx de ville en Sxxx

Tous ces mouvements sont exécutés en conformité des

ordres particuliers et notes de service indiquées ci-après :

1°/ % particulier n°76- de transmission n° 621/3 de la 77 DI en date du 23 août

1918

2° : % particulier n°77 de transmission

n°624/3 de la DI 77 en date du 24 août 1918

3° % particulier n°80 n°626/3 de transmission du 24 août 1918

4° % particulier n°79 n°627/3 de transmission du 24 août 1918

5° % particulier n°629/3 n°629/3 DJ 77 du 24 août 1918

6° % particulier n°86 n°545/3 de transmission du 24 aout1918

26 août

L’E.M. du Régiment, la CHR, le 2° et 3° Bton relèvent

pendant la nuit du 26 au 27 les unités encore en ligne du 100 RI dans le s°Secteur

Reims Nord

27 août

Avant les lever du jour les Allemands exécutent un coup de main sur la 1°

Cie (sentinelles aux boyaux de Reims et de Beauvais) et au cours de cette opération

un soldat est tué, sept sont blessés, un est disparu. Bombardements violents

dans les cours de la journée qui causent la mort de trois hommes du 2° Bton

29 Août

Un soldat blessé

Les capitaines Chatelain et Abel évacués rejoignent le régiment

1 Septembre

1 tué

1 blessé

2 Septembre

1 blessé

3 Septembre

Les trois Btons sont en ligne et occupent le s/secteur Nord

4 septembre

Les trois Btons sont en ligne sans changement

Septembre

L’ennemi a fait un coup de main dans la nuit du 3 et 4 sur le CR La Cuve (PA (parc

d’artillerie) C.B.R.). L’ennemi a été repoussé et a emmené 1 sergent

et 3 hommes (disparus)

5 septembre

Le régiment est en secteur – sans changement

6 septembre

Le régiment est en secteur – un coup de main a été tenté par le 3 Bton

(cr la Cuve) sur les tranchées allemandes SE de Betheny _ aucun résultat – 3

blessés légers

7 septembre

Sans changement

8 septembre

Sans changement – le régiment est en secteur en entier

9 septembre

Situation inchangée

9 septembre

Sans changement

10 septembre

Sans changement

12 septembre

Situation des Btons sans changement

Ils occupent les mêmes CR

Les allemands ont tenté un coup de main dans la nuit du 11 à 5h sur le PP de

l’ouvrage de Charvey

(CR NeufChatel) – pertes : 1 officier tué (SsLt Renaud 2°Cie)

3 blessés légers 3 soldats disparus

13 septembre

Le régiment est en ligne sans changement

14 septembre

Le régiment est en ligne sans changement.

Les allemands ont tenté un coup de main ce matin à 5 heures sur la ferme

Pierquin.

Bombardement du CR Neufchatel par gros minexxx (210)

Pertes : 1 sergent blessé

15 septembre

Sans changement. Le Régiment est en ligne

16 septembre

Le sous secteur nord du régiment est réduit à 2 CR (CR Neufchatel et CR

Arsenal). La CR LaCure passe au s/secteur Est xx n° 367/1 de l’xx D77 du 14

septembre 18

Le 3° Bton, en conséquence qui occupait le cr La Cure est relevé

par le II/159° est passe en reserve d’ xx à Blois. Pas de changement pour

les ° et 1° Bton

II Personnel

Néant

17 septembre

Sans changement 1° Bton occupe le CR Neufchatel 2°

Bton

occupe le CR Arsenal Le 3° Bton

est en reserve d’xxD à Blois (14 R des Moissons à Reims)

II Personnel

Néant

18 septembre

I Opérations

Situation inchangée, les 1° 2° sont en ligne 3° Réserve d’ID77

II Personnel

Néant

19 septembre

I Opérations

Sans changement

20 septembre

I Operations

Reçu o 869/3 du 19 septembre 18 de la 77° DI – Le régiment n’aura plus

que 2 Btons en ligne – le 3 bon sera dans un cantonnement de repos

un peu à l’arrière – En conséquence les 1er et 2e Btons

restent en ligne sans changement – le 3 Bton fera mouvement dans la

nuit du 20 au 21 pour aller cantonner provisoirement à Chigny les Roses

II Personnel

……….

21 septembre

Sans changement – 1er & 2° Btons en ligne – 3°

Bton au PC Blois en réserve d’ID

22 septembre

Sans changement

23

23

Reçu xx 421/1 de l’ID77 du 21 sept 18 par lequel

le 2° bton du 97

au CR Arsenal est relevé par le 60° B.C.P. – Le 2° Bton

va en réserve d’ID au PC Blois – Le 1er Bton reste en

ligne CR Neufchatel

II Personnel

Neant

24 septembre

I Opérations

Recu xx 936/3 du 23 sept 18 de la 77° DI par lequel le 1° Bton est

relevé dans la nuit du 24 au 25 dans le CR Neufchatel par le 56° B.C.P. Apres

relevé le 1er bton va cantonner à Rilly-la-Montagne

II Personnel

Neant

25 septembre

I Opérations

Par la note 936/3 du 23 xxx 18 de la 77° DI – Le régiment doit faire étape

vers la Région d’Avenay ou il stationnera pendant une période de 10 jours

qui sera réservée à l’instruction – relève du 1/97° par 56° BCP à

Neufchatel. Le Lt Cl Cdt le 97° conserve le commandement du xxx Reims

xxxx jusqu’au 26 – 13 heures

II Personnel

…..

Etat numérique et nominatif des pertes éprouvées par

le régiment

Pendant les affaires du 25 août au 25 septembre 1918

|

|

Tués |

Blessés |

Disparus |

Total |

|

Officiers |

1 |

5 |

|

6 |

|

Troupe |

16 |

131 |

8 |

155 |

|

Totaux |

17 |

136 |

8 |

161 |

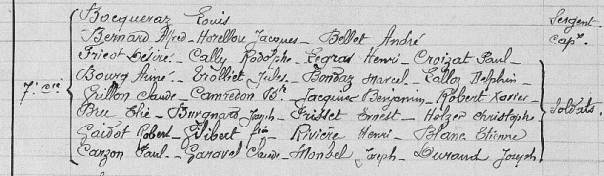

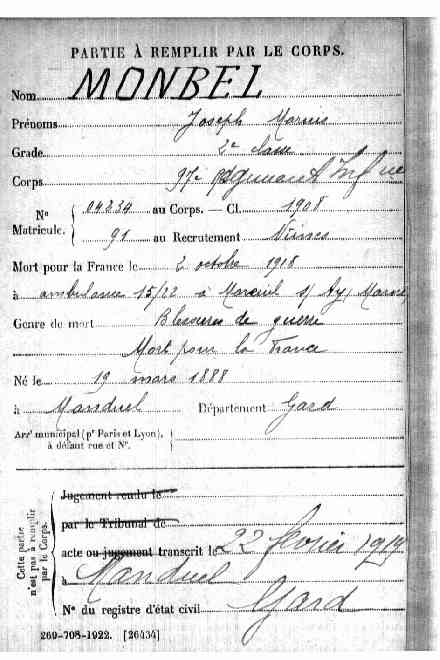

Blesses : 7°Cie Monbel Joseph

19 juin 1915 (Frevillers)

Le régiment est relevé le 18 au soir sur ses emplacements par le 282° RI

(sauf le 4 bion qui, réserve de division, reste sur le terrain) et vient

occuper le cantonnement de Frevillers (v. dossiers opérations 18 juin, exécuter

de l’ordre du lt. colonel de Comxxx, de 9h30).

Le 19 à 10 heures la situation du régiment est la suivante :

A Frevillers, au cantonnement : 1, 2, 3 Btons ci Mitxx CHR E.M.

du régiment.

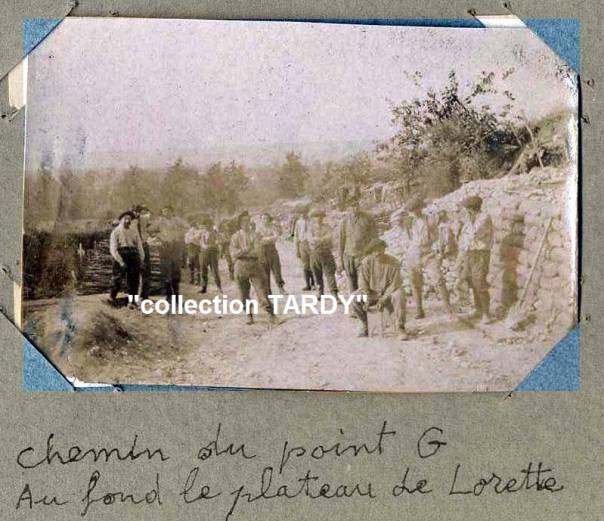

En réserve de division, au point G le 4° Bton.

(TR à Villers-Brulin TC à Frevillers).

http://chtimiste.com/album%20photos/perso/tardy/tardy1/tardy1.htm

20 juin 1915 (Frevillers)

Commencement de réorganisation du régiment au point de vue encadrement,

conformément aux prescriptions de la note de la 77 division n° du 20 juin (7h)

(v. dossier opératoires).

Reçu du bataillon – dépôt de la 77° division 376 hommes de renfort (exécution

des prescriptions de la note n° de la 77° division en date du 19 juin).

22 juin 1915 (Frevillers)

Alerte de régiment conformément à % 77 division du 22 juin à 9h30 (v.d.o.)

ordre reçu à 10h ; régiment prêt à partir à 11 heures.

Réorganisation des unités au pdv encadrement (cf. supplément à la décision

du 22 juin portant nominations et citations à l’% du régiment.

23 juin 1915 (Frevillers)

à 2h30 départ des chefs de Bton pour la reconnaissance de

secteur prévue au #1 note 77° division du 22 juin 10h45 (cf. d.o.).

cf. d.o. ordre du colonel de Combarieu fixant les détails de la relève prévue

dans la note précédente (ordre de relève n°3).

Note n°2 du colonel de Combarieu fixant l’organisation du service de santé

dans le secteur du 23 au 27 juin.

Le relève s’effectue dans la nuit du 23 au 24 conformément à l’% ci

dessus.

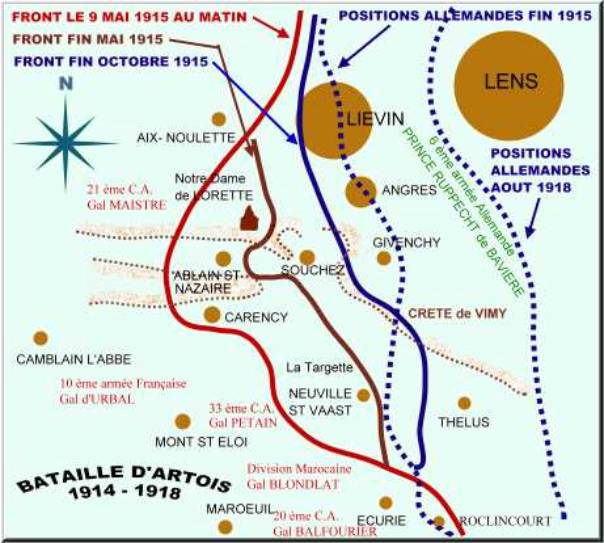

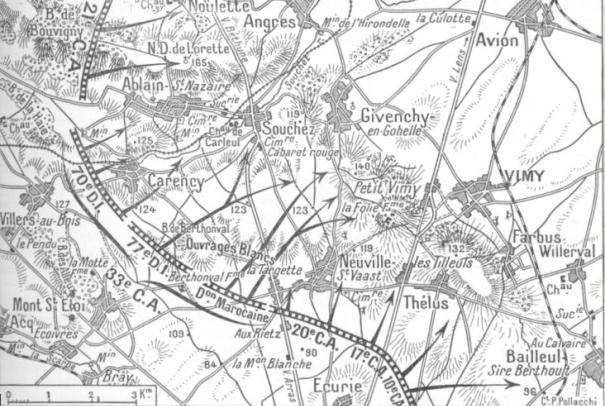

24 juin 1915 (secteur de Souchez)

installation du régiment dans le secteur de Souchez. Dans le s/secteur de

droite, tentative de progression de la 14°Cie (s/lieutenant Pischi)

dans DD’ (voir croquis D.O.), se bornant à une lutte à coups de grenades.

Durant la journée, bombardement peu intense, mais ininterrompu du secteur par

artillerie lourde ennemie.

25 juin 1915 (secteur de Souchez)

nuit du 24 au 25 et journée du 25 assez calme, bombardement ininterrompu,

mais peu intense de 13 à 16 heures sans dégât = aucune attaque

d’infanterie.

26 juin 1915 (secteur de Souchez)

Bombardement ininterrompu du secteur par la grosse artillerie de 7 à 12h30

–organisation du secteur.

27 juin 1915 (secteur de Souchez)

Journée calme ; léger bombardement de 12h30à 16h

cf. ordre de relève (n°4) pour mouvement à effectuer durant relève du 27 au

28 = relève exécutée conformément à cet ordre.

Pertes du 24 au 28 juin

Mr le Lieutenant Thermz tué

Mr le s/lieutenant Monteil blessé

Troupe {tués 53, blessés 134, disparus 2} 189

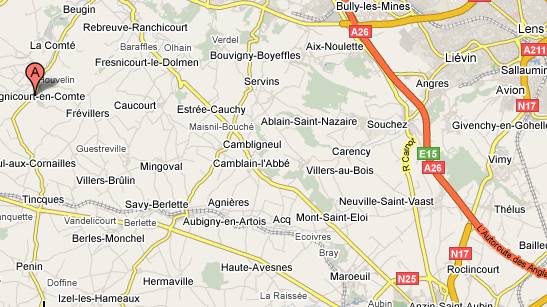

28 juin 1915 (Magnicourt)

Installation au cantonnement, à Magnicourt, du 97° descendant du secteur

de Souchez.

Organisation d’un cours d’instruction pour grenadiers (v. décision du

jour).

29 juin 1915 (Magnicourt)

Révision des effectifs, de l’encadrement des unités.

30 juin 1915 (Magnicourt)

Exercice autour du cantonnement dans chaque Cie

Revue des chef de section par le chef de corps.

1 juillet 1915 (Magnicourt)

Exercice autour du cantonnement dans chaque Cie ; revues

Instruction spéciale du groupe des grenadiers régimentaires.

2 juillet 1915 (Magnicourt)

comme le jour précédent

3 juillet 1915 (Magnicourt)

Matinée à la disposition de chaque bion (marches- exercices).

Soirée : revues – organisation de séances récréatives.

4 juillet 1915 (Magnicourt)

Matinée à la disposition des Btons (exercice de courte durée

aux abords du cantonnement).

Soirée : séances récréatives, - concert.

5 juillet 1915 (Magnicourt)

Matinée : préparatifs de départ pour la relève (cf. d.o. ordre de

relève n°5, du 5 juillet, à 8h)

2. soirée – exécution de la relève conformément à l’ordre ci –dessus.

5-9 juillet 1915 (Magnicourt)

Aucune action offensive.- Travail d’organisation du secteur dans toute la

partie (ouvrages, tranchées, voies de communication) sont soumises de jour et

de nuit à un bombardement d’artillerie lourde violent et continu, sans cesse

bouleversées et détruites.

Pertes du 9 au 15 juillet

Troupe {tués : 56 blessés : 88, disparus : 5} 149

Du 5 au 9 dans le secteur de Souchez

10 juillet 1915 ( Magnicourt)

Retour au cantonnement de Magnicourt du régiment relevé du secteur de

Souchez : mouvement terminé le 10 à 9 heures.

Installation.

11 juillet 1915 ( Magnicourt)

Exercices aux abords du cantonnement – Jeux.

12 juillet 1915 ( Magnicourt)

Exercice au cantonnement.

Reçu à 19 heures ordres n°410/3 et 411/3 de la 77° division en date du 12/7.

Cf. ordre en conséquence (n°7) donné par le chef de corps aux 1° et 4° Btons

et à la Cie mit2.

13 juillet 1915 ( Magnicourt)

Reçu à 4h confirmation ordre à ordres 410/3 et 411/3 de la veille. Voir

d.O. note de la 88°brigade n°312A.

-Reçu à 9h30 ordre 77 division n° 450/3 de la 77°division en date du 13/7 à

8 heures.- En exécution, le chef de corps désigne les 9° et 11° Cies

pour assurer la relève prévue au #IV de l’ordre ci-dessus

-Reçu 18h30 télégramme confirmé par ordre 416/3 de la 77° division en date

du 13 juillet (v.d.o.). = exécution immédiate des prescriptions de cet ordre :

le 1° et 2° Btons se rendent avec le chef de corps à Caucourt.

_ 2Cie du 4 Bton à Villers au Bois, 2° Cie à

Cambligneul._ La C.H.R. et 2 Cies du 3 bion, rentrant du secteur de Souchez (10°

et 12°) restent à Magnicourt.

14 juillet 1915 ( Caucourt)

-Situation du régiment le 14 au matin :

a/ à Caucourt : E.M. _ 2 Btons (&° et 2°) en réserve

de C.A.

b/ au secteur de Souchez : 4Cies en réserve de division à

Carency.

(2 Cies du 3° Bton _ 2 Cies du 4°Bton)

c/ à Cambligneul : 2 Cies du 4°Bton

d/ à Magnicourt : C.H.R. et 2 Cie du 3° Bton

_TC avec leurs unités _ TR à Villers Brûlin

_Reçu à 12h30 compte rendu du commandement Brébion co.mmandant les 4 Cies

réserve de secteur à Carency (v.d.O.)

_ 2 Cies cantonnées en réserve de division à Cambligneul (14 et

15) reçoivent directement l’ordre du Général de Division de se porter, en

cours d’après midi, au secteur de Souchez.

A 17 heures, le 97 a 6 compagnies dans le secteur (4° Bton, 9° et

11°).

15 juillet 1915 ( Caucourt)

Les 6cies en réserve de division à Carency rejoignent le cantonnement de

Cambligneul (exécution de l’ordre 452/9 de la 77°division en date du 15

juillet 1915 _ voir d.O.).

16 juillet 1915 ( Caucourt)

Dans chaque cantonnement, exercice par Cie

Pertes du 17 au 21 juillet

Ss lieutenant Rizet : blessé

Troupe {tués 14, blessés 58, disparus 3}

17 juillet 1915 ( Cancourt)

-Fait envoi à 9 heures à toutes les unités du corps de l’ordre de relève

à exécuter dans le secteur de Souchez dans la nuit du 17 au 18)

Relève, dans la nuit du 17 au 18, des troupes de garde du secteur.

18-21 Juillet Secteur 77° division.

Garde et organisation du secteur conformément aux ordres et instructions de la

77°division (voir d.O.), sans aucune action d’infanterie. – De part et

d’autre, le bombardement est la seule manifestation d’activité.

Au cantonnement (Magnicourt), instruction des élèves Chefs de section.-

adjonction au cantonnement de celui d’Heslin le vert, affecté à la Cie

de mitrailleurs.

22 juillet 1915 ( Magnicourt)

-Retour au cantonnement de Magnicourt de tout le régiment, Installation.

23 juillet 1915 (Magnicourt)

Emploi du temps conforme au tableau de service établi à la date du 22

juillet.

24 juillet 1915 ( Magnicourt)

Emploi du temps conforme au tableau de service (matinée).

L’après midi, inspection des cantonnements par le Général de la 77°DI.

25 juillet 1915 (Magnicourt)

cf. ordres de relève n°479/3 de la 77° DI en date du 23/7 et n°536 du

gr. Chasseur à pied du 24 juillet (d.O.).

Le mouvement prévu par les ordres ci-dessus est exécuté pour les 1° et 2° Btons,

2° Cie du 4 bion et 3 sections mitr. – Cf. à la suite de

l’ordre 536 les ordres de détails donnés par le chef de corps.

26 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service.

27 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service .

Pertes du 26 juillet au 6 Aout 1915

Récapitulation {tués 5, blessés 25, disparus -}

28 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service au cantonnement.

Inspection du TR par le chef de corps.

29 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service au cantonnement ; au cours de la matinée,

inspections des Cies par le colonel de la 88° brigade.

Installation au cantonnement des 1°, 2° Btons, 15° et 16 Cies,

3 sections de mitr., au retour du service de garde du secteur (24-28 juillet).

30 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service au cantonnement.

31 juillet 1915 (Magnicourt)

Tableau de service au cantonnement.

1 Août 1915 (Magnicourt)

Tableau de service au cantonnement

Reçu 7h ordre de relève 88° brigade n°541 en date du 31/7 (v.d.O.) – cf.

à la suite de cet ordre mesures de détail prises par le chef de corps.

Exécution, sans aucun incident, du mouvement aux heures et de la manière

prescrite par l’ordre ci-dessus.

1-5 août (secteur 77°division)

Garde et organisation du secteur, sans action.

Tableau de service pour les unités restées à Magnicourt.

6 Août 1915 (Magnicourt)

Installation au cantonnement, dans la matinée, des unités relevées la

nuit précédente.

8 Août 1915 (Magnicourt)

Tableau de service.

9 Août 1915 (Magnicourt)

Cf. d.O. ordre de relève 88° brigade en date.

Perte du 10 au 22 août inclus

Récapitulation {tués 2 ; blessés 18 ; disparus -}

Du 8 août, mesures de détails prises par le chef de corps

(même date) ordres complémentaires de la 88°brigade 9/8 à 9heures et 77°

division n°538/3 du 8 août.

Exécution du mouvement conformément aux ordres ci-dessus.

En première ligne : 1° et 2° Btons 97 + 3 sections.

A la Parallele Magne : 12°Cie

A Villers au Bois, Cie de travail : 14°Cie

10 août 1915

Magnicourt

1° 2° Btons 12° et 14° de service au secteur de 77 division.

Tableau de service pour les unités restant au cantonnement.

11 août 1915

Magnicourt

Comme le jour précédent.

12 août 1915

Magnicourt

Comme le jour précédent.

13 août 1915

Magnicourt

Neant (tableau de service habituel).

14 août 1915

Magnicourt

Retour au cantonnement, au cours de la matinée, des unités de garde dans le

secteur de la 77° division ( cf. 10 août 1914).

Tableau de service.

15 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

Prise d’armes des 11° et 12° Cies en exécution des prescriptions

de l’ordre général n°83 de la 77° DI en date du 13-8-15 (cf. d o).

16 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

Inspection du 2°Bton par le colonel de la 88° brigade à 7h30.

17 août 1915

Magnicourt

cf. d.O. mouvement de relève prescrit par % 88° brigade en date du 16 août,

et mesures de détails ordonnées par le chef de corps.

Au cantonnement, dans la matinée du 17, inspection par le général de 77° DI

des 1° 2° 5° 6° Cies (cf d.O. note 587 de la 88° brigade en date

du 15/8).

18 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

19 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

Exercice de cadres sous la direction du colonel et 88° brigade (cf. d.O. Ordre

n°594 de 88° brigade en date du 17 août 1915.

20 août 1915

Magnicourt.

Tableau de service.

21 août 1915

Magnicourt

Ordre de relève (cf. d.O. ordre du Lt colonel 159° en date du 20 août 1915) :

mouvement exécuté par le 1°Bton sous le Ct du capitaine Bodart.

Pour les unités restant au cantonnement, tableau de service habituel.

22 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

Retour au cantonnement, au cours de la matinée, des 3°, 4° Btons,

3 sections de mitrailleuses, relevés dans le secteur de la 77° division.

23 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

24 août 1915

Magnicourt

Tableau de service.

Prise d’armes en exécution de l’ordre général n°88 du 23 août 1915 ,

de la 77° division (2 Cies du 4° Bton).

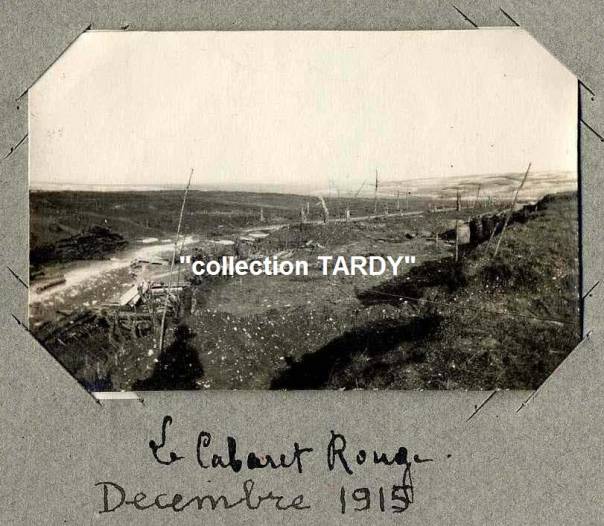

25 août 1915

Magnicourt

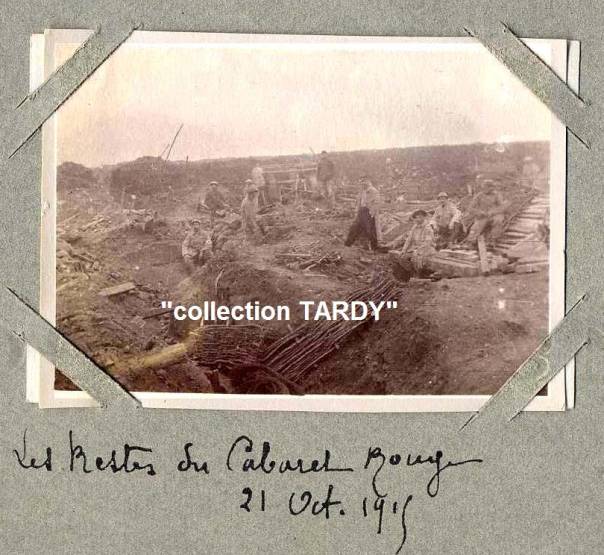

Cf. d.O. ordre de relève du colonel Ct gr. Chasseurs en date du 24 août.

Le 2° Bton 97 (ct. Serein) prend la garde, en exécution de cet

ordre, dans le s/s du Cabaret Rouge.

Pour les autres unités, tableau de service.

26 août 1915

Magnicourt

Tableau de service habituel.

27 août 1915

Magnicourt

Tableau de service habituel.

28 août 1915

Magnicourt

Cf.d.O. ordre de relève (88°brigade, n°659, du 28 août 1915).

Bton du 97 : 3°Bton

Tableau de service habituel.

Organisations d’un cross couru par les officiers, sous la présidence du Cl Cd

la 88° brigade.

29 août 1915

Magnicourt

Exécution de l’ordre de relève pré-cité.

Exécution de l’ordre 638 de la 88°B. du 28 août (cf.d.O.) = 4°Bton

30 août 1915 – 12 septembre 1915

Magnicourt

Dans le secteur de la 77° DI, relèves effectuées normalement conformément au

tour de garde établi.

Tableau de service habituel au cantonnement.

13 septembre 1915

Magnicourt

Exercice de cadres conformément à l’ordre n°666 de la 88°brigade en date

du 8-9-15 (v.d.O.)

14 septembre 1915

Magnicourt

Exécution de l’ordre de relève n°674 de l a88br. En date du 13/9 unités de

relève : 3°Bton + 2Cies du 4°Bton

Au cantonnement : tableau de service – Inspection par le chef de

corps de TC du 4°Bton

15 septembre 1915

Magnicourt

Retour au corps, pares guérison de blessure, du capitaine Cyvoct (A), affecté

à la 9 Cie

16 septembre 1915

Magnicourt

Tableau de service habituel.

16-22 septembre 1915

Magnicourt

Préparation d’une attaque devant le front de la 77° DI (cf. d.O.)

Tableau de service habituel.

22-24 septembre 1915

Magnicourt

Continuation des préparatifs en vue d’une attaque sur le front de la 77° DI

Le 24 à partir de 13 heures, exécution de l’ordre de mouvement (cf. d.O.) se

rendant sur leurs emplacements de combat.

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Régiment d’infanterie Alpine) |

|

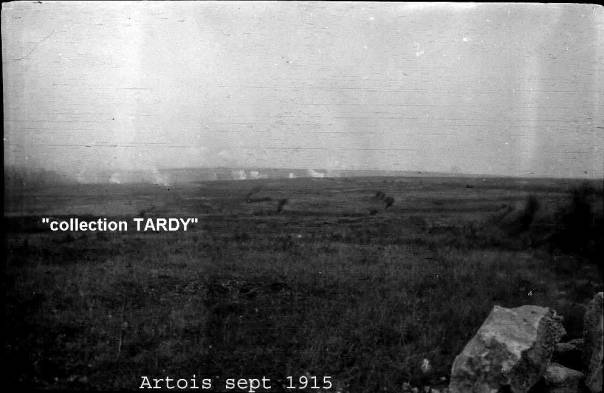

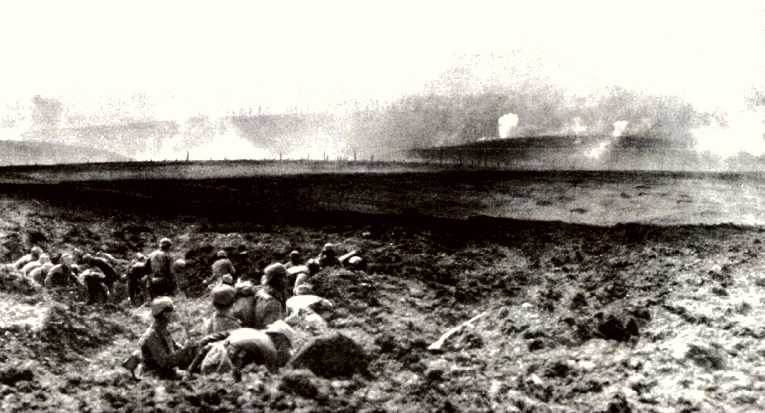

P39 : Le 25 (septembre 1915) canonnade violente tout le jour, le 97° a attaqué. Depuis 10h les blessés passent en grand nombre… La 9° compagnie et surtout la 13° celle de Michel, ont été amochés sérieusement. La plupart des blessés passent sur des wagons découverts qui sont remorqués par des chevaux de la gare de Carency à Villers au Bois. Beaucoup sont très gravement atteints. Pluie toute la journée, toute la nuit. Le 26 toujours des blessés après la soupe… Le 27 encore et toujours des blessés. Violente canonnade tout le jour. Assiste au dessus du creux de Carency au bombardement des côtes 169 et 140… Le 28 passage de blessés, la canonnade reprend vers 10h et dure toute la journée… Le 29 septembre toujours le canon. Il semble qu’on a avancé… P40 : Sibué du 2° bataillon va au point G chercher le corps du lieutenant Peuget et le Colonel De Maistre pour les porter à Frevillers où le dépôt du régiment a été transporté Le 30 au soir de nombreux fusants éclater sur la ligne. |

Perte du 7 au 18 septembre

inclus

Tués : 5 blessés :16, disparus : - 1h30, le 3° Bton

occupe les emplacements de combats

Soit :

Perte du 19 au 22 septembre inclus

Tués : 9 blessés :15, disparus : -

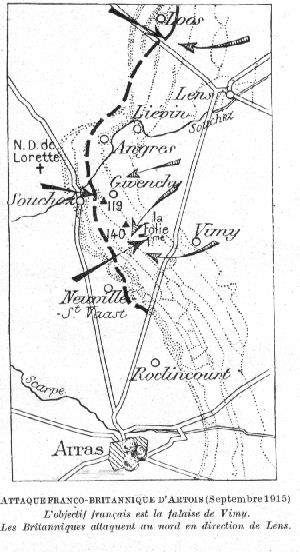

1°) Ordre d’attaque initial en exécution des

prescriptions de la note 1 du dossier secret de la 88° brigade du 9 septembre

1915, le chef de corps donne l’ordre d’attaque suivant :

L’attaque sera menée

en 1° ligne par les 3° et 4° Btons, et 1 Cie du 2° Bton

en 2° ligne par 3 Cies du 2° Bton

Elle sera appuyée par 6 sections de mitrailleuses (et 1cie de

mitrailleuses chasseurs installée moitié dans le boyau Campet, entre la route

de Béthune et le nouveau boyau Campet, moitié dans la P. Savourey à hauteur

de B3).

Le 3° Bton (Comdt Brebion) appuyant la droite successivement à

la route de Béthune, au boyau des Uhlans, au boyau amorcé (ces boyaux exclus)

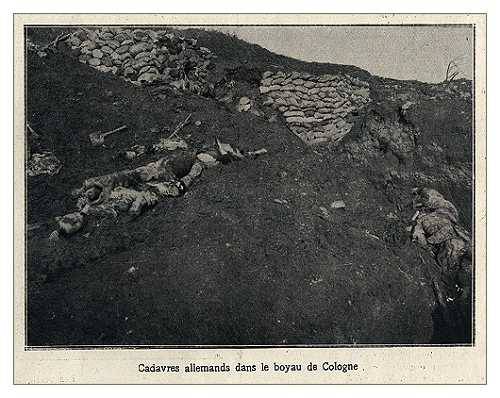

aura à enlever C’- le cimetière – B’’’-C’’-C’’’- tranchée

de Cologne – du Landstury- chemin n°6, pour aller l’établir sur la cote

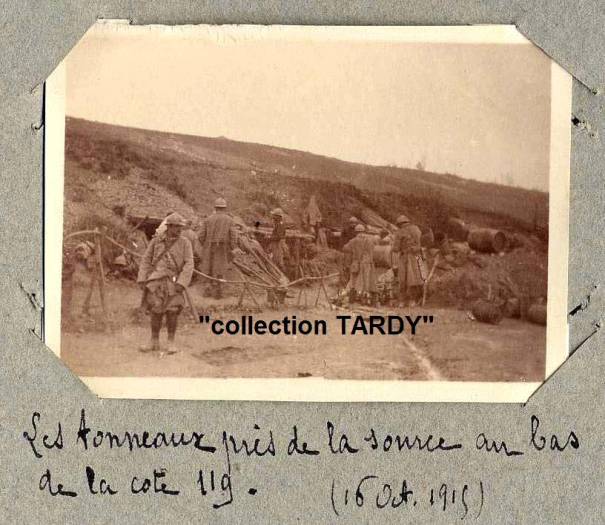

119 marquée par la tranchée de Lubeck et le carrefour 119.

Il aura à se couvrir face au N. par l’occupation des carrefours O et O’ où

il se reliera au 159° par l’occupation du boyau Cobourg.

Le 4°Bton (Comdt Dunoyer) avec 1°Cie du 2°Bton appuyant la gauche à la ligne précitée, sa droite à l’Ersatz (exclus) aura à enlever successivement D-D’-C’’-D’’-Cologne-Laudsturn-Chemin n°6 pour aller s’établir sur la cote 119. Il devra se relier étroitement à la 55° DI sur la ligne ersatz – lisière N du Bois des Ecouloirs. Bifurcation des tranchées de Lubeck et des Walkyries.

3 Cies du 2°Bton à la disposition du chef de corps.

Les Btons d’attaque auront autant que possible en première

ligne :

Celui de gauche : 1 Cie

Celui de droite : 5 sections

Les autres Cies placées an arrière, destinées à faire 2 vagues

d’attaque successives.

Donc:

Bton de gauche (3°) : 1Cie en 1°ligne, la droite à

la route de Béthune incluse.

Bton de droite (‘°) + 1 Cie 2°Bton = 5

sections en 1°ligne, la gauche à la route de Béthune écluse, la droite à la

S.3 (55°DI)

Les Cies de renfort, destinées aux vagues d’attaque successives

seront réunies :

Btons de gauche :

1 Cie dans C

1 Cie P Savourel

1 Cie P Bigourdat ou à defaut B3-B1

Bton de droite :

5 sections P Savourey, trabchée XY

« B. Campet, P Savourey

Abris W3, B Campet

Les Cies de renfort de chaque Bton

se tenant prête à remplacer les Cies de première ligne dans

la tranchée de tir.

P Varoquier entre le B. du Cabaret Rouge et la route de Béthune, chaque Cie ayant 1 section engagée dans les B. Cabaret Rouge, B1-, B3

Se tiendront prêtes, au moment

de l’assaut, à prendre sous leur feu toute contre attaque ennemie. 3 sections

(1 au centre, 1 à chaque aile de la ligne) partiront avec les 3emes vagues et

se porteront sur les tranchées conquises pour aider les troupes d’attaque et

les soutenir en cas de besoin.

Les 3 autres sections resteront dans les tranchées de départ jusqu’à nouvel

ordre pour parer à toute attaque ennemie.

PC du colonel Cdt le 97° :

Abri W3

PC chef de Bton de droite : sape 5

«

de gauche : abri des mitrailleuses B du 57°

«

2°ligne : 1 abri de la route de Béthune

Les PC des chefs de Bton de 1°ligne seront reliés téléphoniquement

avec celui du Colonel _ poste Optique.

Cf. dossier brigade précité.

Les Cies de 1°ligne

partiront toutes ensemble à l’heure fixée et au signal donné par les chefs

de Bton. Elles ne s’arrêteront pas aux 1eres tranchées, mais

pousseront résolument sur les objectifs indiqués. Les Cies de

renfort déboucheront à petite distance les unes des autres (de 50 à 100m) et

retrouveront progressivement les éléments avancés. Il appartient aux chefs de

Bton de 1°ligne de fixer le moment où partira la dernière Cie.

Les 3 Cies du Bton de 2°ligne viendront après le départ

du dernier élément du Bton de 1°ligne xxxxx la tranchée de tir.

Les grenadiers de chaque Cie , aidés par quelques hommes choisis,

devront seuls occuper les tranchées conquises et en assurer le nettoyage. Les Cies

répartiront sur leur front les cisailles, pétards, appareils Filloux.

Les hommes chercheront à s’aligner et progresseront aussi loin que possible

sans s’arrêter dans la 1°tranchée conquise. Les chefs des unités de tête

recevront d’avance leur point de direction.

Dès que l’objectif sera

atteint ou quand on aura du s’arrêter, on plantera des fanions rouges, fera

des signaux adaptés pour demander l’artillerie. Si l’offensive vient à être

momentanément enrayée, on s’accrochera au terrain et on se retranchera.

Le boyau destinée à relier la tranchée de départ à la position conquise (D

prolongée) sera commencé dés le départ de l’attaque, il sera fait par les

pionniers du Régiment. La section du génie mise à la disposition du corps

gagnera rapidement les premières tranchées conquises pour les parcourir et éventer

les dispositifs de mines.

Magnicourt le 24 septembre 1915

Signé : de Combarieu

En exécution des ordres ci

dessus, le 25 septembre à 1h30, le

3° Bton occupe ses emplacements de combats soit :

11° Cie = tranchée de tir C.

9° Cie = tranchée conjuguée

10° Cie : P. Varoquier

12° Cie : P. Varoquier

A 12h25 (heure fixée pour l’assaut général) la 11° Cie sort de C pour se porter à l’attaque de la cote 119, tandis que la 9° Cie vient prendre l’emplacement laissé libre par la 11° Cie. Malgré un tir d barrage de l’artillerie ennemie très violent, les 9° et 11° Cies, après avoir subi des pertes sérieuses, arrivent à prendre pied dans la tranchée C’, suivies d’une partie seulement de la 10°c qui n’a pu toute entière venir occuper la tranchée de départ, du fait du bombardement violent des boyaux B1 et B3. Jusqu’à la nuit la tranchée C’ reste occupée et énergiquement défendue par un effectif de plus en plus réduit, composé d’éléments des 11°, 10° et 9° Cies. Quand à la 12° Cie, elle ne peut que profiter d’un moment d’accalmie dans le tir de barrage pour venir occuper la tranchée de départ C et servir de soutien à la garnison très précaire de C’. Lorsque à 21 heures le 1° Bton du 97° (jusque là en réserve de Division et de Brigade) vient relever le 3° Bton, cette garnison reçoit l’ordre de se replier.

Relevé, le 3° Bton reste dans les abris W2 du boyau du cabaret rouge le 26 septembre de 1h à 5heures, puis va occuper la P. de Carency où les hommes peuvent se reposer durant la journée. A 17 heures le 3° Bton reçoit l’ordre d’aller occuper les abris P B4 en arrière du point G comme réserve de division, le mouvement est terminé à 21h30. Le 27, à 13h30, le chef du 3° Bton reçoit l’ordre de porter ses unités dans la P. Stirny ; le mouvement à peine terminé (16 heures), il recoit l’ordre de les reporter sur l’emplacement précédent ; ce nouveau mouvement est terminé à 21 heures ; le 3° Bton passe sur cet emplacement la nuit du 27 et une partie de la journée du 28. Le 28, à 16h30, le chef de Bton reçoit l’ordre de porter son Bton à la disposition du Général de Don dans les parallèles Varoqiuer et Savourey ; le mouvement est terminé à 21 heures. Le 30, à 16heures, le chef du 3° Bton reçoit l’ordre d’aller occuper avec ses unités les abris W2 du boyau du Cabaret Rouge et la P.Varoquier. Apres exécution de ce mouvement (17h30), le 3° Bton reste su ses emplacements jusqu’au 1° octobre à 18 heures, heure à laquelle, sur ordre, il quitte le terrain et gagne le cantonnement de Frevillers où il arrive le 2 octobre à 1h30.

L’attaque du 4° Bton se déclencha, comme celle du 3° et en exécution des mêmes prescriptions le 25 septembre à 12h25. Dès le départ de la 1° vague, l’ennemi établit un tir de barrage d’artillerie lourde sur les sapes d’accès et la tranchée de 1°ligne sans toutefois gêner outre mesure le placement, puis le départ des unités successives. En même temps qu’il faisait un tir de barrage, l’ennemi accueillait par un feu de mousqueterie assez violent la 1°vague qui, malgré des pertes sérieuses, ne fut pas arrêtée dans son élan. Cinq minutes pares la 1°vague, la dernière (4°) sortait pour assurer la liaison à droite avec la 55°DI A ce moment nos éléments les plus avancés avaient dépassé D’ et abordé le ravin : mais d’une part la 55°DI n’ayant pas progressé à droite, d’autre part à gauche les éléments du 3° Bton ayant été arrêtes à C’, les éléments de tête du 4° Bton qui allaient atteindre les tranchées de Cologne furent soumis à un feu extrêmement violent et précis de mitrailleuses placées à la corne SO du bois des Ecouloirs et aux abords du point 0. Ces éléments durent alors se jeter dans le boyau de l’Ersatz en partie comblé où ils continuèrent à progresser en rampant. Ils subirent des pertes extrêmement sérieuses, surtout en tués. En présence d’une telle situation, le capitaine Humbert, commandant ces éléments, prit le parti des les faire replier sur D’ et à l’entrée du boyau de l’Ersatz.

En même temps, le chef de Bton avait

fait garnir la tranchée de départ par 1 Cie de renfort du 2° Bton ;

6 mitrailleuses étaient de me installées dans la partie du boyau D la plus

rapprochée de la tranchée de départ pour contrebattre les éléments ennemis

restés dans la tranchée de la route et dans la portion de D’ située à

l’intersection de la route de Béthune et du chemin Neuville Souchez.

Le Bton s’organisera sur cette position où il suit durant la soirée

du 25.

A 17 heures, l’ordre arrivait au chef de Bton de laisser le Bton

dans la tranchée conquise qui devait servir de parallèle de départ à une

attaque du 2° Bton sur les mêmes objectifs. L’attaque fur remise

à 18 heure, puis n’eut pas lieu. Vers 20 heures la garnison de 1°ligne étant

trop nombreuse, ordre était donné au chef du 4° Bton de céder la

place aux éléments du 2° Bton et de rassembler ses unités dans

les abris W3 afin de les reconstituer.

Le 26, à 3 heures, le Chef de Bton reçoit l’ordre de se porter au

point G pour passer en réserve de Division ; au cours de cette journée,

les éléments restants du Bton sont reconstitués en 1 Cie

et 1 peloton de manœuvre. A 17 heures l’ordre arrive au chef de Bton

d’aller occuper les abris de P Magne en remplacement d’un Bton de

chasseurs appelé sur la ligne de feu.

Le 27 à 12 heures 30’, le 4° Bton

passe sous les ordres du Lt Colonel Henneton, pour faire partie d’un nouveau

groupement d’unités et va occuper la P Varoquier pour soutenir une attaque

des groupements Aubert et Laignelot sur la croupe 119. A 16h30, le Bton

reçoit l’ordre de regagner ses emplacements du début de la journée.

Le 28, à 8 heures, le Bton est remis à la disposition du colonel

Aubert, commandant la 88° brigade, puis à 12 heures passait à la disposition

du Colonel Laignelot Commandant le groupe chasseurs et recevait l’ordre de se

porter à la P Varoquier entre le B du cabaret rouge et la route de Béthune.

Le 29, à 14 heures, le Bton recevait l’ordre d’aller se placer

dans la P de Carency, à cheval sur le B du cabaret rouge, position qu’il

conservera jusqu’au moment où il quitta le terrain, le 1° octobre à 18

heures, pour gagner le cantonnement de Frevillers.

La 5° Cie en exécution de l’ordre

d’attaque précité, participe toute entière avec le 4° Bton à

l’assaut de 12h25. Dès 13h30, après nouvelles venues du front de la

bataille, la 7°Cie reçoit l’ordre de se porter sur DD’ ;

vers 17h elle envoie sur l’arrière quelques prisonniers allemands dont 1

officier.

A 16h40, le chef de Bton reçoit du chef de corps l’ordre d’engager ses Cies

dans une nouvelle attaque générale fixée à 17 heures. Ci joint copie de

l’ordre d’attaque donné par le chef de corps.

« La 88° brigade a pour mission de reprendre aujourd’hui à 17heures

l’attaque des objectifs désignés dans l’ordre d’attaque précédent ;

elle sera appuyée à droite par un mouvement simultané de la 55°DI.

L’attaque sera menée : à droite par 2 Cies du 2° Bton

et 1 Cie du 1° Bton 97° sous les ordres du Commandant

Serain ; à gauche, par 3cies du 1° Bton du 97° sous les

ordres du commandant Bourgau ; Le chef de corps disposera en outre de 2 Cies

du Bton Charles (129°RI)

Zones d’action : 1°) : attaque de droite, de l’Ersatz exclus au

boyau des Uhlans exclus ; 2°) attaque de gauche, du boyau des Ulhans

inclus à la droite du 159°

Les éléments des 3° et 4° Btons 97 constitueront la garnison des

tranchées de départ.

Pour l’exécution de l’attaque, mêmes dispositions que celles prévues dans

l’ordre précédent.

PG 25-9-15 = 16h25

Signé : de Combarieu »

Au reçu de cet ordre, le chef de Bton porte ses unités sur la 1°ligne (6° et 8° Cies et 3° Cie du 1° Bton) et s’installe de sa personne à la spe S5 à 16h55. L’inclémence du temps et l’état déplorable des boyaux gênent singulièrement le mouvement et le placement des unités ; d’autre part on constate qu’à notre droite la liaison est mal établie avec la 55° DI qui doit participer à l’action. De ce fait, l’opération se trouve obligatoirement suspendue et les unités se bornent à occuper dans la mesure du possible, la tranchée de départ et sa parallèle, tandis que la liaison est cherchée et établie sommairement avec la 55° DI.A 20h40, les éléments de la 7° Cie qui se trouvent toujours dans D sont relevés par 3 sections de la 8°Cie et retournent à la P Varoquier. Aucun incident notable dans la nuit.

Dans la matinée l’ordre est donné au chef de Bton

d’appuyer une attaque que la 70°DI à notre gauche, la 55°DI à notre

droite doivent mener sur leurs objectifs respectifs de la veille ; mais le

mouvement de cette dernière, fixé d’abord à 9heures, puis à 11 heures,

enfin à 11h30, ne se prononçant pas, le 2° Bton ne peut agir.

A 15 heures , le chef de corps communique au chf de Bton qu’à

notre gauche le 159°RI , repoussé de B’, va tenter de le reprendre par

surprise et que le 1° Bton tentera lui aussi, un coup de main sur

C’ ; Le chef du 2° Bton prescrit alors au commandant de la 8°

Cie de progresser par la gauche jusqu’en D’ en se liant au

mouvement. L’opération est esquissée, mais l’avance est impossible

(bombardement intense, pertes assez sérieuses).

Vers 18 heures des allemands en nombre se présentent devant nos tranchées pour

se rendre, d’un interrogatoire rapide de certains d’entre eux, il résulte

que D’ ne serait pas occupé ; aussi dès 18h55, l’ordre est il donné

aux 8° et 3° Cies de se porter en avant, en liaison avec le 246°RI.

La 6° passe de la P. Savourey à la tranchée de départ, la P Savourey est

occupée par 1cie du 61 Bton de Chasseurs, mise à la disposition du

chef du 2° Bton.

Le mouvement, commencé de suite, réussit, la 8° Cie se fixe en

avant de D’ et creuse une tranchée à 40 m environ en avant de cette ligne.

La situation est alors la suivante : Le 2° Bton se relie par sa

gauche, au boyau des Uhlans, au 1° Bton 97° par sa droite (un peu

en retrait), au boyau de l’Ersatz à la 55°DI. Le génie creuse un boyau

d’accès vers D’ et la nouvelle tranchée.

A 22 heures, nouvelle progression, quoique légère, de la 8° Cie

qui s’accroche sur le prolongement de C‘’’ vers S, restant en liaison

par la gauche au 1° Bton qui a , lui aussi, un peu progressé, par

la droite avec la 55°DI.

A 6 heures, avis est donné par le chef de corps de

la reprise de l’attaque à 7 Heures ; le chef de Bton prend

toutes dispositions utiles concernant le placement initial de ses unités, sa

liaison avec la 55°DI et s’installe de sa personne en D’ avec un poste téléphonique.

Le bombardement est extrêmement violent et l’attaque, qui n’a pas lieu,

doit être reprise à 14h ; dès 13h20, ordre est donné par le chef du 2°

Bton aux 3° et 8° Cies de progresser sur D’’ en

liaison avec la 55°DI qui fait savoir qu’elle a pu pousser un petit poste

dans le boyau de l’Ersatz. Bientôt à 15h55, la 8° Cie en liaison

à gauche avec le 1° Bton, occupe l boyau du Landsturn ;

certains éléments arrivent même jusqu’aux pentes 0 de 119, sur un talus à

hauteur du boyau nouveau où ils sont arrêtés par des feux de mitrailleuses. A

18 heures, la situation est assise : 8° Cie en grande partie

dans le Landsturn, 6° et 3° Cies dans D’’, 7° dans D’.

La nuit se passe sans incident ni pertes graves.

A 9h50, sur un ordre du chef de corps, la 7° Cie va de D’ s’établir en avant de D’’ sur les pentes 0 de 11ç, au 3°talus, la gauche au boyau de Cobourg, la droite à cheval sur le boyau nouveau. Le chef de Bton s’installe de sa personne en D’’. L’attaque générale se déclenche à 13 heures sur la crête pour les éléments de droite, à 13h20 pour ceux de gauche. A 14h40, le chef du 2° Bton reçoit l’avis que la progression est arrêtée ; aussi prend il l’initiative d’envoyer d’urgence la 7° Cie en renfort au Commandant du groupe chasseurs opérant à gauche. Dès qu’un nouveau Bton de chasseurs (le 57°) arrive lui même en renfort des 2 qui ont participé à l’attaque (60 et 61°), le chef du 2° Bton reprend la 7°Cie.

La situation est inchangée ; violents bombardement par intervalles, A 13h25, le chef de corps appelle à son PC le chef du 2° Bton pour lui donner ses instructions concernant un changement de secteur : le Bton glissant vers la droite, se portera dans la zone de la 55°DI (S du bois des Ecouloirs) ; la 3° Cie sera rendue au 1° Bton et le chef du 2° Bton rappellera à lui la 5° qui a jusque là suivi le sort des unités du 4° Bton. Le 2° Bton est ainsi reconstitué avec ses unités propres. A 19h la mise en place des unités dans le nouveau secteur est achevée, le Commandant du 1° Bton (Commandant Bourgau), donnant le commandement de son Bton au capitaine Bodart, prend le commandement de l’ensemble des troupes de garde.

f) 30 septembre

Un bombardement violent de l’artillerie ennemie est des renseignements fournis par l’aviation ayant donné lieu à craindre à un contre attaque, ordre est donné à la 6° Cie de se porter à la disposition du commandant du 1° Bton en 1°ligne.

e) 1 octobre

A 18h, le 2° Bton va relever en 1°ligne

le 1° Bton ; à 19h20, ce mouvement de relève est terminé, la

nuit est occupée à déterminer la situation du front des différentes unités

de 1°ligne ; le dispositif est le suivant :

6° Cie dans la tranchée de la Landwerke jusqu’à F’’’

La 7° et la 8° Cies dans la tranchée des Walkyries.

La 5° Cie en deuxième ligne.

Les pionniers du Régiment travaillent durant la nuit à un boyau d’accès à

la première ligne.

A 3 heures, le chef du 2° Bton reçoit

l’ordre du commandant des troupes de garde d’enlever en face de F’’’

un petit redan triangulaire de la ligne allemande, dont la pointe s’oriente

vers F’’’ et dont la base est constituée par une partie du chemin creux n°6.

Le commandant de la 8° Cie est chargé de l’exécution de l’opération.

A 6h30, celui ci signale qu’il n’a pu aboutir, la progression des éléments

d’attaque ayant été éventée de loin du fait du choix d’une heure trop

tardive . A 8h le chef de Bton de F’’’ et, de concert avec un

officier de la 6° Cie, prépare le plan d’un coup de main pour la

nuit.

La journée se passe sans autre incident qu’un très violent bombardement

entre 15h30 et 17h. A 19h l’opération projetée le matin est tentée et réussit.

Elle aboutit à l’enlèvement d’un petit poste, à l’occupation et ç

l’organisation d’un boyau de 60m environ mettant nos lignes en contact très

proche avec les lignes adverses.

La relève, a 20h30 arrêt les progrès de l’opération . le 2° Bton

du 97° cède alors la place à 1 Bton du 159RI et gagne le

cantonnement de Frevillers où il arrive le 3 octobre à 5h

4° Historique du 1° Bton du 97° primitivement réserve de division

Le 1° Bton, de garde dans le Ss secteur

du Cabaret Rouge, est relevé dans la nuit du 24 au 25 et prend possession de

son emplacement de combat : La 1° Cie en W2.

La 2° dans le P de Carency

Les 3° et 4° Cies au point G

Le 25 à 3 heures, ce mouvement est terminé. A partie de 11h30, le Bton

est mis à la disposition du Colonel Commandant la 88° Brigade

Celui ci envoie à 16h25 l’ordre à son chef de porter ses unités à hauteur

de la P. Savourey à la disposition du colonel comandant le 97°RI ; ce

mouvement est en voie d’exécution au moment où le commandant du 1° Bton

reçoit ordre d’attaque pour 17 heures. Les Cies n’ayant pas matériellement

pas le temps de se placer dans les parallèles de départ, l’attaque n’a pas

lieu et se trouve reportée à 20 heures.

A l’heure fixée, la 1° Cie débouche de la parallèle de départ,

mais est de suite arrêté par un violent tir de barrage

Le 1° Bton reçoit du chef de corps

l’ordre de suivre le mouvement du 159°RI qui doit attaquer l’îlot S de

Souchez à 3h ; ce mouvement n’a pas lieu. A 12h15 il reçoit l’ordre

de le tenir en liaison étroite avec le 159°RI, d’être prêt à intervenir

en cas de retraite de l’ennemi, de couvrir dans tous les cas le flanc droit du

159°RI.

A 16h30 arrive un ordre d’attaque du chef de corps pour 18h : au départ

de notre 1°vague, les Allemands se rendent, au nombre de 150 environ.

A 18h15 le Colonel Commandant le 97 donne qu chef du 1° Bton

l’ordre d’occuper la tranchée C’ et de marcher de l’avant dans la

direction de 119. Aussitôt, le Bton se porte en avant (avec 3 de ses

unités propres et la 1° Cie de chasseurs).

A 20h, après progression, la situation est la suivante : 4° Cie

dans C’’ et C ‘’’ (avec une section dans D’’) Cie

de chasseurs dans le boyau Uhlans et B’’ Sud ; 1° et 2° Cies

dans B’’

Dès 5h30, le 10 Bton se lie à un mouvement du 159°, qui marche la gauche en tête, la progression toutefois est vite arrêtée par un violent bombardement. A 14h, le Bton marche sur la tranchée de Lemberg, occupe d’abord la tranchée de Landsturn ; mais à partir de là, la progression est extrêmement dangereuse, des mitrailleuses ennemies placées au S enfilant le ravin des Ecouloirs. A 16H, le dispositif est le suivant : 1° Cie derrière le talus à l’ouest du chemin creux, ayant à sa droite 2 autres Cies du même Bton ; l’autre Cie (bientôt renforcée d’une nouvelle Cie de chasseurs) est envoyée pour passer par l’ouest vers le boyau de Cobourg. A 20h, ces deux Cies occupent l’ouest du boyau amorcé, en liaison à gauche avec le 60° chasseurs.

Le Bton occupe la tranchée de Landsturn, en liaison à gauche avec le 269° RI, à droite avec le 2° Bton du 97°

Le Bton va occuper la tranchée des Walkyries 3 Cies en ligne, une en renfort, la liaison est assurée à gauche avec le 57° chasseurs, à droite avec le 289°RI

Situation inchangée.

La 77° DI a pour mission d’intervenir si la 70°Division

à sa gauche peut s’emparer de la tranchée de Brême ; le 1° Bton

se tient prêt à partir à l’attaque de la tranchée de Lemberg par vagues

successives ; cette attaque n’a pas lieu, la 70 Division n’ayant pu

prendre la tranchée de Brême.

A 19h, le 1° Bton est relevé de la 1°ligne par le 2° Bton

et vient se placer en 2°ligne au bois des Ecouloirs. Tout se passe alors pour

lui sans incident jusqu’à sa relève le 2 octobre au soir, par le 159° RI Le

1° Bton gagne lors le cantonnement de Frevillers où il arrive le 3

à 5h30.

Nota :

En même temps que les 1° et 2° Btons, sont relevés aussi dans

la nuit du 2 au 3 par le 159°RI, le personnel téléphoniste, le groupe des

pionniers de corps. Le personnel du service d santé. Le 3 octobre dès 7h, le Régiment

est au complet à Frevillers.

Malgré une préparation d’artillerie expressément

violente, par suite de la configuration spéciale du terrain de la lutte, les

troupes d’assaut furent, dès leur sortie des tranchées, soumises non

seulement au tri de barrage prévu, mais encore à un feu de mousqueterie et de

mitrailleuses très violent, dont le résultat fut de ne permettre qu’une

avance insignifiante au Bton de droite et d’arrêter toute

progression du Bton de gauche.

L’objectif assigné, la crête 119, était séparé de nos parallèles de départ

par un ravin profond et marécageux, Les Ecouloirs, dont les deux débouchés

(Souchez au N – Bois des Ecouloirs et tête du ravin au S) étaient fortement

tenues par des mitrailleuses. Aussi, dès qu ‘elles se présentèrent sur

les pentes descendantes (O) du ravin, les Cies d’attaque furent

prises à droite et à gauche par le feu des ces mitrailleuses, subirent des

pertes et ne purent avancer. La marche en avant ne fut réellement reprise que

lorsque les troupes voisines occupèrent successivement les abords de Souchez et

la tête du ravin des Ecouloirs. La progression sur les pentes de 119 pendant

les journées des 27-28-29 septembre se fit lentement, mais en concordance avec

les unités voisines, et fut de ce fait autrement plus facile et moins meurtrière

que la traversée du ravin.

on peut, à la suite des combats du 25/9 au 2/10 faire différentes remarques

dont ci après les principales :

1 : Le bombardement intense de notre artillerie a bouleversé les tranchées allemandes qui se trouvaient en face de nous, mais laissa à peu près intact les abris ennemis installés dans la tranchée de Cologne ; aussi fut il possible aux défenseurs de garnir à nouveau partiellement les tranchées et d’arrêter notre marche par son feu.

2 : Dans un assaut tel que celui du 25/9, un des facteurs du succès est le synchronisme le plus complet dans le départ des troupes y prenant part. or, il n’en fut pas ainsi le 25/9 : l’unité placée à droite du 97°RI avait une heure retardant d’au moins 20 minutes sur l’heure officielle du 97°. L’ennemi put donc concentrer son feu sur les troupes qui se montrèrent les premières et arrêter leur mouvement.

3 : Quand au cours des opérations une attaque doit être à nouveau montée, le temps nécessaire à l’organiser est forcement très long et celui qui l’ordonne ne peut compter sur une exécution immédiate ; il faut souvent des heures entières à un Bton qui doit circuler à travers un terrain ravagé, des boyaux bouleversés et encombrés de cadavres et de blessés, pour aller se placer face à son objectif.

4 : On peut se demander si un tir d’efficacité de l’artillerie, prolongé et violent, précédent immédiatement l’attaque (comme le 9 mai) n’aurait pas obtenu un résultat meilleur ; l’assaillant aurait pu profiter de la surprise et de l’aboutissement de l’ennemi pour arriver d’un bond au pied de la pente 119.

Pertes subies par le corps durant les opérations du 25/9 au 2/10 1915

|

|

Tués |

Blesses |

Disparus |

|

Officiers |

5 |

13 |

1 |

|

Troupes |

135 |

383 |

290 |

Le 5 octobre Le Lieutenant Colonel de Combarieu Commandant le 97°RI

|

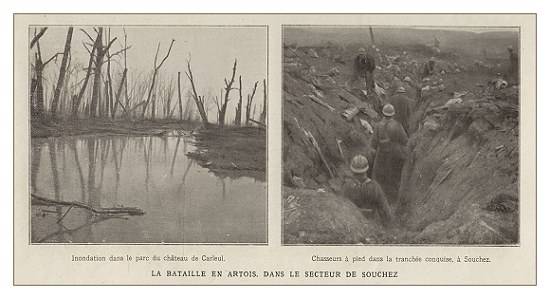

de

la Revue 'L'Illustration'

no. 3788 de 9 octobre 1915

Prise

de Souchez

La

Configuration Générale du Terrain

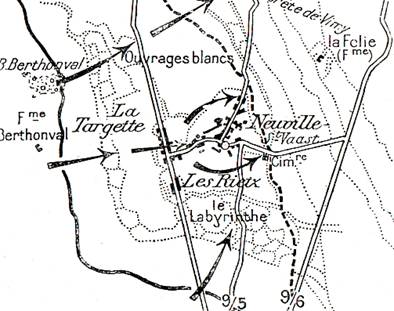

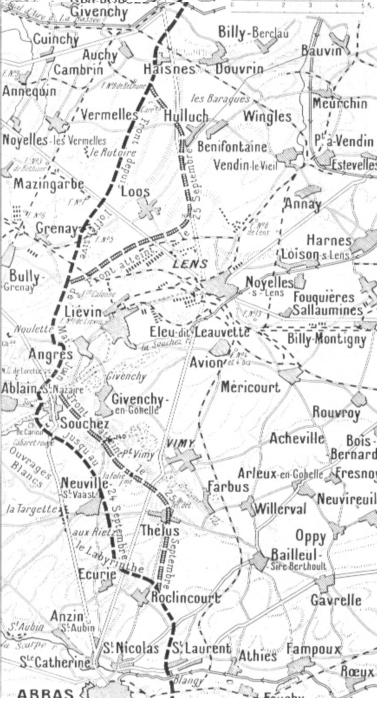

Quand on suit

la route nationale d'Arras à Béthune, la première localité que l'on

rencontre est la Targette, déjà célèbre par les combats qui s'y livrèrent

au mois de mai; puis la route file droit vers le Nord et descend, entre

deux rangs de peupliers clairsemés, vers un vallon où se cache un

village parmi de hautes futaies. Avant d'arriver aux maisons, la route

fait un coude à droite, à la hauteur d'un bâtiment isolé entouré

d'un jardin. C'est le « Cabaret Rouge »; puis, le coude franchi, on

laisse à gauche le cimetière; 100 mètres plus loin, on atteint la

première maison Sud de Souchez.

Le village est dans un fond. A droite monte une pente douce; on y voit des champs coupés de quelques haies, des remblais qui forment comme de petites terrasses. Sur cette crête se profilent à gauche quelques boqueteaux: c'est la pointe Sud du bois de Givenchy. Puis la ligne de faîte s'élève, se poursuit, piquetée de quelques rares arbres jusqu'à la masse sombre du bois de la Folie. Cette ligne de faîte s'élève ainsi de la cote 119, à l'Est de Souchez, jusqu'à la cote 140, au Sud. Derrière cette crête, c'est la plaine qui descend vers Douai.

A gauche de Souchez, deux vallons qui débouchent tous deux sur Souchez: le vallon du Carency et le vallon de la Saint-Nazaire, où coulent deux ruisseaux qui vont former la Souchez, qui passe à Lens. Des hauteurs dominent ces deux vallons: au Nord Notre-Dame-de-Lorette, au centre l'Eperon du Mou-lin-Topart qui descend sur Ablain-Saint-Nazaire au Nord, et Carency au Sud. Une voie unique, la ligne du chemin de fer économique du Nord, de Frevent à Lens, suit le vallon du Carency, longe le bois du même nom et vient s'arrêter à la station d'Ablain-Souchez, au coin Ouest du parc du château de Carleul; de là, elle continue sur Souchez, Givenchy, Liévin et enfin Lens. Telle est la configuration générale du terrain sur lequel se livrent, depuis le mois de mai, d'incessants combats, que vient de couronner la prise de Souchez et l'assaut de nos troupes vers les hauteurs 119 et 140. l'Organisation Défensive Allemande Quand, en mai, les officiers et soldats allemands faits prisonniers à Carency avouaient avoir reçu un ordre impérial de tenir jusqu'au dernier, ce qui n'empêcha pas plus d'un millier d'entre eux, y compris un colonel et le commandant d'un bataillon de chasseurs, de se rendre, ils confirmaient les intentions, d'ailleurs évidentes, du commandement allemand. Il fallait barrer aux Français la route de la plaine de Douai, les tenir en arrière des derniers contreforts du plateau d'Artois. En mai, il s'agissait d'empêcher les Français de prendre pied sur les sommets de Notre-Dame-de-Lorette et du Moulin-Topart. Des milliers et des milliers d'Allemands se sont faits massacrer dans ce but. Nous nous sommes pourtant rendus maîtres des hauteurs que les Allemands jugeaient d'une importance capitale et nous les avons délogés de Carency et d'Ablain-Saint-Nazaire. Il restait une étape à franchir, celle du vallon de Souchez, pour atteindre la dernière crête qui domine tout le pays à l'Est et après laquelle le terrain est plat. Cela a été l'œuvre de ces derniers jours. Souchez et son bastion avancé, le château de Carleul, étaient organisés de façon formidable. En faisant des travaux de dérivation des eaux du ruisseau de Carency, les Allemands avaient transformé au Sud-Ouest le terrain marécageux de ce fond de vallée en un marais pour ainsi dire infranchissable.

D'autre part, les batteries allemandes installées à Angres prenaient, au Nord, le vallon en enfilade; derrière la crête de 119 à 140, crête garnie de tranchées reliées par un réseau de boyaux avec les lignes creusées sur le versant Ouest, face à Carency, de nombreuses batteries contre-battaient les nôtres dans la région,Notre- Dame-de-Lorette, Ablain-Saint-Nazaire et Carency; enfin, au Nord-Ouest de Souchez, les tranchées allemandes s'accrochaient encore sur la pente de Notre- Dame-de-Lorette. On sait avec quelle obstination les Allemands avaient cherché depuis des mois à enrayer la plus petite avance française dans la direction de Souchez. Le Cabaret Rouge a plusieurs fois changé de mains et le cimetière le Souchez a vu plus de morts s'effondrer sur ses tombes bouleversées que ce modeste cimetière campagnard n'en abritait dans leur dernier sommeil. l'Attaque du 25 Septembre L'attaque du 25 septembre, sur Souchez, devait vaincre ces obstacles accumulés. La préparation d'artillerie, qui dura cinq jours, fut réglée avec tant de soin que des déserteurs allemands, avant même qu'elle fût terminée, commencèrent à se rendre dans nos lignes, déclarant qu' « ils en avaient assez ». Quand, le 25 septembre, à midi, l'attaque d'infanterie se déclancha, nos hommes, d'un seul bond, atteignirent l'objectif qui leur avait été désigné, à savoir le château et le parc de Carleul et l'îlot Sud de Souchez. Pendant ce temps, d'autres contingents enlevaient d'assaut le cimetière de Souchez, et se portaient sur les premières pentes de la cote 119. A gauche, nos forces, descendant les premières pentes de Notre-Dame-de-Lorette, se lançaient vers le bois en Hache, dont elles atteignaient la lisière Ouest vingt minutes aprè3 le déclan- chement de l'attaque. Les Allemands tentent alors, par des rafales d'obus asphyxiants, de shrapnels, de mitrailleuses, d'arrêter cette avance. Les batteries d'Angres, de Liévin, de Gi-venchy tirent sans discontinuer. Notre attaque se ralentit sous ce déluge de fer, mais la progression continue. En cette fin de septembre, la nuit vient déjà vite. Toute la journée, une pluie fine, pénétrante, n'a cessé de tomber; les chemins sont glissants; les boyaux, dans ce fond de vallon, sont à peine praticables. Malgré l'obscurité, les difficultés du terrain, on pousse jusqu'au ruisseau de Souchez; au matin, on tient la moitié du village. L'attaque de droite, arrêtée par des feux de mitrailleuses, n'a pu se maintenir au cimetière. Le commandant décide de traverser Souchez de front pour se porter sur 119. De cette façon, on débordera le reste de Souchez à l'Est, pendant qu'au Nord le corps qui a mordu dans le bois en Hache continuera sa progression. Cette manœuvre décide de la journée; Les Allemands, menacés d'être coupés dans Souchez, abandonnent la place, et ceux qui ont repris le cimetière, sur le point d'être eux aussi tournés, regagnent par leurs boyaux la deuxième ligne sur les pentes de la cote 119. Souchez est entre nos mains. En ces deux jours, 1.378 prisonniers, dont un nombre assez important d'officiers, ont été dirigés sur l'arrière. Dans le lot, il y avait un enfant de quatorze ans et demi! Les Allemands s'attendaient à notre attaque. Leurs compagnies étaient à effectif renforcé avec un nombre assez élevé d'officiers à leur tête. Cela n'a pas empêché l'élan de nos troupes d'emporter la position qui, comme Carency, comme Ablain- Saint-Nazaire, devait, d'ordre impérial, être tenue coûte que coûte. Souchez tombée, on se trouvait au pied des hauteurs 119 et 140, dont l'assaut allait être tenté. |

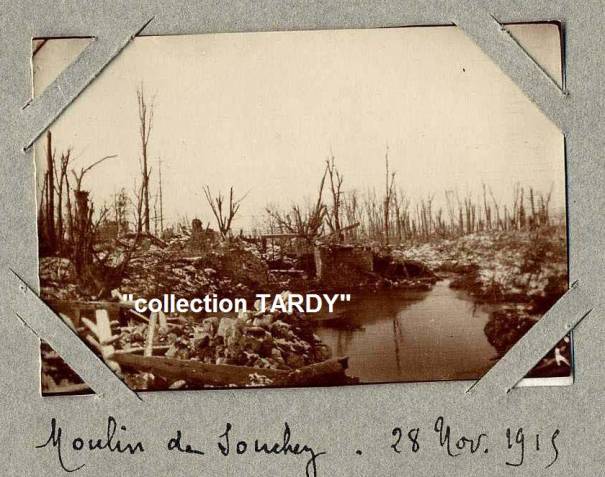

Le château de Carleul, dont il a été si souvent question, est également détruit.

|

http://www.bataille-de-verdun.fr

Sur la rive droite, du 14 au 16 mars, les

allemands attaquent le secteur de Vaux (village, étang et fort), mais

n’engagent que des faibles effectifs qui sont à chaque fois refoulés. |

|

|

14 mars 1916

Quartier Bévaux Verdun.

Embarquement du corps en auto selon les indications données la veille ; débarquement

à Regret (sortie O de Verdun) à partir de 11 heures.

Revu au débarquement note de 77°DI : « les éléments de la brigade

Aubert débarqués à Regret iront cantonner à la caserne Bévaux.

Itinéraire : route de Verdun – chemin 2 traits pressant immédiatement

au S. du mot Porte Neuve – pont de la cote 204 – Casernes.

Installation du régiment au q. Bévaux, organisation du service

|

Carnets de guerre de pierre Pasquier (caporal au 97° Régiment d’infanterie Alpine) |

|

P79: (le 15 mars 1916) Le soir on voit des immenses lueurs rouges. Ce sont dit on des projecteurs. Le régiment doit monter le même soir aux tranchées. C’est une façon de dire car il n’y a pas de tranchées paraît il. Pourquoi ? L’avenir nous l’apprendre peut être. |

15 mars 1916

Quartier Bevaux.

Recu note de 88 Bi précisant qu’une reconnaissance pretentaine de la zone

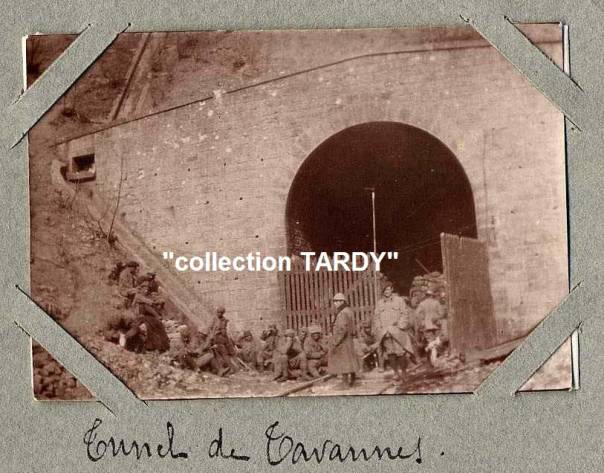

arrière du secteur (région tunnel – fort de Tavannes) soit faite dans la

journée par les adjudants-majors _ Le colonel prescrit de suite la

reconnaissance demandée

16 mars 1916

Quartier Bévaux Verdun.

Reçu note 406B du 88BI, 12h15 sur une reconnaissance immédiate du secteur à

faire.

La même note affecte à la 88BI le s/secteur de gauche de la division. Le 97 étant

appelé à prendre le service en première ligne, le colonel repartit ainsi le

service entre les bataillons : 1°, 2° et 4° Btions (+2Cie

du 3°) en première ligne.

Revu à 17h ordre général d’opérations n°20 de la 43°DI comportant pour

la nuit du 16 au 17 relève de la 43°DI par la 77DI dans le secteur de Vaux

devant Damloup.

Cf. dossier opérations ordres de détails donnés par le colonel au sujet de

l’exécution de cette relève.

La relève s’effectue dans des circonstances particulièrement difficiles, au

pris de pertes assez sérieuses, étant donnés les violents tirs de barrage

faits sans interruption par l’artillerie ennemie durant la nuit 16/17

17 Mars 1916

PC88

Cf. carte Douaumont

Groupe des canevas de tir

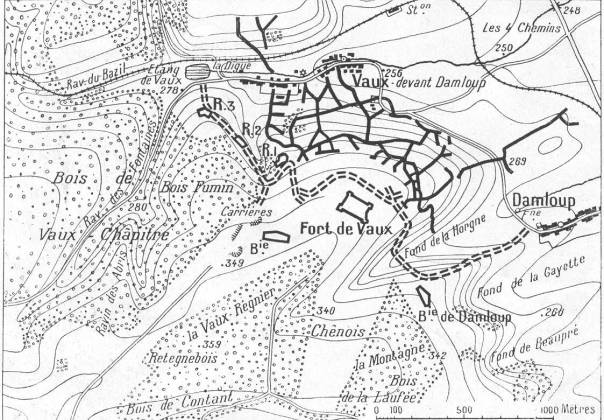

Le sous secteur de la 88 brigade est divisée de la façon suivante :

S/secteur A, de la limite avec la 93°brigade (cf. carte Douaumont) jusqu’ au

village de Vaux inclus, direction générale : Nord-Sud. Front tenu par 1

Btion (Laroque).

S/secteur B, du ruisseau inclus jusqu’à 200m environ à l’ouest du saillant

I ; direction générale : Nord-Sud et Est-Ouest. Front tenu par 1 Btion

(Sérain).

S/secteur C, de la limite ouest du s/secteur A jusqu’au fond du ravin situé

à 250 m environ au NO de l’étang de Vaux . Direction Générale : Est

–0uest – Front tenu par 1 Btion (Dunoyer) et 2 compagnies du 3°

Btion (Breboin) en soutien, l’une aux environs de l’étang (talus

de la voie ferrée), l’autre sur la croupe au Sud-Ouest de l’étang

(1) pour les opérations devant Verdun, comme pour les précédentes, le journal de marche ne contient que le sommaire des opérations et renvoie à un dossier complémentaire (d.o) comprenant tous les ordres reçus et donnés, ainsi que les renseignements, recueillis au jour le jour.

2 compagnies en réserve (du Btion Breboin) dans

les abris du ravin du bois de Vaux-Chapitre.

Dès le matin, malgré la difficulté des communications en plein jour, des

renseignements arrivent de chaque s/secteur (cd dossier des opérations,

enveloppe du 27 mars le compte rendu détaillé de chaque s/secteur).

Reçu à 15 heures note 88BI du 17 à 14h dur l’organisation du secteur de la

88 BI que doivent réaliser les troupes de garde (cd D.O.)

Reçu à la même heure ordre d’opérations n°21 de la 43 DI en date du 17/3

(cd D.O.) prescrivant l’exécution d’une attaque sur le village de Vaux dans

le but de dégager les abords du fort de Vaux

Reçu à 20h00 ordre complémentaire 970/3 de 43DI donnant des instructions

particulières sur l’attaque, en fixant la date au 19 mars à 4h30

Reçu à 22h30 ordre 410A de 88 BI, en exécution de celui de la 43 DI au sujet

de l’attaque projetée au village de Vaux (cd D.O.)

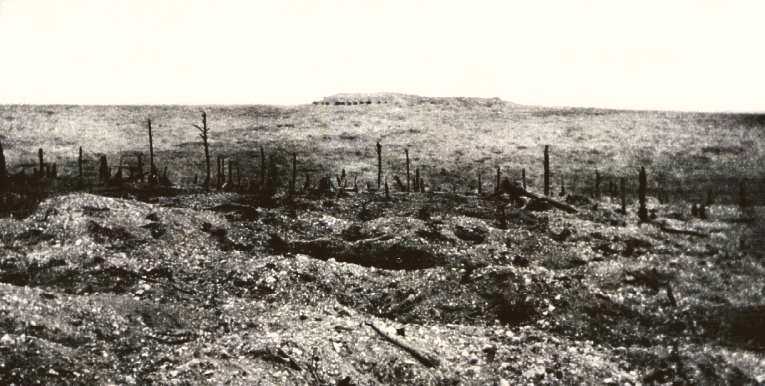

L'étang de Vaux(4 mars 1917) Frémont-lorraines

État d'un boyau conduisant au fort (L'illustration)

18 mars 1916

PC Cf carte Douaumont

Reçu entre 2 et 4 heures comptes rendus des chefs de sous

secteurs sur les évènements de la journée du 17 mars (cf. enveloppe 18mars)

Les officiers du 17°BCP sont allés pendant la nuit du 17/18 reconnaître les

emplacements des Cies d’attaque, conformément à l’ordre 88 BI n°410

A (cf. 17/3), dans les s/secteurs A et B.

Reçu à 12 heures une note de 88 BI 88 BI au sujet de la mise en place des unités

d’attaque et de l’exécution de celle ci.

Reçu à 14h45 note 409A de apportant directives au nombre des unités

d’attaque et précisions sur les objectifs à atteindre.

Reçu à 20 heures renseignement du commandant Laroque (s/secteur A) sur la préparation

de l’attaque (cf. enveloppe 18 mars) cf. même enveloppe ordre d’attaque

donné par Comdt Laroque

19 mars 1916

PC 88 Cf. carte Douaumont

A 0h20, le commandant Laroque rend compte de la mise en

place des unités d’attaque mises à sa disposition (2 Cies 17°BCP).

A 4h30, exécution de l’attaque conformément aux ordres précédents.

Premier compte rendu du s/secteur A parvient au colonel à 9 heures :

l’attaque a été arrêté par les défense ennemies non démolies par le tir

de préparation de l’artillerie

‘ cf. enveloppe 19 mars).

Reçu ordre 88 B1 de 16h au sujet de la relève du Btion Laroque dans

la nuit du 19/20 par les 2 Cies 27 BCP ayant fait l’attaque du

matin et 1 Cie Bretin, sous le commandement du Comdt

Brebion (cf. d.o).

A 22h30, le commandant Brebion fait savoir du PC A que la relève est en bonne

voie d’exécution (cf. enveloppe)

|

http://www.bataille-de-verdun.fr

Semaine du 20 au 26 mars :

Tandis que les Allemands portent leurs efforts sur le secteur ouest de la rive gauche, la rive droite connaît, pendant cette 5°semaine de bataille, une relative accalmie. Peu active, l’infanterie ne mène que de rares attaques (le 22, contre la redoute de Douaumont) qui sont toujours repoussés. L’artillerie francaise à présent répond coup pour coup à l’artillerie Allemande. |

20 Mars 1916

PC 88 cf. carte Douaumont

cf. enveloppe 20 mars comptes rendus des chefs de Btion

sur la situation tactique en 1° ligne

A 10 heures le colonel 97 donne l’ordre de relève du Btion Prat

(s/secteur B) par le 57° BCP dans la nuit du 20 au 21 cf. D.O.

La relève, commencé dans la nuit, est terminé à 8h30

Reçu à 21h note n°18 du 20/3 à 15h de 77 DI sur nécessité de faire exécuter

des feux de mitrailleuses sur l’ennemi aperçu au pied du glacis de Vaux

21 Mars 1916

PC 88 cf. carte Douaumont

cf. enveloppe

20 mars comptes rendus des chefs de sous secteurs sur la situation tactique en

première ligne.

Recu à 20h30 (cf.d.o.) ordre 418 A de 88 BI prescrivant relève dans la nuit du

22/23 du groupe Brebion par le 60°BCP dans le s/secteur A.

22 Mars 1916

Tunnel de Tavannes.

23 24 25

Le colonel du 97, remplacé au PC88 dans le commandement du

secteur par le colonel commandant la 88 Bde descend momentanément au

tunnel de Tavannes, où il passe les journées des 22, 23, 24 et 25 mars. Il met

à profil ce repos relatif pour se faire renseigner sur les effectifs du régiment

et commence le travail de propositions de récompenses

Reçu entre temps :

Le 23 à 23h note 426A de 88° BI sur mouvement de relève dans la nuit du

24 au 25 : le Btion Laroque doit monter de Verdun pour relever

dans le s/secteur le 60°BCP.

Le 23 à la même heure une note de 88° BI donnant des directives générales