en passant par le Moulin

| 1557 (E DÉPÔT 30/51) | 1734 (C1027) | 1778-1781 (carte Cassini) | 1787 (E DÉPÔT 30/51) | Cadastre 1809 | Statistique générale du Gard de 1838 |

Séance du 14 avril 1850 (**) |

Maurice Milhaud 1930 | |||||||

| salmées | % | salmées |

ha |

% |

salmées | % | ha | % | ha | % | ha | % | ||

| Vigne | 89 | 3% | 1300 | 49% | 807 | 31% | 1253 | 47% | 1300 | 56% | 1207 | 33% | ||

| Terre labourables | 1430 | 55% | 1166 (par différence) | 44% | 1230 | 47% | 735 | 28% | 700 | 30% | 1185 | 44% | ||

| Bois et forets(Garrigues) | 1075 (~679 ha) | 41% | 620 (~391 ha) | 200 ha | 8% | 560 (~353 ha) [579(*)] | 22% | 386 ha | 14% | 300 ha | 13% | 282 ha | 15 ha | 1% |

| Divers | 3 | 0% | ? | 1 | 0% | 259 | 10% | |||||||

| 2597 (~ 1641 ha) | 100% | 2666 ha | 100% | 2597 (~ 1641 ha) | 100% | 2665 ha | 2301 ha | 100% | 2666 ha | 100% | ||||

(*) Délibération 22 Juin 1788 arpentement des garrigues par des

experts

(**) in Lou Papet n°18

Le blé est la préoccupation majeure car on a peur d'en manquer. Comme le rendement est faible, il faut de grande surface. Chaque cultivateur songe d'abord à se procurer les grains nécessaires à son existence et si il le peut, à vendre l'excèdent. C'est donc la culture la plus généralisée.

Haut Languedoc : vallons argilo-calcaires = c'est le grenier naturel

Bas Languedoc : plaines trop sèches & plateaux rocailleux = peu favorable

Pour le diocèse de Nîmes, l'espace le plus favorable est la vallée du Vistre. La vigne est présente que dans les fonds médiocres

Toutefois, par sa superficie, le diocèse de Nîmes se situe dan les premiers diocèse par la surface semée en grains : 25000 ha de blé, 9000 ha de méteil & seigle.

Les grains se repartissent en blé (73% des gains pour le diocèse de Nîmes) (moussoles, blé blanc, tremezou, touzelle(*), ...). Si le terrain est plus pauvre, on passe au méteil (3 parts de seigle pour une part de blé). Dans une proportion faible, de l'orge(**), de l'avoine, du petit millet (mil) et du gros millet (maïs (= blé de Turquie) introduit au 15 et 16°, très productif mais avec l'inconvénient d'appauvrir rapidement les sols.

Assolement est biennal (jachère d'un an) mais si le sol est pauvre on peut rencontrer le système suivant : 2 ou 3 récoltes puis on laisse reposer pendant 6 ou 7 ans. Un autre système consiste en une rotation (assolement triennal) : blé, maïs ou orge ou avoine puis enfin jachère.

La fumure provient des écuries et des basses-cours. Mais cette fumure qui dépendait du nombre d'animaux était insuffisante. Pour compenser (d'après l'intendant Ballainvilliers), on recueillait les balayures des éviers, les cendres et en particulier celles des genets et bruyères, et surtout dans la région de Nîmes, des végétaux (branches de buis) mis à pourrir dans des fosses, le tout traités pendant une année. Suivant un usage qui devait persister encore longtemps, le tas de fumier était disposé dans un trou aux abords de la maison, pour recevoir par exemple, l'eau des toits. Le purin s'écoulait parfois le long des fossés.

Touzelle (touselle) ou blé meunier 'Apt : un blé tendre (= froment) se plait dans le Gard, productivité faible (1 pour 3,5 pour les blés récents), le must des blés pour les habitants de la Roque sur Cèze au 18° (Frach-Descazaux 2011). Orge (cf espèce d'orge appelée poumole ou paumelle à la Roque sur Cèze au 18° (Frach-Descazaux 2011)) |

Plutôt des outils arriérés :

Dans la plaine de Beaucaire (terre riche mais matériel peu efficace), on procède jusqu'à 8 labours. Mais ailleurs souvent seulement 2 labours avant d'ensemencer. Les labours peuvent se faire avec des boeufs, mais le plus souvent avec des chevaux. Parfois plutôt que le labour, on se contente de renverser la terre en grosses mottes.

Impérativement après les pluies d'automne et avant Noël et de façon plus "épaisse" que maintenant soit pour le Bas Languedoc 108 seterés de blé pour 108 seterés de terre (= 345 litres/ha)

Commence autour du 20 juin à la faucille (donc sans l'usage de la faux).

Le fléau ne sert que pour des petites quantités. Le grain est foulé sur l'aire, aux pieds des chevaux ou des mules.

24 juillet 1787. Des femmes sans bas et quelques-unes sans chaussures ; mais si leurs pieds sont pauvrement chaussés, elles ont la superbe consolation de marcher sur de magnifiques chaussées ; la nouvelle route a une largeur de 50 pied sans compte 50 autres creusés ou détruits sur les cotes pour la faire. La vendange elle-même ne peut présenter un spectacle d'activité et d'animation comme celui du dépiquage du blé, auquel tous les bourgs et villages du Languedoc sont maintenant occupés. Tout le blé est mis en tas autour d'une aire, où un grand nombre de mules et de chevaux trottent en cercle : une femme tient les rênes, une autre, ou bien une jeune fille, ou deux poussent avec des fouets ; les hommes alimentent et nettoient l'aire ; d'autres lancent le blé en l'air pour que le vent rejette la paille. Tous s'y emploient et avec un tel air de gaîté qu'ils semblent se réjouir autant de leur travail que le maître lui-même de ses grands amas de blé. la scène est extraordinairement animée et joyeuse. Souvent, je m'arrêtais et descendais pour voir leur méthode ; on me traitait toujours très civilement et on accueillait fort bien les voeux que je formais pour que le prix fut bon pour le cultivateur, mais pas au point de nuire aux pauvres. Cette méthode, qui dispense entièrement d'avoir des granges, dépend absolument du climat [...]

entre Narbonne et Béziers : Arthur Young, Journal de voyages, ed. Taillandier

Le rendement est estimé pour le diocèse de Nîmes à 4 pour le blé et 5,8 pour le seigle.

L'année commune (Ballainvilliers) est celle où il n'y a pas d'accident : c'est une "bonne année". Mais on rencontre de grandes variations.

La province vivait sur ses grains. A la campagne on se satisfait des menus grains (seigle), par contre les possédants et les villes consommaient du froment. La consommation par tete est estimée à 4 quintaux par an. Si on prend en compte la production et le nombre d'habitants on peut conclure :

Pour la région de Nîmes pour laquelle on ne dispose pas de chiffre, on est probablement en déficit. Pour Beaucaire, la production est de 14000 salmées avec un deficit de 8000 salmées.

| Administration départementale 1791 : adresse du

24novembre (Rouvière 1887 II, p.49)

[...] nous avons eu une récolte moyenne et, à cet égard, notre situation est entièrement semblable à celle des années ordinaires. Mais je dois vous observer que les productions de ces contrées ne suffisent pas à la nourriture des habitans que qu'on n'y recueille guère qu'un tiers du blé qu'on y consomme. Nos approvisionnement se font toujours dans le haut Languedoc, par le canal qui se prolonge jusqu'à Lunel et dans la Bourgogne [...) |

Pélaquier 1999 pour 1673-1799 Mouvement du prix du blé (E Pelaquier p 37

p 59 + fig 3, 30 31) à comparer avec salaires

avec les p 61-57

A Young : le 9 janvier 1789, le prix du pain atteint 3 sous la livre à Paris.

Les travailleurs agricoles, à considérer comme des journaliers, sont en nombre insuffisant. On fait souvent appel à des "montagnards" (Gévaudan, Auvergne, etc ...).

Salaire moyen sur le diocèse de Nîmes-Beaucaire (stable de 1737 à 1780 puis légère augmentation entre 1780-1789): 26 sols (20 en janvier, 24 au printemps et 30 pour les vendanges) avec une journée finie à 4h du soir. Pour les femmes c'est plutôt 9 à 10 sols.

Sur le 18° l'augmentation des salaires est estimée à mois de 50% alors que le prix du blé est multiplié par 2,3 (Pelaquier 1999)

A completer

https://amisduvieuxdonzere.com/docs/Revues/RD_37_11!Le_moulin_de_Beauvert.pdf

La farine se conservait très mal et où les gens devaient porter leur grain à moudre tous les trois ou quatre jours, l’incendie du moulin ou même un grand coup de masse donné sur les meules pour en briser la pierre, suffisaient à affamer toute la population.

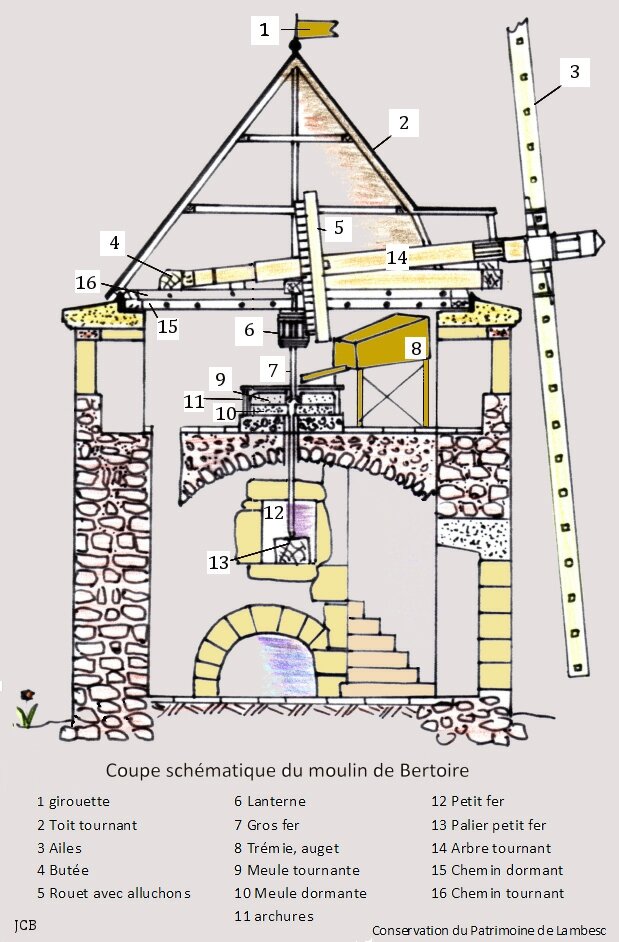

La « façade » du moulin est orientée vers l’est, à savoir du côté où les ailes ne tournaient jamais

Au sommet du mur, une fenêtre s’ouvre à la verticale de la porte ; haute de 50 cm et large d’autant, encadrée de pierres de taille, elle servait à éclairer la chambre de mouture, à permettre au meunier de surveiller la course de ses ailes et aussi à hisser les sacs de grains à l’intérieur du moulin, comme en atteste la forte usure de l’appui, que la corde du monte-sac a provoquée

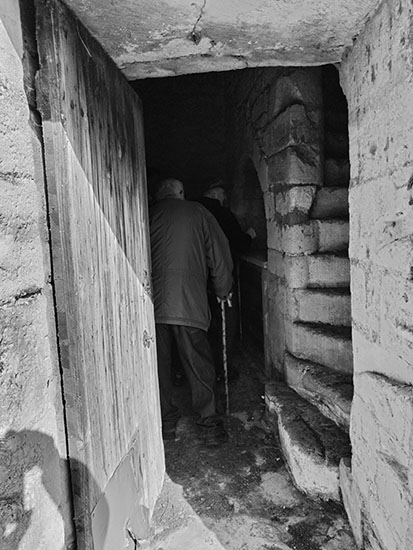

Une fois la porte franchie, le moulin n’avait à l’origine qu’un sol de terre battue, qui fut remplacé probablement lors des travaux du début du XIX e siècle, par un épais sol en béton de chaux, conforté par un arc de soutènement à plat prenant appui sur les piédroits intérieurs de la porte. Ce premier niveau du moulin faisait office d’habitat occasionnel et surtout de remise pour les sacs de grains et de farine ; il accueillait au XVII e siècle un grand coffre de bois dans lequel le meunier versait les droits de mouture payés par les clients.

On accédait au second niveau primitivement par un escalier de bois prenant à gauche de la porte

l’escalier de bois fut remplacé par des marches de pierre disposées à droite de la porte et prenant appui sur un mur d’échiffre et sur un arc dont seules demeurent les premières assises. Le support des meules fut également changé à l’occasion de ces travaux, les poutres étant non plus encastrées dans le mur nord mais portées par le mur de la cage d’escalier. L’étage du moulin comportait un plancher de bois qui a disparu. Celui-ci reposait sur une corniche formée par un retrait du mur intérieur. A l’étage se trouvait un couple de meules de 1,54 m de diamètre, dont les morceaux brisés ont montré qu’elles avaient été achetées au fil du temps auprès de plusieurs carrières différentes (conglomérat oxydé ; grès vert à grain fin ; conglomérat jaune ; brèche calcaire ; meulières de Brie) ; un anneau de fer fiché dans le mur sud servait à les maintenir en position haute lors de leur repiquage.

Cet étage pouvait aussi servir d’habitat au meunier, puisqu’il comportait une cheminée dont la fumée était évacuée par deux conduits de terre cuite, ainsi qu’un placard aux piédroits ornés de rosaces

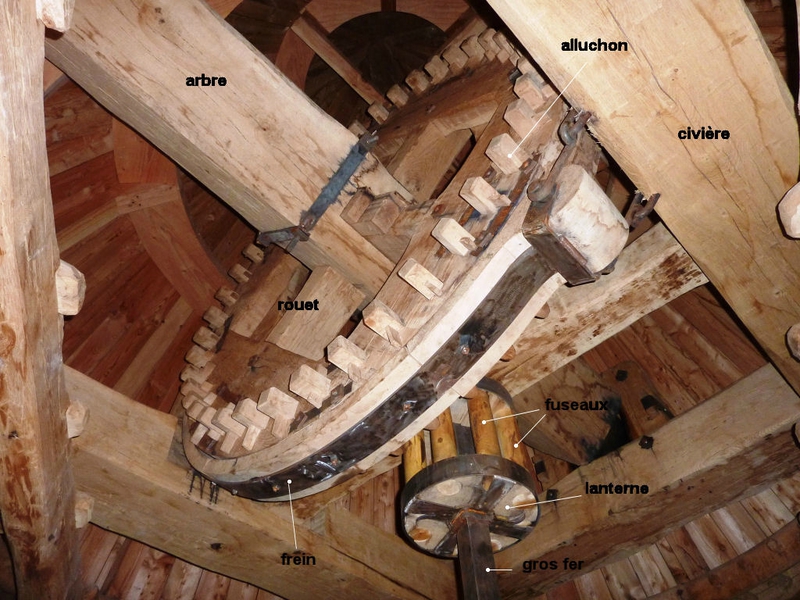

Le sommet du mur est couvert par de larges dalles taillées en escalier, primitivement fixées entre elles par des agrafes de fer et qui constituaient le « chemin dormant » sur lequel glissait la coiffe pour présenter les ailes face au vent. La coiffe en question était haute d’environ 4 m et abritait les mécanismes ; elle était posée à l’intérieur de la tour, classant ainsi le moulin de Donzère parmi le type provençal. Sa rotation était assurée par une « ratelière » (crémaillère), c’est-à-dire par deux lignes de chevrons fichées l’une dans le chemin tournant, à la base de la coiffe, et l’autre au sommet du mur, sous le chemin dormant : il en subsiste une série de trous carrés régulièrement espacés dans la maçonnerie.

Chapeau : C'est le toit ou la calotte du moulin à vent. Dans le cas du moulin à tour, il est mobile et glisse sur un chemin dormant. Celui-ci est soit une sorte de rail en bois, ou bien un système formé de patins glissant dans une entaille creusée dans la pierre du corps du moulin. Pour résister aux vents violents, le chapeau conique ne déborde pas de la tour

Couronnement de la tour en pierre de taille de l’épaisseur du mur avec encoche à l’intérieur pour la pose du chemin dormant, et à l’extérieur une corniche servant de goutte d’eau.

(M Bloch) : "invention antique, le moulin à eau est médiéval par l'époque de sa véritable expansion". M Bloch pensait que l'esclavage avait empêché la diffusion antique du moulin

Les roues à eau verticales supplantent les roues horizontales ==> F Braudel (1979) qualifie de "geniale" l'orpation realisée par les ingenierus romains du 1) siecle, consistant à "redresser la roue à la verticale"

Photos (à faire) (meules dormante et tournante)

avec l'aide de Moulins à eau moulins de Tave Marcel Paris 1995

|

||

|

La retenue d'eau |

||

Deux mécanismes en parallèle |

||

|

|

|

| Ensemble meule dormante, extrémité de l'axe du rouet

(nille) et reste de la meule tournante (celle ci est posée

à l'envers!). La pièce en chapeau de gendarme venant reposer sur l'axe central et supportant la meule tournant grâce à l'encoche ici visible et abaissant ainsi le centre de gravité de cette dernière meule |

Tournant à gruau (grain dépouillé de son enveloppe corticale) | |

|

|

|

| Axe de la trempure : agit sur la hauteur du palier (ou "crapaudine"), ancré dans un madrier (visible sur la photo de dessus mais dans un état d'usure extrême) dans lequel tourne l'axe du rouet. ==> permet ainsi d'ajuster l'écartement des meules | ||

|

Démarrer la video |

||

|

|

|

| Rouet | Rouet : En haut à droite et de section carré = le conduit se terminant par le canon en charge de propulser l'eau sur le rouet |

|

|

|

|

| Rainures en charge de l'évacuation des grains broyés vers la périphérie. Le piquage de la meule, grossier au centre [cœur](concassage du grain) devient de plus en plus fin [entre cœur] vers l'extérieur (sépare le son) [feuillure]. Le trait sub-parallèle souligne peut être une meule constituée de plusieurs morceaux | La meule : calcaire blanc, dur, à grain fin, souvent perforé

ou vacuolaire : Hypothèse = calcaire lacustre oligocène de Reauville Roussas? |

|

https://www.youtube.com/watch?v=OSGelsrfD4Q

Phalip 1992

Carte de Cassini (relevés 1778-1781)

Cadastre Bouillargues & Manduel (début 19°)

Panneau 2000-04

Mas du Moulin - Crue d’août 1953

A

l’époque, le Buffalon passait sous le bâtiment.

Il a par la suite été détourné vers la gauche à l’emplacement de la surverse

qui permettait en temps de crues d’étaler le trop plein d’eau dans les

terres.

La Resclauso (Rasclaouzo = construction de pierre ou de charpente

qui sert à élever les eaux)

(février

2024) Voûte à droite de la conduite forcée du moulin , la chambre

hydraulique, contenant la roue horizontale?, est sans doute à gauche. Une

canalisation en fonte semble apparaître sortant de la conduite forcée = est ce

la véritable conduite avec un canon à son extrémité?

(février

2024) Voûte à droite de la conduite forcée du moulin , la chambre

hydraulique, contenant la roue horizontale?, est sans doute à gauche. Une

canalisation en fonte semble apparaître sortant de la conduite forcée = est ce

la véritable conduite avec un canon à son extrémité?

Le moulin avant les transformations de 1890 à 1895

Délibération du 9 Février 1767 : [...] De

plus a eté proposé par les dits consuls que le moulin a eau appartenant a m

de rozel cause des domages tres considerables dans la communauté en ce

qu'il na pas assez de pente et donne pas assez de fuite aux eaux le gluse etant

plus elevée que ne doit l'etre de meme que le passelis (*) et le canal n'a nu

la profondeur ny la pente et largeur necessaire tant au devant du dit moulin que

derriere pour donner la fuite des eaux qu'il est enfin hors de la regle des

moulins ainsy qu'il esr porté par les ordonnances et arrets de reglements ce

qui est cause que la plus grande partie du terrein et du meilheur sinon de et

se trouve submergé et les bleds [=blés] et autres grains qui sy

trouvent semés perdus a quoy il conviendrait dy remedier s'il est possible

d'autant mieux que les moulins voisins se sont mis en regle en cette partie ce

qui est un prezugé favorable pour la communauté que d'ailleurs il n'est pas

naturel qu'a l'occasion d'un moulin la communauté souffre des domages sy

considerables, les dits consuls ayant eté eux memes en personne parler au

dit sieur de Rozel pour luy dire de mettre son moulin en regle

relativement aux ordonnances auxqu'els il repondit qu'il fallait examiner la

chose et qu'il leur rendrait raison dans peu de jours, ce qu'il na pas

fait et ce qui prouve son refus pour cet effet, ils requierent sur ce de

deliberer

Cequentendu par l'assemblée il a eté unaninement deliberé qu'on donne pouvoir

aux dits sieurs consuls d'attaquer le dit sieur de Rozel par devant qui

de droit pour l'obliger de mettre se sus dit moulin au regle suivant les

ordonnances et arrets de reglements luy protester sans retardement des

domages et interets que la communauté pourrait souffrir a raison decé le

poursuivre et jusque a sentence et arret deffinitif et pour cet effet de

presenter requete a M l'Intendant pour leur permettre demprunter la somme de 100

livres pour la poursuitte de la sus dite instance et la permission de plaider [...]

(*) Passelis : pertuis dépourvu de système de

fermeture et simplement constitué d'une glissière en pente douce

Photos (à faire)

néant

(février 2024)

Manduel-Rodilhan : linteau sur

un renfoncement amenant à un conduit descendant (utilité?) de 10 cm environ de

diamètre et dans l'épaisseur du mur.

"j'ai déjà vu pareil dispositif - une goulotte insérée dans le mur,

reliant l'étage au rez-de-chaussée - dans le moulin à vent de l'Epine

(Hautes-Alpes) et dans celui de Piéjoux, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme).

Elles ont peut-être servi à faire descendre la farine, évitant ainsi au

meunier de charrier des sacs d'un niveau à l'autre. Mais ce n'est qu'une hypothèse,

à vérifier dans la bibliographie disponible. Peut-être qu'Henri Amouric le

signale dans sa thèse ?" Alain Belmont mail du 18/9/24

St Paul 3 Châteaux : conduit visible

Manduel-Rodilhan : dalles

supportant à l'origine le chemin dormant. La coiffe est une réalisation

moderne. Le renfoncement avec son conduit est visible à gauche de la fenêtre

Manduel-Rodilhan : escalier

en pierre à droite de l'entrée

Déjà présent au 17° (Jouffret 1990, 1686), localisé sur la place

Contenu d’un bail

Etat du four au 18° et ses diverses réparations

situation au 19° : four commun?

Histoires de Pain Le 13 février 1848 Le 14 avril 1848 Lou Papet n°18 |

En 1898 fut fondée la Boulangerie Coopérative, qui devient l’activité principale de la Société et lui donne un nouvel essor.

A cette époque le kilo du pain (9 sous (prix pratiqué par les 6 boulangers de Manduel)) représente un charge importante au regard des salaires. On décide la création d'une boulangerie coopérative.

La boulangerie pouvait recruter en dehors de la Société vinicole mais les membres de la Société sont obligés d'adhérer et pour assurer la viabilité, ils doivent acheter le pain à cette boulangerie. Pour ceux qui faisaient leur pain, ils peuvent le vendre à la boulangerie.

La Société constitua en en 1903 un capital de 4000fr divisé en 80 parts de 50fr toutes libérées à leur souscription.

Au début on tolère un crédit de 30fr puis on préfère un délai de paiement de 4 semaines.

C'est un succès, au bout de 5 ans, 5 boulangers sur les 6 avaient disparu!

En 1903 La Société achète un immeuble ("La Maison de la Coopération") pour installer la boulangerie. En 1923, boulangerie et magasin seront réunis dans un nouvel immeuble, mais il devient difficile de trouver des gérants acceptant les contraintes coopératives. Le dernier gérant se retire en 1926 et rachète le premier immeuble avec son four est fait ainsi concurrence à la boulangerie de la Société et par voie de conséquence les ventes s'écroulent . Après plusieurs déconvenues avec des anciens boulangers pour exploiter la boulangerie la Société doit abandonner l'exploitation en 1929. A noter que les deux boulangeries qui subsistaient à Manduel en 1930 sont installées dans les locaux aménagés par la coopérative

cf thèse Maurice Milhaud + localisations & photos des bâtiments de la SV (Boulangerie)

Livret de la boulangerie (coll. M Gaini)

| M Bloch, 1935, Avènement et conquêtes du moulin à eau, in Annales d'histoire économique et sociale n° 36, p538-561 |

| F Braudel, 1979 |

| Leon Dutil, 1911, L'état économique du Languedoc à la fin de l'ancien régime (1750-1789) |

| Marcel PARIS 1995, Moulins à eau ... Moulins de Tave 114p. |

| Elie Pélaquier, 1999, De la maison du père à la maison commune : Saint-Victor-de-la-Coste, en Languedoc rhodanien (1661-1799). Volume 2. Presses universitaires de la Méditerranée, 588 p., |

|

Bruno Phalip, 1992, Le moulin à eau médiéval. Problème et apport de la documentation languedocienne. . In: Archéologie du Midi médiéval. Tome 10, pp. 63-96; |

| Arthur Young, 1792, Voyages en France, ed. A Collin 1931, ed. Taillandier 2021 |

Dans la deuxième partie du 18°, existe un courant d'idées favorables à l'agriculture :

Des mesures sont prises en faveur de l'agriculture :

Les États, l'intendant, les subdélégués sont donc à la manoeuvre.

Le premier impact se matérialise sur la politique de défrichement : émission d'un 1° arrêt le 8 avril 1762 et une déclaration royale du 14 juin 1764, mais pas applicable en Languedoc. Il faudra attendre celui du 7 juillet 1770 qui s'applique afin à la province et qui contient de plus des articles relatifs à l'aliénation des biens communaux. Car en parallèle se joue la définition d'une politique sur la gestion des biens communaux : préservation pour la dépaissance des animaux ou possibilité d'aliénation. Si la protection des biens est recommandée par les États du Languedoc, certains diocèse, et en particulier celui de Nîmes, pousse à la possibilité d'aliénation quand les pâturages sont vastes.

Finalement, les communautés qui possédaient des terrains étaient autorisées à les aliéner, à charge de rente annuelle, après avoir réservé une quantité nécessaire au pâturage. La déclaration du 7 juillet 1770 permet donc une aliénation, par simple déclaration au greffe de la communauté, avec exemption des impositions pour 15 ans, aux conditions qu' il s'agit de terres nouvellement défrichées et incultes depuis plus de 40 ans.

L'application n'alla pas sans difficultés en particulier les récriminations soulevées par les décimateurs privés ainsi de revenus.

Nonobstant ces points, il faut bien constater que le défrichement avait commencer bien avant. Les autorités s'inquiètent vite des proportions importants prises par cette activité : en 1772 le subdélégué de Nîmes rapporte 3.857 arpents défrichés et 500 autres sans déclaration. Les autorités redoutent que par manque à la fois de bois et d'animaux, les prix augmentent.

Avec la Révolution le paradigme change : il faut partager et défricher les communaux car l'objectif n'est pas seulement d'augmenter la production, mais aussi d'améliorer le sort des classes inférieures et à développer en leur faveur la petite propriété

Au début du 18°, l'individualisme agraire s'affirme. Mais certaines coutumes permettent aux habitants de faire paître leurs bêtes à laine et gros bétail non seulement sur les pâturages communs, mais aussi sur des fonds appartenant à des particuliers après la dépouille des fruits : c'est le droit de compascuité.

Mais cela est possible que si les propriétaires y consentent (si les intérêts sont communs), et ne s'applique que pour les champs de chaume et les prairies sauf si le propriétaire sème des grains autres que du blé (ex: sainfoin, luzerne, trèfle) ou et sauf si le propriétaire les met en défense.

La densité de plantation à cette époque est comparable à l'actuelle, mais la grosse différence et qu'on plantait pêle-mêle des cépages différents. Les échalas n'étaient pas privilégiés, mais on conduisait plutôt les ceps au ras du sol pour mieux résister à la sécheresse. Il semble qu'on s'occupait des vignes moins que les contemporains et si la pioche était préférable mais le travail coûteux, on labourait avec une charrue légère (fourcat) conduite par une mule.

Les raisins étaient foulés dans des cages en bois posées sur des cuves en pierre dans lesquelles elles se vident après 15 à 20 jours par des gros robinet en bois. Les tonneaux sont en châtaigner plutôt qu'en chêne.

Dès le 17°, la vigne était un des éléments principaux de l'économie rurale du Languedoc. Mais c'est au 18° où elle a pris un des premiers rangs. Cette culture restera mal vue (interdiction par arrêts des 26/6/1731 & 14/1/1732) par les autorités car elle est en concurrence avec des cultures "plus utiles" comme les grains. Pour autant l'administration devra assouplir sa position (allégement des restrictions en 1737 : plantation possible dans les mauvais sols) devant les plaintes provenant des États et des cahiers de doléances. De toute façon, on plante avec ou sans autorisation.

C'est après le terrible hiver de 1709 que le Languedoc se retrouve seul dans le royaume à produire du vin : les prix s'envolent et les paysans intensifient les plantations. même scénario entre 1769 & 1770 : ce sont les années de prospérité.

Mais commencent les déceptions : 2 récoltes abondantes 1779 & 1780 et les débouchés ne sont plus suffisants!

Dans la région de Nîmes : si dans la région du Vistre, les terres labourables l'emportent, il y a des vignobles importants (confirmation par A Young). Les petites collines qui vont de St Gilles à Beaucaire en sont couvertes, et toute la zone entre Nîmes, Beaucaire & Meynes présente l'alternance commune de vignes et labours.

Productivité : entre 5 & 16 hl/ha.

Qualité : les meilleurs crus sont ceux du diocèse d'Uzes (Cote du Rhône) et ils sont exportés vers l'Angleterre. Le Bas Languedoc produit des vins spiritueux, chauds & généreux en eaux de vie. Ceux du Haut Languedoc sont peu estimés (Ballainvilliers : médiocre qualité et souffrent du transport ...).

On utilise les vins d'une qualité inférieure. Cette petite industrie se développe depuis le milieu du 17°. Au 18°, il y a des distilleries partout en Languedoc (22 chaudieres à Nimes, 27 à St Gilles!) alors que le bois qui se fait rare devient de plus en plus cher. Ce ne sont pas des industriels, mais plutôt des propriétaires de vignobles qui se transforment momentanément en industriel. Ils achètent le vin, souvent à crédit, que si ils ont une commande : ainsi, par ce type d'économie, ils sont dans les mains des négociants qui exigent de forts rabais.

Tous les diocèses du Bas Languedoc produisent des olives.

L'hiver 1709 porte un coup terrible aux oliviers (mais aussi les hivers 1740, 1745 et 1755) ==> la production disparaît pour plusieurs années. On fera venir de l'huile de Provence et du Roussillon.

L'administration encourage de planter à la place des mûriers. C'est ce que font les paysans. Pour autant on réalise tardivement que le climat trop chaud et sec du Bas Languedoc tempère la productivité des mûriers ; les feuilles sèches sur l'arbre.

On replante donc des oliviers : dans la région de Nîmes, l'huile sera un objet d'exportation

Les oliviers sont souvent plantés dans les champs et les vignes. (28 juillet 1787 A Young, en partant de Nîmes : de bonne heure, dans la matinée, été au Pont du Gard, à travers une plaine couverte, sur la gauche, de grandes plantations d'oliviers, mais contenant beaucoup de terres rocheuses et incultes)

On taille de 3 ans en 3 ans, la terre est remuée 2 fois par an et on fume tous les 3 ans

Les Garrigues en 1850 Séance du 14 avril 1850 A la mi-avril 1850, M. le Ministre des finances, par l’intermédiaire des services de la préfecture est chargé de la soumission au régime forestier des bois de la commune de Manduel. Lors de la séance du conseil municipal du 16 avril, le maire soumet cette enquête aux conseillers municipaux. Le nom de forêt dont on se sert pour désigner les garrigues de Manduel est tout à fait dérisoire, ces 282 hectares de terrains n’ont pu fournir de gros bois depuis plus de 40 ans. Ces terrains incultes sont couverts en grande partie par les chênes kermès, les genêts et les bruyères qui occupent le sol et ne peuvent être appelés que landes (garrigues) dans nos régions. La commune n’a pas les moyens financiers pour faire pousser des chênes verts, d’autre part, on utilise moins le bois de chauffage dans la région puisque, grâce au chemin de fer, le charbon est à portée de la main. Il en ressort que le chêne vert qui se vendait il y a quelques années 2 fr. les 50 kg. ne se vend plus que 70 centimes. Autrefois les bois de mûriers, d’amandiers, de vignes et d’oliviers étaient suffisants pour le chauffage de la population. Dans l’intérêt du gouvernement, ces garrigues, après défrichement, sont susceptibles de produire du blé, du fourrage et de très bonnes vignes. Elles pourraient être d’un rapport intéressant pour la commune de Manduel. Le conseil propose de mettre déjà en pratique ce projet de cultures sur les 35 hectares de garrigues incendiées par le chemin de fer. Il sera demandé au ministre des finances l’autorisation de faire pourvoir le partage des terres défrichées aux habitants par fermage de longue durée, pour que la propriété reste à la commune et fournisse un travail utile aux habitants. Lou Papet n°18 |