Visite Inter-Active de Manduel

Visiter les sites remarquables de Manduel au travers de ces trois cartes en cliquant sur le pointeur de votre choix (faire glisser la souris sur les cartes)

Carte 2 : Secteur Ville de

Manduel

Carte 3 : Centre-Ville de

Manduel

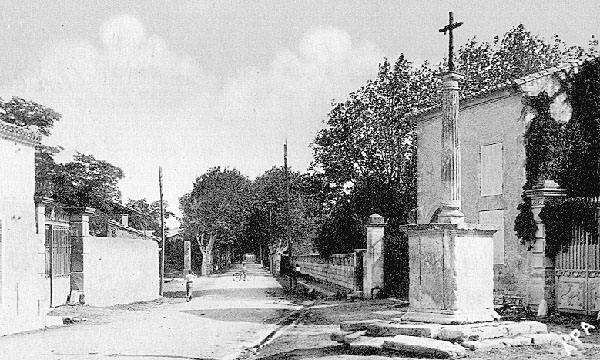

| Croix du

carrefour des Chemins de Saint Paul et Rodilhan (Croix du jardin de Trinquier) |

|

| Croix et calvaires de Manduel : Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept.Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses

caractéristiques techniques ou artistiques) de petite ou très petite

taille. Le calvaire en vocabulaire architectural désigne forcément un

monument extérieur, il suppose la présence d'un socle imposant, par

lequel il va ressembler vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement.

C’est à dire un nom propre de lieu, une colline en dehors des murs de

Jérusalem, le Golgotha, dont le mot Calvaire est la transcription latine.

Il évoque des images de croix bretonnes avec une multitude de

personnages. Ce qui fait le calvaire c'est le caractère extérieur, la

monumentalité et une base imposante. Cependant nous garderons la

dénomination couramment utilisée par les vieux manduellois. Croix du carrefour des Chemins de Saint Paul et Rodilhan. Hauteur : 3,20m.Elle est située à proximité du nouveau cimetière. C’est un chef d’œuvre de l’art rural de la première moitié du XIXème siècle. Le fût est une longue pyramide tronquée ornée d’un faible relief géométrique et resserré à la base. La croix est en fer forgé, sa forme trop rigoureusement géométrique laisse penser qu’elle a pu remplacer, à une époque plus récente, l’originale, dont nous ne connaissons pas l’aspect. Datation estimative : Première moitié 19e siècle |

| Monuments aux morts |

| Le Monument aux morts de Manduel se situe dans le cimetière

de la commune. Pyramide à quatre faces reposant sur un socle élevé, en pierre de Lens (1), ornée de palmes en relief côtés Nord et Sud et d’une Croix de guerre en haut de la colonne côté Est. Sur trois faces du socle sont inscrits les noms des poilus gravés sur une plaque en marbre. Le monument ne renferme aucune allégorie ni emblème guerrier. Porte les inscriptions : - “ A nos morts regrettés de la grande guerre 1914-1918” - “ Pro Patria” - “Pour la Patrie“ Il a été érigé pour glorifier les 46 soldats de la guerre 14-18. Les deux victimes de la guerre d’Indochine et la victime de la guerre d’Algérie ont été rajoutées. Plus récemment, en 2013 une nouvelle plaque « Mort pour le service de la nation » a été posée en hommage à Abel Chenouf, victime du terrorisme. Le monument occupe la place d’une concession, à l’angle Nord-Est et au carrefour des deux allées. Datation estimative : 1922 |

| Croix du carrefour Chemin de Saint Paul et route de Bouillargues |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses caractéristiques

techniques ou artistiques) de petite ou très petite taille. Le calvaire

en vocabulaire architectural désigne forcément un monument extérieur,

il suppose la présence d'un socle imposant, par lequel il va ressembler

vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement. C’est à dire un nom

propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem, le Golgotha,

dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il évoque des images de

croix bretonnes avec une multitude de personnages. Ce qui fait le calvaire

c'est le caractère extérieur, la monumentalité et une base imposante.

Cependant nous garderons la dénomination couramment utilisée par les

vieux manduellois. Croix du carrefour Chemin de Saint-Paul et route de Bouillargues Hauteur : 4,10m. Elle est datée avec précision grâce à une inscription : « le 4 mai 1804 ». La croix est en fer forgé, le centre était, à l’origine, occupé par un cœur, elle est fichée dans un fût en forme de longue pyramide tronquée dont chaque face est ornée d’un faible relief. Le socle est un simple cube de pierre amputé de ses angles. Datation estimative : 4 mai 1804 |

| Calvaire du carrefour des rues de Bouillargues et Saint-Gilles |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses caractéristiques

techniques ou artistiques) de petite ou très petite taille. Le calvaire

en vocabulaire architectural désigne forcément un monument extérieur,

il suppose la présence d'un socle imposant, par lequel il va ressembler

vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement. C’est à dire un nom

propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem, le Golgotha,

dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il évoque des images de

croix bretonnes avec une multitude de personnages. Ce qui fait le calvaire

c'est le caractère extérieur, la monumentalité et une base imposante.

Cependant nous garderons la dénomination couramment utilisée par les

vieux manduellois. Calvaire du carrefour des rues de Bouillargues et de Saint-Gilles (Connu des anciens Manduellois sous le nom de "Croix de la rue du Docteur Roquelaure") Hauteur- : 4,10m. Ce calvaire, date probablement de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il était situé auparavant à l’angle de la rue Pasteur et de la rue de Bouillargues et a été déplacé dans les années 1990. L’originalité de ce calvaire réside dans la forme du fût : une colonne pansue Datation estimative : Seconde moitié 19e siècle |

| Ancienne gare de Manduel Redessan |

| La gare de Manduel, est officiellement mise en service le 19

août1840 par la Compagnie des mines de la Grand-Combe et des chemins de

fer du Gard. En 1852 elle devient une gare de la Compagnie du chemin de

fer de Lyon à la Méditerranée (Future compagnie PLM - Paris-Lyon-Méditerranée)

qui la dénomme plus tard Manduel - Redessan. Le bâtiment voyageurs et

l'abri de quai sont d'origine (du PLM). Ce bâtiment, comportant trois

ouvertures par niveau, possède un étage et une toiture à quatre pans.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, la SNCF ferme la gare

marchandises, qui comportait alors un faisceau de voies et des hangars

pour le stockage des marchandises, et transforme, vers la fin de ce siècle,

la gare voyageurs en une simple halte à entrée libre. En 1980, lors

d'une rénovation des voies, la halte est également rénovée, avec le

remplacement de la signalétique et la mise en place de l'éclairage des

quais, qui ont été reconstruits en béton. En 2013, le revêtement de surface des quais est refait avec de l'enrobé. En mars 2014, alors occupé illégalement, la gare est incendiée. Fin 2016, le bâtiment reçoit une nouvelle charpente ainsi qu'une toiture. En 2018, la SNCF estime sa fréquentation annuelle à 5 177 voyageurs. Lors de la mise en service de la gare de Nîmes-Pont-du-Gard le 15 décembre 2019, la desserte de cette halte est supprimée (dernier arrêt d'un train le 14 décembre 2019 ). Datation estimative : 1840 - 2019 |

| Reproduction borne milliaire romaine n°VI (Tibère) |

| Reproduction d’après l’original, daté de 31/32 après

J.C. (TIBERE) exposée au musée archéologique de Nîmes. Inscription :

TI CAESAR DIVI AVG F AVG PONTF MAX TRIB POT XXXIII REFECIT VI Traduction :

Tibère César, Auguste, fils du divin Auguste, grand pontife, dans 33°

puissance tribunicienne, a fait refaire et réparer ( la route) 6 mille

pas. L’emplacement historique de cette borne, est situé au croisement de la rivière Buffalon, et de la Via Domitia. Ce 6ème mille est distant de 200m du rond-point de l’ancienne gare. C’est pourquoi, en 1992 il a été décidé d’y implanter le moulage de la borne de Tibère( la seule intacte au musée archéologique de Nîmes). Suite au contournement ferroviaire de Nîmes( fin des travaux 2019) il a fallu trouver un nouvel emplacement à cette réplique et c’est tout naturellement que le site piétonnier de la nouvelle gare Nîmes Pont du Gard s’est imposé. Cette borne devenant ainsi le premier Datation estimative : Original : 32 de notre ère, reproduction : 1992 |

| Coopérative Vinicole : les vignerons de la Voie Romaine |

| Dès 1922, un groupe de vignerons incite la profession à la

réalisation d’une cave coopérative. Causé par l’incapacité de

souscrire, sur le plan local, les sommes nécessaires, c’est un échec. En 1926 les mêmes pionniers créent la caisse locale de Crédit Agricole ce qui permet de relancer le projet. Le 17 avril 1926 l’assemblée générale constitutive a lieu avec élection du premier conseil d’administration composé de 11 membres. 46 votants participent à cette élection. L’élection du bureau se poursuit le lendemain. L’architecte Henri Jacques Floutier est retenu pour un projet de cave de 7000 hectolitre, sur une parcelle de plus de 17,7 hectares et un coût de 478000 francs. Après adjudication les établissements Papineschi de Béziers sont retenus. La première ouverture a lieu le 7 septembre 1927, et elle reçoit l’apport de 59 adhérents. Dès 1928 il est décidé un agrandissement de 10 000 hl. A la fin des vendanges de 1931 le vin stocké représente 16 000 hl. Par la suite, des agrandissements successifs sont réalisés en 1951, 1956, 1960, 1966, 1975. Le nombre de coopérateurs est passé de 87 en 1932 à 282 en 1975. Ce mode de fonctionnement a permis à de modestes vignerons, d’avoir des revenus suffisamment corrects pour permettre à leurs enfants de poursuivre des études. L’un d’entre eux sera médecin et, par la suite, maire de son village natal. Nicolas Dourieu, instituteur, dont l’école de la rue de la république porte son nom, premier secrétaire de la cave coopérative en 1926, met au point un système de répartition des récoltes. Ce système permet de déterminer le coefficient de répartition (degré-kilo) qui prend en compte à la fois la quantité (poids du raisin) et la qualité (degré alcoolémique) de la vendange apportée par chaque adhérent. Cette méthode de répartition a été utilisée dans de nombreuses caves coopératives de la région jusqu’aux années 80. Les Vignerons Créateurs sont nés en 2009, de la fusion des caves coopératives gardoises de Bellegarde, Jonquières-Saint-Vincent, Manduel et Saint-Gilles, puis Bouillargues en août 2017. Datation estimative : 1927 |

| Noria |

| La noria, mot d’origine arabe, est une machine que l’on

emploie principalement pour élever l’eau destinée à l’arrosage.

Elle a été introduite dans le Midi de l’Espagne par les Maures. Son origine remonte aux Egyptiens. Elle se composait alors de vases en poteries attachés sur une double corde sans fin et formant un chapelet dont la partie supérieure s’enroule sur une poulie verticale tandis que la partie inférieure plonge dans l’eau. Elle était connue des Romains car l’irrigation était une nécessité dans les régions arides nouvellement conquises. Dans le Midi de la France , où elle est appelée « pouso raco » ( Frédéric Mistral, Lou tresor dou Félibrige) mot provençal qui signifie puiser et cracher, on utilisait des norias à godets en tôle galvanisée ou en cuivre mince d’une capacité de 8 à 15 litres qui servaient à élever l’eau du puits et à la verser dans un bassin duquel par un petit canal elle était acheminée vers un plus grand bassin dit de réchauffe afin qu’elle atteigne la température extérieure. Ces godets sont maintenus entre deux chaînes sans fin en fer plat qui s’enroulent sur des disques en fonte actionnés par un manège entraîné par un animal ou par la force humaine. A Manduel à la suite de la crise du phylloxéra qui anéantit le vignoble, la population pour survivre s’est tournée vers les cultures maraîchères et l’élevage de troupeaux de moutons, deux activités indispensables à la survie des manduellois : nourriture d’abord et ensuite vente du surplus pour en retirer quelques profits. Tout autour du village dans les terres de plaine, des jardins maraîchers sont créés, mais il fallait beaucoup d’eau. Le sous-sol de Manduel n’en manquant pas il fallait la tirer des puits par divers procédés tel celui du puits à roue (Noria). Ces puits, dont certains existaient déjà depuis longtemps irriguaient les terres maraîchères mais aussi les jardins d’agrément. Le dernier puits à roue en service à Manduel, a été celui « d’Audibert » à l’Est du village, dont le jardin maraîcher était au milieu des vignes. On l'appelle aujourd’hui la noria des jardins, ou noria de Fumérian. Elle a été restaurée en 2011, à l'initiative de l'ACPM |

| Source Font Maurien |

| La source située au quartier Fumérian et Cros d’Esseytte

est répertoriée depuis 1150. Remise en état par l’ACPM à partir de

2004, elle est inaugurée en 2006 après la pose de la pierre gravée sur

son site. Source communale d’abord nommée, en 1277 Font Maurien, elle porte sur le cadastre Napoléonien de 1802 le nom de Font Maurian. Des recherches aux archives départementales ont permis de savoir qu’il existait aux alentours de cette source, vers 1250, une chapelle dédiée à Saint Blaise et qu’une occupation humaine y était sans doute établie. C’est peut-être son débit régulier qui a favorisé, il y a plus de 4000 ans l’installation d’un groupe d’hommes chasseurs/cueilleurs. Elle est surmontée d’un arbre, typiquement méditerranéen, créé à partir de néflier et d’aubépine. Il est appelé Azérolier ou Néflier de Naples, mais aussi Epine d’Espagne. Il existe d’autres Azéroliers dans le Gard qui poussent en zones humides comme celui de Manduel. Des spécialistes ont estimé son âge compris entre 150 et 200 ans. Les fruits appelés « pommettes », dans le sud de la France, sont comestibles et se consomment blets sous nos latitudes |

| Calvaire chemin de Saint-Gilles |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou

calvaires sont les témoins modestes de la piété populaire de leur époque.

A ce titre, elles font partie intégrante de notre patrimoine. La

tradition orale de nos aînés et les documents d’archives nous

permettent de penser qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre

commune. Il n’en reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles

différences? Le mot "croix" est générique et convient pour

tout désigner : un monument extérieur ou intérieur (quelles que soient

ses caractéristiques techniques ou artistiques) de petite ou très petite

taille. Le calvaire en vocabulaire architectural désigne forcément un

monument extérieur, il suppose la présence d'un socle imposant, par

lequel il va ressembler vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement.

C’est à dire un nom propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem,

le Golgotha, dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il

évoque des images de croix bretonnes avec une multitude de personnages.

Ce qui fait le calvaire c'est le caractère extérieur, la monumentalité

et une base imposante. Cependant nous garderons la dénomination

couramment utilisée par les vieux manduellois. Calvaire du Carrefour du Chemin de Saint-Gilles et de l’Avenue des Abricotiers. En bordure du chemin, il est situé en dehors du village sur un terrain privé. Il se trouvait jusqu’à la moitié du XX° siècle à l’intersection des chemins du Bois de Rozier et de Saint Paul dans un champ appartenant à Mr Paul TROY grand père de Jean-François TROY Kinésithérapeute à Manduel en ce début du XXI° siècle ). Quand la viabilisation de ce terrain fut décidée (avec la création, il y a quelques années, du lotissement «l'Ensoleïado ››), son propriétaire, Paul Troy, tint à faire transporter la croix érigée par son arrière-grand-père aux abords d'une parcelle qu'il possédait à la sortie de l’agglomération, chemin de Saint Gilles et aujourd’hui au Carrefour de l’Av. des Abricotiers. Endommagé lors de son déplacement, le fût, une colonne toscane, a dû être réduit. La croix est décorée en son centre d’une couronne d’épines. Datation estimative : inconnue |

| Chateau de Nogaret |

| Né vers 1260 dans le diocèse de Toulouse,

Guillaume de Nogaret enseigne le droit à Montpellier. En 1303, à Agnani

(près de Rome), il dirige l’attentat contre le pape Boniface VIII et il

reçoit du roi, Philippe IV le Bel, en récompense le canton de Calvisson,

la Vaunage et un certain nombre de lieux dont Manduel. Ainsi les Nogaret

devinrent seigneurs de Manduel qui dépendait jusqu’alors directement du

roi. Conseiller du roi, puis garde du sceau, G. de Nogaret fut à partir

de 1306 le véritable maître d’œuvre de la politique royale, avec

notamment l’instruction du procès des Templiers. A Manduel, l’ancienne propriété de G. de Nogaret, château et dépendances se trouvaient dans une zone actuellement délimitée à l’Est par la rue Jeanne d’Arc, au Nord par la rue Pasteur et à l’Ouest par la rue de Bouillargues. A l’Est, à partir du N° 3 de la rue Pasteur et probablement du N° 1, se trouvaient les dépendances : la ferme très ancienne, le moulin à huile et le four. Au centre, aux numéros 5 et 7 de la rue se trouve la résidence du seigneur, le château proprement dit dont seul le rez-de-chaussée et vraisemblablement la tour sont d’origine. A l’ouest, les terres du château s’étendaient certainement jusqu’à la rue de Bouillargues. Plus tardivement et sans doute au 19ème et début du 20ème siècle furent accolées à la façade du château au numéro 7 de la rue Pasteur et jusqu’au N°9, de nouvelles dépendances. A cette période, le morcèlement de la propriété a permis la construction des autres maisons de la rue Pasteur. Le 2 février 1801, le dernier héritier des Nogaret vend à Joseph Flandin, le château qui est morcelé. La ferme va à la famille Hugues qui la revend en 1971 à l’ANAPI (Association Nîmoise des Amis et Parents d’Inadaptés) qui y crée un foyer pour les adultes handicapés. Le château, proprement dit, est divisé en deux. La partie Est correspondant au N° 5 de la rue Pasteur, est donnée en 1923 par les derniers propriétaires, famille Imbert-Grange à l’ « Association scolaire des pères de famille » qui gérait l’école libre installée dans ses locaux. Cette dernière devient en 1947 l’ « Association d’éducation populaire St Genest ». Elle est toujours propriétaire de cette partie du château, plus communément appelée « Maison des œuvres ». Les héritiers de J. Flandin conservent l’autre partie du château et les dépendances Ouest jusqu’en 1954, date à laquelle, cet ensemble est vendu à un Manduellois. Datation estimative : 14°siecle |

| Calvaire place Bellecroix |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses caractéristiques

techniques ou artistiques) de petite ou très petite taille. Le calvaire

en vocabulaire architectural désigne forcément un monument extérieur,

il suppose la présence d'un socle imposant, par lequel il va ressembler

vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement. C’est à dire un nom

propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem, le Golgotha,

dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il évoque des images de

croix bretonnes avec une multitude de personnages. Ce qui fait le calvaire

c'est le caractère extérieur, la monumentalité et une base imposante.

Cependant nous garderons la dénomination couramment utilisée par les

vieux manduellois. Calvaire de la Place Bellecroix. Hauteur- : 4,50m. Croix de type celtique assez rare dans les régions méridionales. La croix est ornée d’emblèmes régionaux (branche d’olivier, pampre) ou locaux (blason de Manduel, par ailleurs erroné) ou de motifs floraux ou régionaux. La croix celtique ou croix nimbée est une croix dans laquelle s'inscrit un anneau. Elle est le symbole caractéristique du christianisme celtique. ... Elle est aussi appelée croix eucharistique dans les milieux catholiques, le cercle symbolisant la Sainte Hostie Quatre têtes de chérubins assurent la transition entre le fût cylindrique et la croix. A la base du fût : un cartouche à l'ancienne avec le monogramme des donateurs SABATIER GRANIER. Sur le socle on peut lire la dédicace suivante : Sur le socle on peut lire la dédicace suivante : "Monument commémoratif Sabatier Granier Père MDCCCLXXXIV (1884) 20 jours d'indulgence Pater Ave" A l’époque, chaque fois qu’un bienfaiteur érigeait un monument religieux, les autorités religieuses donnaient ce type d’indication qui correspondait à une équivalence de bienfait spirituel. A l’origine, une grille entourait le calvaire (cf. Extrait d’une carte postale de 1918) en arriere plan les Anciens bâtiments du donateur: David , Henri SABATIER né à Manduel le 28 juillet 1797, décédé à Manduel le 25 avril 1887 Viticulteur à Manduel, Epouse Marthe GRANIER fonde à Manduel la distillerie SABATIER-GRANIER. Il a également une manade, ce qui explique l’initiative de construire des arènes à Beaucaire. Nous ne savons pas si cette manade était implantée à Manduel ou à Beaucaire, mais la tradition familiale veut que David, Henri SABATIER malgré son âge avancé visitait sa manade à cheval, ce qui laisse supposer qu’elle devait plutôt se trouver sur le territoire de la commune de Manduel Datation estimative : 1884 |

| La Bouvine |

| Dès la fin du 18e siècle, les archives départementales

mentionnent l'existence de courses de taureaux (10 août 1796). Le taureau

camarguais et la fête patronale sont indissociables et l’animal est

l’élément moteur de la fête. Les courses ont lieu de la mi-avril au

11 novembre, et les dates coïncident avec les fêtes. Après avoir été

interdites, le 5 septembre 1800 par le préfet du Gard, Napoléon 1er, à

la naissance du roi de Rome, légalise les courses de taureaux dans tous

les départements qui ont coutume de les organiser. A Manduel avant la

première guerre mondiale un rond de charrettes tenant lieu d’arènes

est aménagé sur une parcelle en bordure de l’avenue de la gare. Après

la guerre, sur l’emplacement actuel, le rond de charrettes est remplacé

par des arènes mobiles. En 1932 les arènes fixes sont réalisées et

font l’objet d’une rénovation en 1981. Depuis le 16 mai 1993, elles

portent le nom de Jean Thibaud manadier local. Le club taurin "LeTrident ", toujours actif à ce jour, est créé en 1949, il organise sa première course le lundi de Pentecôte de cette même année avec la Manade Lafont. Le président fondateur est Monsieur Joseph SABTIER. Présidents suivants : Raymond BARBIER 1952 - 1971 Jean FOURNIER 1971 - 1981 Bernard GIMENEZ 1981 - 2014 Monique GIMENEZ 2014 6 Datation estimative : Fin 18e siècle |

| Croix de mission |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses caractéristiques

techniques ou artistiques) de petite ou très petite taille. Le calvaire

en vocabulaire architectural désigne forcément un monument extérieur,

il suppose la présence d'un socle imposant, par lequel il va ressembler

vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement. C’est à dire un nom

propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem, le Golgotha,

dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il évoque des images de

croix bretonnes avec une multitude de personnages. Ce qui fait le calvaire

c'est le caractère extérieur, la monumentalité et une base imposante.

Cependant nous garderons la dénomination couramment utilisée par les

vieux manduellois. Croix de l’avenue Pierre Mendès France Hauteur- : 5,50m. Cette croix dite croix de mission(*), est la plus ancienne de Manduel. Le fût, une colonne cannelée non cylindrique est très élancé. Une plaque mentionne : « Croix de mission de l’an 1775 restaurée et déplacée en l’an 2002 grâce à la générosité des manduellois ». Les anciens du village la connaissaient comme la croix de la Maison Hugues. (*) La mission était une campagne de prédications, de dévotions publiques spéciales, de confessions, menée par des ecclésiastiques extérieurs à la paroisse, destinée à renouveler et stimuler la foi des fidèles dans les campagnes où les distractions sont rares. Souvent ces ecclésiastiques sont de véritables ténors de la chaire, qui n'hésitent pas à utiliser des techniques de communications particulières : humour, un crâne sur le bord de la chaire pour faire méditer sur la finitude humaine, des saynètes exécutées par les enfants, etc…. Les dernières missions datent des années 60 |

| La lango nostro |

| Après une longue période d’exclusion de

l’enseignement au profit du français via une politique particulièrement

agressive (19e et première moitié du 20e siècle), le provençal a été

introduit de façon optionnelle et marginale, mais de plus en plus

institutionnalisée, dans l’enseignement de la maternelle à

l’université. Moins de 5% des élèves en bénéficient. Il y a néanmoins

des enseignants formés, titulaires de postes, des outils pédagogiques et

des épreuves aux examens. Il existe encore un attachement symbolique

assez fort et des associations militantes nombreuses et actives, fédérées

en grands réseaux (notamment Union Provençale, Collectif Provence), qui

permettent un certain soutien institutionnel local (l’affichage bilingue

en étant une expression visible fréquente mais non généralisée) Le

village de Manduel a vu naître trois félibres : Henri-Victor Eyssette

(1831), Antoine Béraud (1844) et Pierre Hugues (1904). Au temps passé,

comme dans d’autres communes situées le long du Rhône on y parlait le

provençal. Cette belle langue provençale a connu sa renaissance grâce

à la création de l’association « Li Gènt dóu Bufaloun » le 7 juin

2005. On donne, dans la semaine, 3 cours de langue provençale de différents

niveaux. La chorale répète tous les lundis, elle s’est donnée pour

mission, la découverte de chants oubliés écrits par des gardois en

langue provençale. Ainsi sont révélés quelques trésors inconnus.

L’importance et la qualité des activités a été reconnues par le Félibrige

qui lui a attribué le titre d'Escolo Felibrenco (Ecole Félibréenne) Nota : Le Buffalon est un ruisseau qui prend naissance sur la commune de Bezouce, traverse celles de Redessan, Manduel, traverse enfin celle de Rodilhan avant de se jeter dans le Vistre |

| Usine chimique d'ether |

| Fabrique d'éther établie en 1876 par Jacques

Brun dans deux maisons, au 36 rue de Bellegarde, appartenant à Pierre

Servel, construites vers 1855 et 1865, et des remises agricoles annexes . - 1892 passage des bâtiments à Nicolas Grégoire et déclassement de l'usine en simple magasin ; - 1912 bâtiment rural ; - 1993 réhabilitation récente en maison avec destruction de la chaudière et de la cheminée carrée Datation estimative : 1876 à 1993 |

| Lavoir rue Victor Hugo |

| En 1885 Achille Sabatier, étant maire , dépose

le projet de construction du nouveau lavoir avec séchoir, dessiné par

l’architecte Sabonadier, sur le chemin de Pont de Clos. Le coût de

l’ouvrage en pierre de Beaucaire s’éleva à 11 107 frs, prix du

terrain compris (925 m2). Il fait l’objet d’une restauration en 2020.

Il mesure 12 m de longueur sur 1,8 m de largeur, entouré d’un trottoir

de 0,5 m de largeur, la toiture de tuiles plates reposait sur 10 piliers.

Il était alimenté par une conduite en fonte de 640 m de longueur depuis

la Fontaine Vieille. Le 28 février 1929 un cyclone emporta les toitures

de la cave coopérative et de notre lavoir. Le coût de réfection s’éleva

à 17 370 frs. En 1937, Jacques Disset étant maire, il fut décidé de

forer un puits avec moto-pompe, la source devenant insuffisante et la

canalisation vétuste. Le lavoir du Pont de Clos fut utilisé jusqu’en

1987. Datation estimative : 1855 |

| Presbytère puis médiathèque de Manduel |

| Henry Revoil a réalisé l’église de Manduel, consacrée

en 1862, ainsi que le Presbytère (1859-1863). Ce batiment est utilisé à

l’heure actuelle pour les services de la médiathèque et de l’école

de musique. Né à Aix en Provence en 1822, décédé à Mouriès en 1900,

cet architecte en chef des monuments historiques, est nommé architecte

diocésain en 1852. Il a travaillé sur de nombreux édifices religieux

dans le midi méditerranéen de la France. Ses réalisations les plus

prestigieuses sont les chantiers marseillais quand il a pris la suite

d’Espérandieu en 1874, dans la direction des travaux de la Major et de

Notre Dame de la Garde Datation estimative : 1863 |

| Mairie de Manduel |

| La mairie est construite sur l’emplacement de l’ancien

cimetière (déplacé en 1700) en 1838-1839 sous les mandats des maires

Roux puis Hugues par l’entrepreneur Astruc, et l’architecte A.De

Seynes, Le bâtiment jouxte alors, l’église primitive du XIe siècle orientée vers l’est. Cette église, sur le modèle de la chapelle Saint-Laurent de Jonquières St Vincent mais en beaucoup plus grand, est en très mauvais état et sera démolie en 1859 pour être remplacée par l’église actuelle orientée sud nord. La mairie est, surmontée d’un clocheton avec ouïes, modèle réduit de celui de l’église primitive voisine. Une croix est sculptée sous le fronton, comme le permet le concordat conclu en 1801, avec au-dessous et au centre de la façade un cadran solaire. En 1833, le Nîmois François Guizot ministre de l’instruction publique, fait voter la loi faisant obligation à chaque commune d’ouvrir une école. Cela entraîne l’installation au rez-de-chaussée de la mairie, d’une école publique ainsi que l’appartement de l’instituteur et de l’institutrice. Au premier étage se trouve le bureau du maire, la salle du conseil, la chambre du percepteur ainsi qu’un appartement. En 1906, durant le mandat d’Antoine Mazoyer la mairie fait l’objet d’une première restauration. La façade est crépie et les encadrements des portes et fenêtres sont modifiés par des moulures et des consoles. Le balcon occupe désormais toute la longueur de la façade. Le blason de Manduel sur lequel figure le monogramme de République Française apparaît sur la face sud du clocheton. La croix sous le fronton est enlevée (loi sur la laïcité de 1905). Le cadran solaire disparaît, lui aussi, car depuis 1862, juste à côté, la nouvelle église en a deux, (un à l’est et un à l’ouest) mais surtout possède une horloge, dont le mécanisme changé en 1912, est toujours en fonctionnement. A l’intérieur au rez-de-chaussée on installe, à la place des écoles, le secrétariat et le logement du garde. D’autres rénovations sont intervenues depuis, dont celle qui a consisté à décrouter les murs pour mettre à jour les pierres apparentes. Sur la place de la mairie, fut implantée en 1993 une borne milliaire d'Antonin-le-Pieux datée d’environ 145 après J. -C. (voir sa fiche sur ce même site) Voilà comment notre mairie inspirée en 1838, d’éléments de notre église primitive du XI° siècle et construite sur un terrain attenant, accueille aujourd’hui, sur son square une borne romaine ayant servi de pilier pour en soutenir l’arc de la voûte de celle-ci. La boucle est bouclée. Datation estimative : 1838-1839 |

| Borne milliaire d'Antonin-le-pieux |

| Cette borne fut érigée en l’an 145 de notre ère par

l’empereur romain Antonin le Pieux pour marquer le 7e mille sur la voie

Domitienne qui joignait l’Italie à l’Espagne, et qu’il venait de

restaurer. Ce 7e mille se situe à 10,4 km de Nîmes sur le territoire de Redessan dans le quartier de Cureboussot. La route actuelle (D999) à ce niveau recouvre la voie romaine qui fut utilisée jusqu’au 18e siècle, mais les bornes qui la jalonnaient furent le plus souvent déplacées. On ignore à quelle époque cette borne du 7e mille fut transportée à Manduel. Le fait est qu’elle fut retrouvée intacte en 1860 avec des fragments d’une autre borne sous le pavé de l’église ancienne que l’on venait de détruire pour construire sur son emplacement l’église actuelle. Elle y était restée 7 siècles, ce qui explique son état, elle est probablement la borne qui est la mieux conservée de la Via Domitia. Borne classée par arrêté le 5 juin 1973. Datation estimative : an 145 |

| Eglise de Manduel |

| Le bâtiment actuel consacré en 1862, remplace un édifice,

démoli en 1859, encore visible sur le cadastre de 1809. A l’origine,

l’église primitive, probablement construite au XIème siècle, était

orientée est-ouest. Sa remise en état nécessitait d’importantes réparations

et le projet d’agrandissement n’ayant pas été retenu, elle fut démolie

en 1859. L’église actuelle, de style néo-romane est orientée, nord- sud. Elle est une croix latine de 40 mètres sur 20 avec trois nefs et cinq travées. Les peintures décoratives sont d’origine (sauf pour les colonnes de la nef centrale. Sources : Monuments historiques). Le sanctuaire large et spacieux se termine par une abside semi-circulaire, éclairée par trois baies à vitraux. C’est la partie la plus richement ornée. La voûte en cul-de-four est peinte en bleu avec des ogives feintes pour s’harmoniser avec une nef centrale très élancée. Le transept porte à chacune de ses extrémités une entrée latérale surmontée d’une double fenêtre géminée à colonnettes d’angle avec double archivolte. Sur la croisée de ce transept, la représentation des quatre évangélistes est inscrite sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les bas-côtés sont soutenus par un rang de colonnes cylindriques à chapiteaux ornés de riches moulures et de feuilles d’acanthe. Le clocher quadrangulaire dans sa base devient octogone à partir du fronton et prend une forme pyramidale qui donne à la façade un caractère gracieux et imposant. Architecte auteur de l’édifice : Henri Revoil Par arrêté du Ministre de la Culture du 2 mai 1984 a été classé monument historique : le tableau « La mort de Saint Joseph » toile et cadre du 19 ème siècle. Par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1982 ont été inscrits sur l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés Monuments Historiques : - Les peintures murales à décor ornemental, (1862). - Les deux grilles latérales du chœur, fer forgé, (1862). - Les 4 évangélistes sur la croisée du transept, peintures murales, de Bernard Gentilini , (1862). - L’arrestation de Saint Genest, toile avec son cadre, 19ème siècle (répertorié). - Le banc des marguilliers, bois, (1862). Nota : Dans le cœur, il y a l’étoile de David avec une double couronne d’épines (unique en France) Les peintures dans le cœur sont entourées d’un liseré bleu-blanc-rouge car elles ont été peintes par un républicain ; ce qui, à l’époque a généré un scandale Datation estimative : 1862 |

| Croix du cours Jean Jaurès |

|

| Croix et calvaires de Manduel Les croix ou calvaires sont

les témoins modestes de la piété populaire de leur époque. A ce titre,

elles font partie intégrante de notre patrimoine. La tradition orale de

nos aînés et les documents d’archives nous permettent de penser

qu’il y a eu douze croix sur le territoire de notre commune. Il n’en

reste aujourd’hui que sept. Croix-calvaire, quelles différences? Le mot

"croix" est générique et convient pour tout désigner : un

monument extérieur ou intérieur (quelles que soient ses caractéristiques

techniques ou artistiques) de petite ou très petite taille. Le calvaire

en vocabulaire architectural désigne forcément un monument extérieur,

il suppose la présence d'un socle imposant, par lequel il va ressembler

vaguement à ce qu'est un Calvaire originairement. C’est à dire un nom

propre de lieu, une colline en dehors des murs de Jérusalem, le Golgotha,

dont le mot Calvaire est la transcription latine. Il évoque des images de

croix bretonnes avec une multitude de personnages. Ce qui fait le calvaire

c'est le caractère extérieur, la monumentalité et une base imposante.

Cependant nous garderons la dénomination couramment utilisée par les

vieux manduellois. Croix du Cours Jean Jaurès Hauteur 6,20m. Considérée, non sans raison, comme la plus belle, elle a été érigée au milieu du 19e siècle. Le socle de pierre a une corniche finement sculptée, la croix est en fer forgé, chaque branche est pourvue à son extrémité d’une feuille d’acanthe, le centre est occupé par une couronne d’épines. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire de la liste des monuments historiques (arrêté préfectoral en date du 31 décembre 1982). De mémoire d’anciens manduellois, il semblerait que cette croix fut aussi une croix de mission et son emplacement devant l’église rend crédible ces témoignages Datation estimative : 19°siècle |