|

En 1709, un hiver épouvantable s’abat sur le pays. Ce froid sibérien détruit une bonne partie du vignoble français. A Paris, le prix du vin est multiplié par trente. Si les vignes de France ont tiré leurs révérences, celles du Bas-Languedoc ne sont pas toutes passées de vie à trépas. Avant que les autres vignobles se reconstruisent, celui du Languedoc a pris une longueur d’avance. Il est l’un des seuls à pouvoir approvisionner la capitale. | |

| Olivier de Serres offrira un grand bond en avant à la culture de la vigne méditerranéenne et française, à la fois sur la façon d’organiser et d’implanter son vignoble, de traiter les maladies ou encore des soins à apporter à la cave pour fabriquer son vin. Il conduit de multiples expériences qu’il consigne au fil des saisons. Elles aboutissent à l’écriture d’un livre « Théâtre d’agriculture et mesnage des champs », qui paraît en 1600 et verra 24 rééditions. |  |

|

|

En 1722, bien après la période moyenâgeuse, dans l’ouvrage de référence « Economie Générale des biens de campagne » on peut lire la note suivante : on voit à Marseille des vignes qui n’ont pas été taillées depuis 200 ans car elles sont montées sur de grands arbres et produisent de beaux et bons raisins appelés « les poumestres ». Ces vignes sont présentes dans tout le Sud de la France et portent certains cépages, le muscat, le corinthe, le cioutat ou le damas. L’une des dernières traces de cette vigne méditerranéenne est relevée en 1830, à Barjac, dans le Gard, elle faisait le fierté du village, son tronc était large comme le tour de taille d’un homme. |

|

|

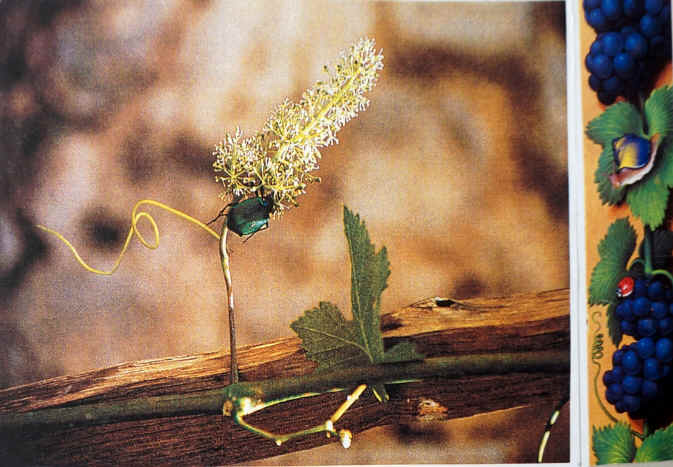

Larme de la vigne : sève qui coule goutte à goutte, au printemps, des sarments taillés. Les larmes de la vigne fournissent quantités de remèdes. Ce suc est puissant contre la « pierre des reins et de la vessies ». en se lavant avec cette liqueur, on guérit aussi la lèpre, la gale… En ce mettant, matin et soir, quelques gouttes dans les yeux, ce suc fortifie et éclaircie la vue. En l’exposant au soleil pendant un an, il s’épaissit comme du miel. Il est alors utilisé comme baume renommé et précieux pour les plaies et les ulcères. |

|

|

|

A l’époque, la vigne a peu d’ennemis naturels on ne lui prête que trois modestes prédateurs. Les bêches, petits moucherons de couleur verte. Les gribouris , sorte de petits hannetons, pour les supprimer, il suffit de semer, entre les ceps des fèves sur lesquelles ces insectes gourmands se jettent. L’escargot grand prédateur de la vigne. Les spécialistes recommandent : il faut choisir le temps de la rosée ou la fraîcheur du matin pour faire la guerre aux escargots qui se cachent avec la chaleur. L’usage en Languedoc est d’en faire des ragoûts, ce qui rend cette recherche plus animée. |

|

|

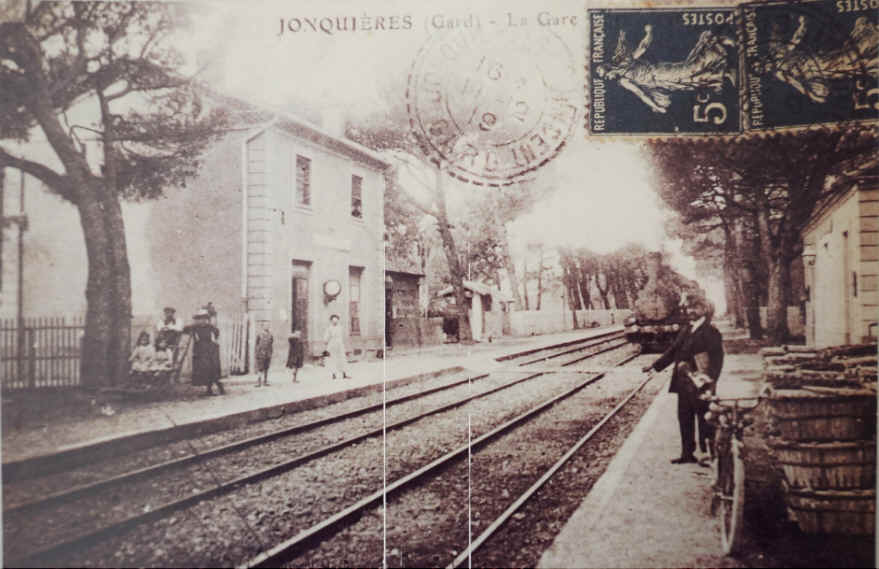

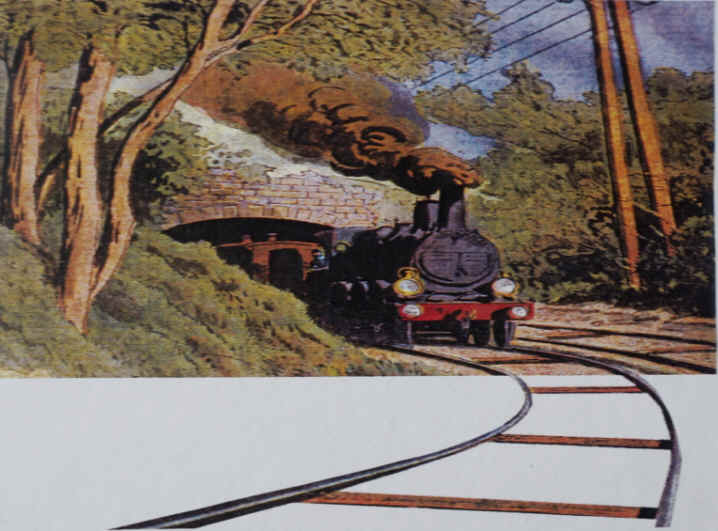

L’arrivée du chemin de fer dans le Gard : C’est peut-être l’opération la plus importante dans l’histoire viticole de notre région. Les premiers wagons qui longent les vignobles du Midi offrent un moyen de transport inespéré. Du jour au lendemain les frais d’acheminement des vins sont divisés par quatre. |  |

| Port

de Sète :

La première pierre est posée le 29 juillet 1666. Louis XIV favorise la

croissance de cette nouvelle cité. Toute personne qui y bâtit maisons

et entrepôts pour le commerce est exempté de péages, le succès du

port de Sète est immédiat. Dès 1670, il enregistre une dizaine d’escales

de grands navires et plus de cinquante l’année suivante.

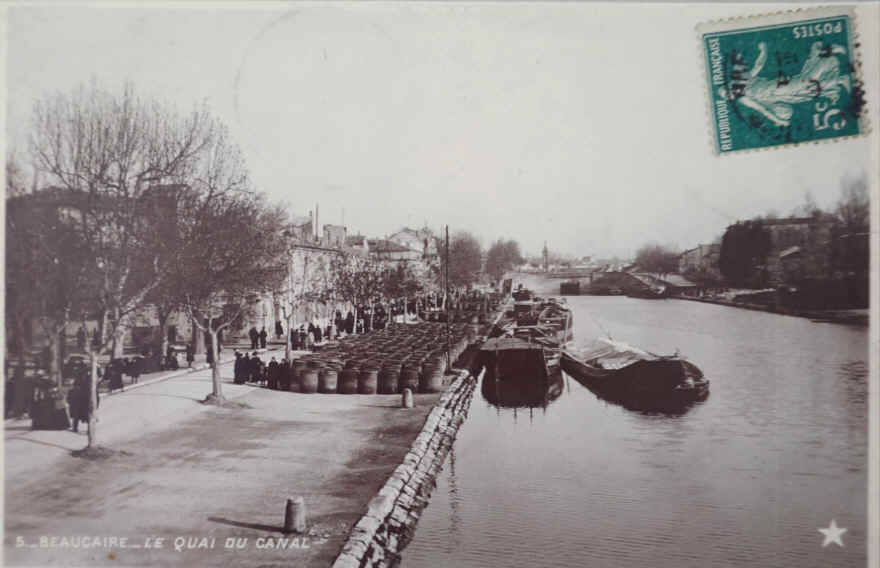

Le canal du midi : 240 Km. De long. Cette voie d’eau traverse de part en part le Languedoc et relie Bordeaux à Sète qui sera le point de rencontre entre le canal et la Méditerranée. Ainsi, Bordeaux est placé à six jours de Sète, par le canal royal qui deviendra le Canal du Midi à la Révolution. |

|

|

|

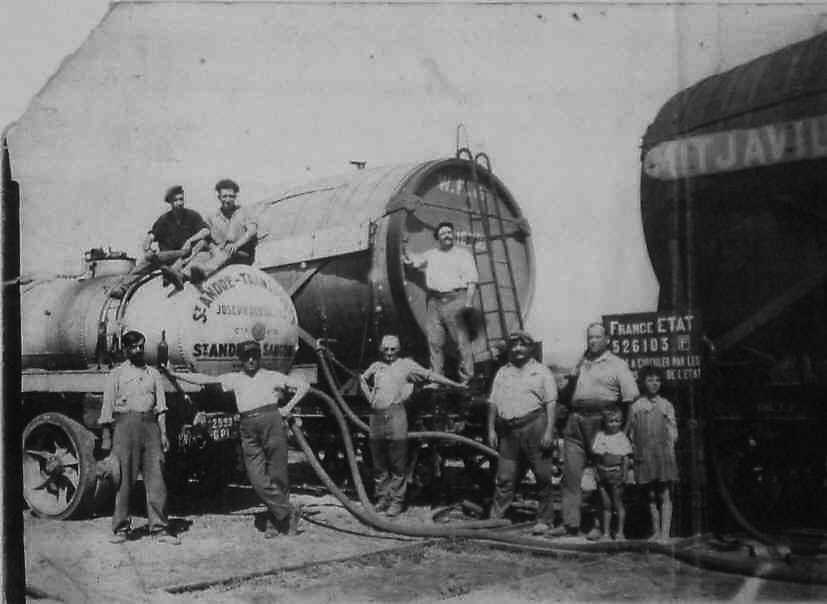

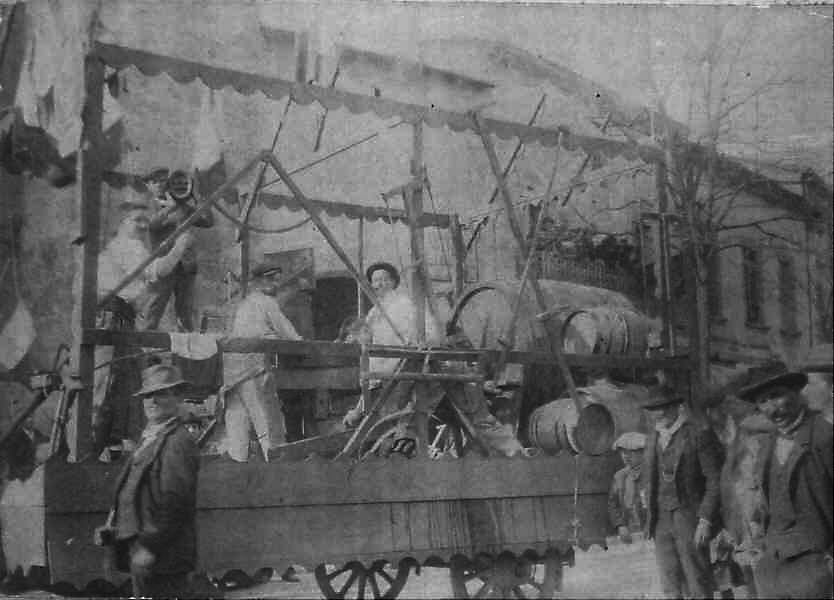

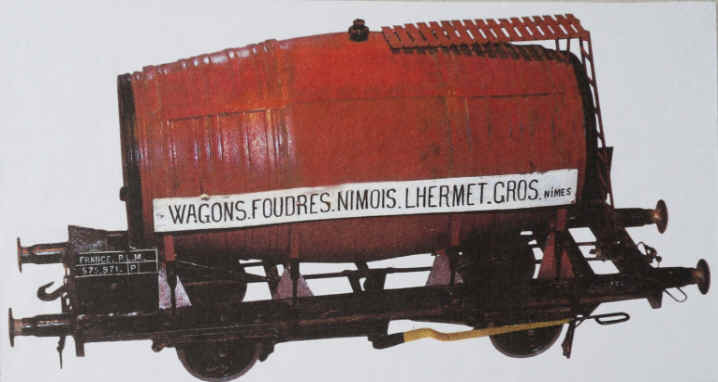

Transport de vin : Si le canal du Midi joue un rôle important dans le commerce des vins, une autre voie de transport va leur donner un sacré coup d’accélérateur. A la fin du second Empire, 17.500 Km. de rails sont posés. Le vin emprunte alors ce nouveau moyen de locomotion le tonneau devient foudre, grands réservoirs arrimés sur les châssis des wagons, peints en rouge, gris brun ou vert, ils étaient marqués aux initiales de leur propriétaire ils portaient la mention « Transport de vin ». Ils seront remplacés par les wagons citernes après la dernière guerre mondiale. | |

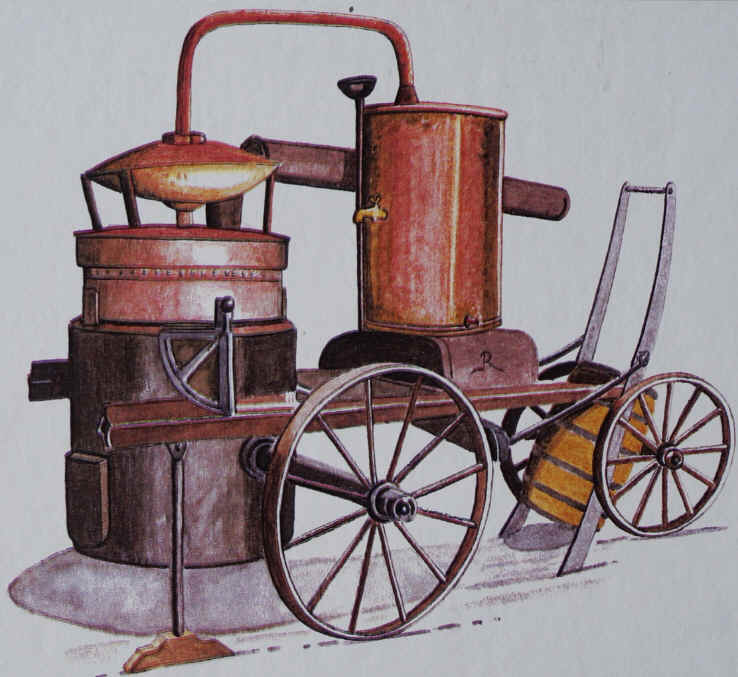

| Un nouvel alambic : En 1800, à la faculté de médecine de Montpellier, un simple marchand de mousselines de Nîmes, Edouard ADAM, fait soudain trembler les apothicaires. Cet appareil révolutionne la fabrication des eaux-de-vie. Il permet d’obtenir un alcool pur avec une rapidité stupéfiante. Ainsi, à la fin du XVIIIéme siècle, 500.000 hectolitres d’eau-de-vie transitent tout les ans sur les quai de Sète |  |

|