Contexte régional

Située aux confins de la plaine côtière du Languedoc et de la basse vallée du Rhône, la feuille géologique Nîmes comprend quatre domaines bien différenciés :

-

— au Nord-Ouest, les Garrigues de Nîmes, collines et plateaux constitués de calcaires d'âge Crétacé inférieur déposés en milieu marin. Plissée au Tertiaire, cette région est limitée au Sud par la faille de Nîmes.

-

— au centre, le plateau des Costières, dont la surface est couverte par des alluvions rhodaniennes du Quaternaire ancien. Ces formations détritiques couronnent une importante série tertiaire. La partie occidentale déprimée des Costières est la plaine de la Vistrenque, largement occupée par l'agglomération nîmoise.

-

— la partie sud-est de la feuille, basse et quadrillée de canaux, appartient au domaine camarguais.

-

— le Nord-Est de la feuille est beaucoup plus complexe. Le confluent du Rhône et du Gardon y forment la limite sud-est des collines d'Avignon, mosaïques d'affleurements crétacés, miocènes, pliocènes et quaternaires.

Dans ce paysage relativement ordonné, les collines de Beaucaire apportent une note d'originalité, avec des lambeaux ruiniformes de molasse burdigalienne perchés sur des pitons à soubassement de calcaire d'âge crétacé inférieur.

F. MÉNILLET 1973

Histoire géologique régionale

C'est avec la période crétacée qu'apparaissent les premiers dépôts ayant un rôle important dans l'ossature actuelle du territoire couvert par la feuille. Les calcaires d'âge hauterivien et barrémien, qui affleurent dans les Garrigues, les collines de Beaucaire, de Montfrin et de Théziers, sont des dépôts marins, de plate-forme littorale, en bordure sud de la « fosse vocontienne ». Après l'épisode urgonien, un bombement, l'Isthme durancien (~Albien; la collision Afrique-Eurasie commence!) va se développer, de l'Estérel aux Pyrénées. Cette zone émergée va séparer la mer Alpine, au Nord-est, de la future méditerranée, au Sud.

Ensuite, jusqu'à l'Éocène inférieur, aucun dépôt important n'a vraisemblablement recouvert ces formations. La fin de la période crétacée n'est représentée en Languedoc et en Provence, que par des dépôts d'origine essentiellement continentale. Peu étendus, les dépôts éocènes correspondent également à un milieu continental, avec des formations essentiellement argilo-sableuses. Dans les collines de Beaucaire, la partie supérieure de l'Éocène est représentée par des calcaires lacustres à saumâtres, classiquement rattachés à l'étage Sannoisien. Selon Cl. Cavelier, leur faune présente cependant beaucoup plus d'analogie avec le Ludien, tel qu'il est défini dans le Bassin de Paris.

La phase pyrénéenne (~Maestrichien; collision Afrique-Europe liée à l’ouverture de l’Atlantique sud!), localement responsable du plissement des Garrigues, serait donc postérieure au dépôt de ces calcaires (???).

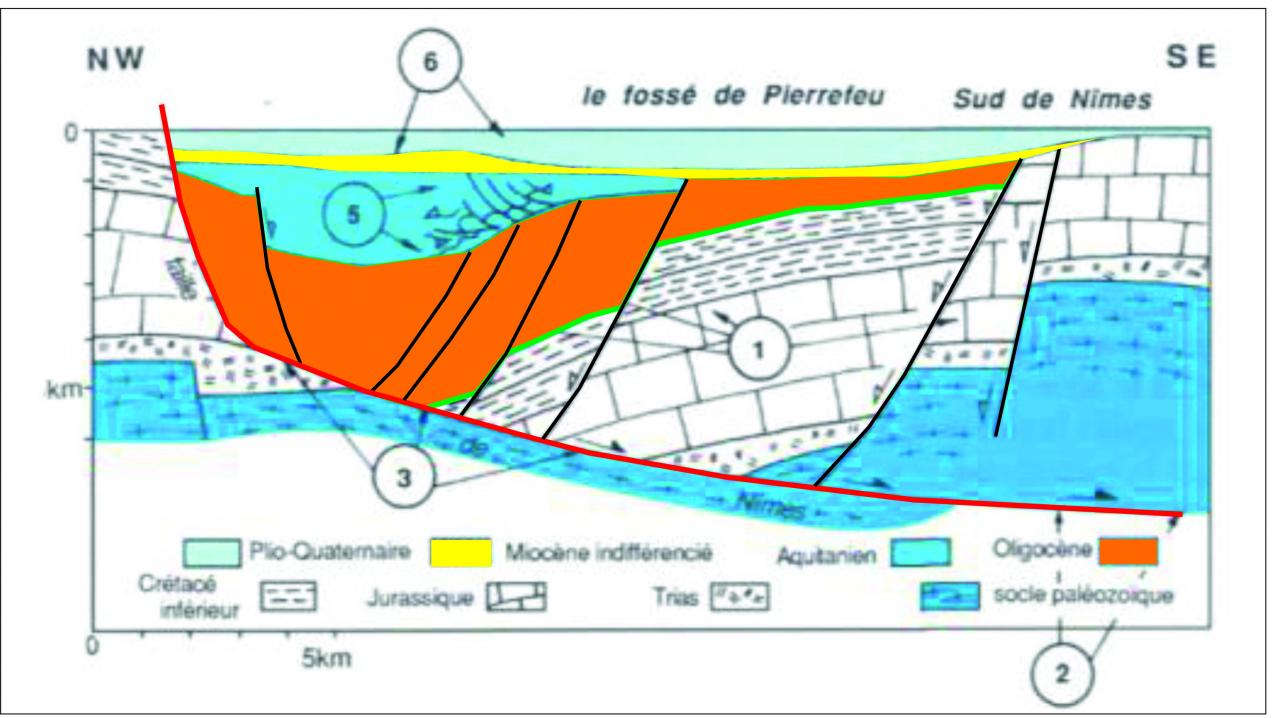

Après cette période orogénique, intervient comme dans bien d'autres régions de l'Europe occidentale (Alsace, Bresse, Limagne), une tectonique cassante en distension, responsable de la formation de grabens. Une structure de ce type s'est formée à l'emplacement actuel des Costières.

Au Sud-est, la faille de Nîmes interrompt brutalement les Garrigues et affaisse l'ensemble des formations géologiques. On rentre dans le domaine des plaines bordières, couvertes de cailloutis "villafranchiens" (quaternaire ancien), localement recouverts de limons, où l'altitude dépasse rarement les 100 m.

La faille de Nîmes (comme la faille des Cévennes) limite un profond fossé d'effondrement (graben) correspondant à la "Vistrenque" et au "graben de Pujaut". Au Sud-est, ce fossé est limité par une zone positive (horst), bien marqué entre Villeneuve-lès-Avignon - Montfrin - Beaucaire, où l'on peu observer des formations crétacées ; ce horst disparaît sous les terrains récents vers le Sud-ouest (costière de Nîmes).

En fait le socle s'enfonce progressivement vers la méditerranée par une succession de horst et de graben recouverts peu à peu par les alluvions quaternaires.

Les compagnies de recherches pétrolières ont reconnu une puissante série d'âge stampien-aquitanien, composée d'évaporites à la base et d'éléments détritiques fins au sommet, qui a comblé ce fossé.

C'est également le long de la faille de Nîmes que jaillit la source Perrier.

Au Miocène, l'évolution de la région du bas-Rhône, est liée à l'histoire de la mer périalpine. Les dépôts caractéristiques de ce bras de mer, les molasses burdigaliennes et helvétiennes (Molasse : calcaire gréseux friable, parfois très riche en coquilles comme dans la pierre du pont du Gard) sont bien représentées sur la feuille dans les collines de Beaucaire, Montfrin, Théziers et sous les Costières. ....

Après la transgression burdigalienne (- 20 - 11MA) qui va voir le niveau de la mer monter de près de 200 m (par rapport au rivage actuel), la mer se retire

Vers - 6 MA la méditerranée va vivre un épisode critique. La fermeture du détroit de Gibraltar va entraîner une baisse de plusieurs milliers de mètres du niveau de la mer. Cette "crise messinienne" a des conséquences importantes : dépôts de gypse et de sels, surcreusement des vallées (des sondages et des études géophysiques ont montré que le Rhône, ou plus exactement le paléo-Rhône (La formation d'une pré-vallée du Rhône, très profonde, se placerait à cette période.), s'était enfoncé de près de 1000 m sous la Camargue). Mais la mer revient très vite et envahit les vallées les plus profondes (la mer remonte de la sorte jusqu'à Lyon), déposant d'importantes quantités d'argiles puis de sables.

Dans le bassin du Rhône, le cycle pliocène correspond à une invasion de la mer dans cette pré-vallée, transformée en ria et comblée par le dépôt des argiles à faciès plaisancien..... Du Gùnz au Mindel, se seraient déposées les formations détritiques des Costières, affectées, après leur dépôt et plus particulièrement dans les périodes interglaciaires, de pédogenèses relativement intenses. L'essentiel du matériel de ces formations vient du remaniement, par le Rhône quaternaire, des débris de quartzite du Trias alpin et des sables pliocènes. En suivant l'hypothèse de G. Denizot (1946) et de A. Bonnet (1953), le relèvement tectonique des Costières aurait eu lieu à la fin de cette période. Dès le Riss, la disposition actuelle des basses vallées du Rhône et du Gardon était probablement esquissée et les dépressions des Costières déjà individualisées. Le dépôt des principales masses loessiques s'est effectué, pour l'essentiel, pendant les périodes Riss et Wûrm.

Dans certaines parties de la Petite Camargue et de la rive gauche du Rhône entre Aramon et Beaucaire, des lagunes ont vraisemblablement subsisté, jusqu'à une période relativement récente de l'Holocène.

F. MÉNILLET 1973 & J.P. ROLEY 2007

en minuscule/italique : notes ACPM

fosse vocontienne extrait de "GEOL-ALP" (http://www.geol-alp.com), par Maurice GIDON, 1998-2019

Isthme durancien (G. Demarcq 1973)