|

|

|

|

Le système coopératif à Manduel 1882-1930ouLa SOCIÉTÉ VITICOLE, une initiative manduelloiseACPM 2007-27

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Le système coopératif à Manduel 1882-1930ouLa SOCIÉTÉ VITICOLE, une initiative manduelloiseACPM 2007-27

|

||

|

|

|

|

| Au 19ème la question sociale fait

l'objet de nombreuses réflexions au vu des situations sociales de l'époque: les

conditions de vie des ouvriers dans le monde industriel qui se développe

à grande vitesse, les idées liées aux mouvements révolutionnaires etc

...

Entre les courants "libéraux" et "marxistes", une troisième voie intermédiaire se dessine, celle ci veut associer une économie sociale basée sur la solidarité et prônée naguère par Charles Fourier: Des démarches apparaissent très tôt, dès le début du 19ème, surtout au Royaume Uni : "Christian society", "The Rochdale Society of Equitable Pioneers", Robert Owen, etc ... En France ce sont un peu plus tard les expérimentations des Phalanstères (le familistère Godin entre autres), coopératives et autres associations qui vont se multiplier à cette époque. Si Nîmes n'est pas un foyer de coopération des plus actif, il va cependant devenir par la volonté de 3 hommes un des principaux centres qui vont animer cette démarche et que l'on dénomme "l'École de Nîmes". Auguste Fabre, socialiste, libre penseur, crée en 1878 une coopérative « La Solidarité ». Il crée une Bourse de travail en 1884, la deuxième de France. Édouard De Boyve, bourgeois et rentier, est lui fondateur de la coopérative de consommation l'Abeille Nîmoise. Ces deux sont à l'origine du premier congrès des sociétés coopératives de France, réuni le 27 juillet 1885 à Paris et lancent une revue "L'émancipation" qui sera de 1886 à 1932 l'organe de l'École de Nîmes. Enfin Charles Gide, professeur d'université d'économie à Montpellier et Paris, rejoint ce premier groupe en 1885 et deviendra par son action tout au long de sa vie le plus éminent penseur et théoricien de ce mouvement. Il sera par exemple l'auteur de plus de 800 articles dans la revue "L' émancipation" mais aussi pacifiste, moraliste, Dreyfusard mais aussi colonialiste et même anti-corrida. Ils sont tous issus du milieu protestant de Nîmes ce qui n'est pas une surprise car très tôt cette communauté s'est impliquée dans ces démarches. Les liens entre ce mouvement Nîmois et celui qui va naître à Manduel reste inconnu à ce jour. On peut cependant noter qu'avant la création de la Société Vinicole, une "Société de secours" (1) est bien présente à Manduel à la fin de l'Empire ce qui peut être considéré comme son germe. Les institutions sociales de Manduel qui vont s'enchaîner depuis 1881 sont remarquables par leur ampleur et leur nature. C'est ainsi que le BTI diligentera un chercheur et fonctionnaire international, Maurice Milhaud (Conseiller des Nations Unis pour le développement social, membre de la section SFIO de Genève), au début des années 1930 pour l'étudier sous la forme d'une thèse ("La coopération dans une commune viticole" (2)) qui est la source principale des informations données ci dessous. |

||

|

La préface de cet ouvrage a été écrite par Charles Gide au soir de sa vie. On ne peut s'empêcher de la reproduire ci dessous car elle est pertinente en faisant souffler un regard expert et acéré sur la démarche des Manduellois sans se départir toutefois d'une pointe de causticité voir de condescendance. L'École de Pray, qui a créé la

méthode des monographies, avait

recommandé aussi l'emploi des monographies de communes. Elles sont

pourtant très rares. Il faut donc savoir gré à Maurice Milhaud de

celle qu'il nous présente. |

|

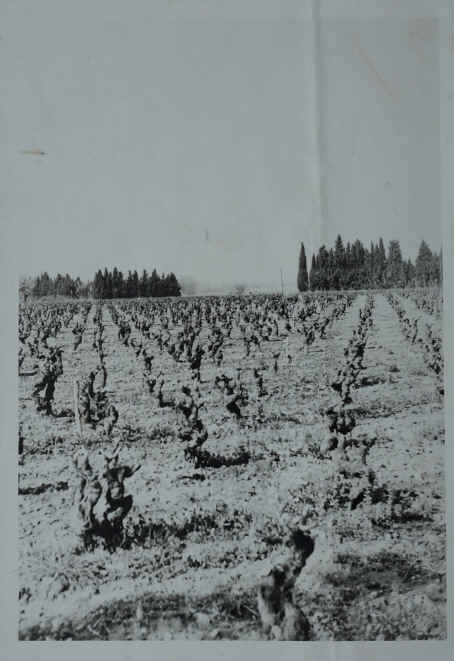

Le Milieu Economique :Sur la vaste plaine à laquelle appartient Manduel, tout semble uniformément plat jusqu’à la chaîne des Garrigues. Au Nord de la Commune des terres d’alluvions profondes et fraîches très exposées aux gelées printanières, qui se prêtent particulièrement aux cultures maraîchères. Au Sud, Sud Est et Sud Ouest des terres d’alluvions au sol plus ou moins aride, et des sols caillouteux, sableux, la Costière. Quelques petits ruisseaux traversent la commune, mais sont secs en été. Cette pénurie d’eau pèse sur le choix des cultures. Il y a de l’eau en sous-sol mais on n’en a pas tiré parti jusqu’ici. L’aridité du sol et la rareté de l’eau d’irrigation firent de la vigne la seule culture rentable, au détriment de la culture de l’olivier et du mûrier en vogue jusqu’à la fin du XIXème siècle. Entre 1870 et 1880, la destruction de la majeure partie du vignoble par le phylloxéra perturba profondément l’économie de nombreuses populations viticoles en France. Certaines régions reçurent un coup mortel d’autres plus favorisées par la nature se livrèrent avec succès à de nouvelles mises en valeur. Ce fut le cas du département du Gard. Manduel et les communes voisines entreprirent à cette époque de la culture maraîchère, pendant la crise phylloxérique on vit s’accroître les troupeaux d’ovins, ce qui permit à la population qui vécut péniblement du fruit de ces autres occupations agricoles pendant la crise, de rétablir leurs vignobles à la fin de cette crise. |

|

La Coopération :Lorsque en 1876, le phylloxéra anéantit le vignoble manduellois, les propriétaires ensemencèrent en céréales et en fourrage les terres sur lesquelles le vignoble avait jusqu’alors prospéré, mais ces nouvelles cultures occupaient moins de main d’œuvre que la vigne. De nombreux travailleurs partirent dans les vignobles de l’Hérault que le phylloxéra n’avait pas encore ravagés. Ensuite quatre à cinq années de cultures fourragère épuisent le sol. Contraints de chercher du travail ailleurs, les manduellois partaient leur sac sur le dos pour se faire embaucher sur la place d’Arles d’où ils se rendaient en Camargue. Leur migration était saisonnière. Mais les manduellois allaient faire preuve de plus d’inventivité et d’initiatives pendant ces années difficiles. A une époque où le principe d’actions collectives étaient totalement inconnu dans les campagnes, ils organisèrent dans leur village l’entre aide mutualiste et la coopération et cette initiative atténua tout de suite pour eux les conséquences de la crise. Quelques œnologues avaient tenté vers 1880 de greffer des plants français sur des plans stériles importés de l’état du Texas aux États-unis. Le propriétaire du château de Campuget Monsieur LOGOL retour d’un voyage aux États-unis d’Amérique, était l’un des premiers à l’appliquer en France. En 1882, après les premières tentatives de greffe de cépages français sur les plants américains les manduellois comprirent tout le parti qu’ils pourraient tirer de ce nouveau procédé s’ils étaient les premiers à le propager. A cette époque en 1882 quelques ouvriers agricoles fondent à Manduel une société dite Société Viticole dont l’activité va se multiplier, tantôt sous la forme de la mutualité, tantôt dans le cadre de la coopération. Le but de ces hommes qui comprenaient que notre sol aride ne pouvait porter que de la vigne, et que la vigne seule pouvait faire vivre une population essentiellement agricole, fut d’abord l’étude classique de la propagation des plants américains, le phylloxéra ayant anéanti la totalité des cépages français. La sécheresse de nos sols n’admettait pas d’autres cultures, il fallait reconstituer nos vignobles mais pour cela il fallait connaître les plants américains, leurs convenances, leur plantation, leur greffe qui n’avaient pas encore été pratiqués. Les fondateurs de la Société Viticole (des ouvriers sans travail) savaient qu’elle ne s’imposerait que si elle regroupait des ouvriers qualifiés, ils créèrent un enseignement destiné à accroître leurs capacités professionnelles, ils recherchèrent des méthodes d’organisation du travail et adoptèrent le travail en équipes. Le sérieux de ces efforts inspira confiance, de nombreux propriétaires n’hésitèrent pas à confier leurs travaux aux membres de la Société Viticole qui se développa rapidement. Pendant 10 ans de 1885 à 1896, la Société Viticole oeuvra à la reconstitution d’importants vignobles dans plusieurs départements du Midi. La Société vinicole oeuvre comme une "société de service" avant l'heure, ainsi : les travaux externes sont trouvés grâce à des démarchages publicitaires: courriers envoyés aux propriétaires, annonces dans les journaux, démarchages directement par le président dans les différents départements du Midi avec le slogan "Nous sommes de bons ouvriers". Cette activité prend plusieurs formes :

La rémunération des sociétaires repose sur le prix de la journée de travail (dans un premier temps établi par le conseil, puis à partir de 1889 il est décidé par la majorité à bulletin secret). En général cette rémunération est plus élevée que les autres ouvriers de la région, mais la "qualité est là" (2,25-3 fr en 1889, 3-4fr en 1898). Une stricte discipline est appliquée: on veut éviter des dérives liées à des familiarités ou des tolérances. Quelques exclusions seront prononcées pour par exemple des abandons de poste ou des acceptations de travaux sans autorisation de la Société.

|

|

|

Extraits du Journal de la Société

d'Agriculture de Carcassonne, 1885 (Doc. GALLICA):

|

L’Enseignement Professionnel :Dés le début on n’accorde le titre de greffeur professionnel qu’à ceux des sociétaires qui se soumettent à l’examen de trois experts choisis hors de la Société. Leur nom est inscrit par ordre d’habileté sur un tableau placé dans la salle de réunion. On devient bientôt encore plus exigeant sur la qualification non seulement pour le greffage, mais aussi pour le plantage (la plantation) et la taille de la vigne. Les décisions suivantes sont prises à l’unanimité : 1°Aucun membre ne participera aux travaux de la Société qu’autant qu’il aura été reconnu apte par la Commission Spécial des examens d’instruction viticole à exécuter les différents travaux auxquels il sera appelé. 2° Des instructions et des examens de plantage et de taille auront lieu tous les dimanches de 8 heures du matin à midi, à partir du dimanche 2 octobre jusqu’au dimanche 6 janvier 1884. 3° D’autres instructions et examens de greffage auront lieu tous les dimanches, du 6 janvier 1884 au mois d’avril de la même année. 4° Une commission spéciale composée de cinq membres est nommée par le Conseil. Un secrétaire rapporteur de la commission devra inscrire tous les sociétaires reconnus capables et en donner la liste au président de la Société. 5° La commission doit faire passer les examens le plus minutieusement possible. Cependant

elle ne devra pas être de rigueur pour ceux qui apporterons tout le

dévouement possible. |

La Pépinière :Cependant, peu à peu les manduellois ne furent plus appelés dans les départements voisins la main d’œuvre locale était devenue capable de cultiver la vigne sans leur concours. Mais Manduel avait surmonté la crise, la vigne regagnait du terrain. Les propriétaires demandant souvent la fourniture de plants américains, en 1885 la Société répond à ce besoin par la création d’une pépinière. La pépinière durant deux années occupa pendant plusieurs mois des femmes du village. La troisième année la Société renonça a exploiter sa pépinière, mais plusieurs sociétaires continuèrent pour leur propre compte. Ainsi naquit à Manduel une industrie nouvelle qui devint prospère. Avant la guerre de 1914, les plants manduellois s’exportaient jusqu’en Roumanie et en Russie. LES PEPINIERES DE MANDUEL ALLAIENT ETRE PARMI LES PLUS IMPORTANTES DE FRANCE. En 1930, 9 millions de plants de vigne produits à Manduel sont livrés au commerce |

||

|

|

La Mutualité :Une fois leur vignoble rétabli dans toute son étendue, et n’ayant plus à chercher du travail hors de la commune, les manduellois ne renoncèrent pas à l’action associative qu’ils avaient entreprise, ils firent face à des besoins nouveaux et il est donc décidé de lui donner une orientation nouvelle. C’est ainsi que dans leur petite commune, ils mettent sur pied un important système de coopératif, dont tous tirent le plus grand profit : boulangerie et magasin d’alimentation, caisse locale de crédit, cave coopérative, mutuelle maladie et mortalité du bétail. Depuis 1886 une Mutuelle maladie et décès fonctionnait au sein de la Société, moyennant une cotisation modique. En effet au décès du premier sociétaire, la Société décide de rembourser les frais d'obsèques et d’ériger une pierre funéraire et d'étendre cette mesure à tous les sociétaires. De plus les sociétaires doivent assister aux obsèques faute de quoi ils encourent une amende. En 1886, on décide une allocation en cas maladie (1fr / jour jusqu'à 4fr en 1925 plus 1kg de pain). Au début on passe contrat (indemnité annuelle) avec le médecin du village pour soigner les sociétaires. Mais assez vite le médecin n'y trouvant pas son compte, le contrat ne sera pas renouvelé. La cotisation mensuelle s'élevait au début à 0,5fr pour atteindre 2fr en 1925. La Société remboursait aux alentours de 500 journées de maladie par an. En 1930 les Manduellois créent la Caisse Locale d’Assurance Mutuelle contre la mortalité du bétail. En fin le 1er mars 1931 leur esprit associatif a donné le jour à une Mutuelle libre au décès qui assure aux ayants droit du défunt le versement d’une somme d’argent et qui donne, aux sociétaires et pour une cotisation annuelle de 10fr la qualité de membre de la Clinique Chirurgicales Mutualiste de Nîmes alors en construction. Cette initiative amena de nombreuses adhésions à la Société Viticole qui passe de 85 (1930) à 110 (1931). |

|

la Boulangerie Coopérative : En 1898 fut fondée la Boulangerie Coopérative, qui devient l’activité principale de la Société et lui donne un nouvel essor. A cette époque le kilo du pain (9 sous (prix pratiqué par les 6 boulangers de Manduel)) représente un charge importante au regard des salaires. On décide la création d'une boulangerie coopérative. La boulangerie pouvait recruter en dehors de la Société vinicole mais les membres de la Société sont obligés d'adhérer et pour assurer la viabilité, ils doivent acheter le pain à cette boulangerie. Pour ceux qui faisaient leur pain, ils peuvent le vendre à la boulangerie. La Société constitua en en 1903 un capital de 4000fr divisé en 80 parts de 50fr toutes libérées à leur souscription. Au début on tolère un crédit de 30fr puis on préfère un délai de paiement de 4 semaines. C'est un succès, au bout de 5 ans, 5 boulangers sur les 6 avaient disparu! En 1903 La Société achète un immeuble ("La Maison de la Coopération") pour installer la boulangerie. En 1923, boulangerie et magasin seront réunis dans un nouvel immeuble, mais il devient difficile de trouver des gérants acceptant les contraintes coopératives. Le dernier gérant se retire en 1926 et rachète le premier immeuble avec son four est fait ainsi concurrence à la boulangerie de la Société et par voie de conséquence les ventes s'écroulent . Après plusieurs déconvenues avec des anciens boulangers pour exploiter la boulangerie la Société doit abandonner l'exploitation en 1929. A noter que les deux boulangeries qui subsistaient à Manduel en 1930 sont installées dans les locaux aménagés par la coopérative. |

|

|

|

1973:

Paul Martel, |

|

|

|

Le Magasin d’Alimentation : La guerre de 1914 surprend la coopérative en pleine expansion. Ceux de ses membres qui reviennent de la guerre, poussent leur Société à de nouvelles entreprises. Le coût de la vie étant très élevé, on créa en 1920 le Magasin d’Alimentation "Épicerie coopérative de la Société Vinicole de Manduel" sur des bases analogues à celles de la Boulangerie. On y trouve:

Le magasin est ouvert aux membres de la Société, les coopérateurs de la boulangerie et les nouveaux adhérents. Tous ont obligation de se fournir au magasin pour au moins 20fr par trimestre. La Société émis 400 parts de 50fr (rapport de 5%/an), de plus tout nouveau coopérateur devant verser 10fr de droit d'entrée et souscrire 4 parts de 25fr (rapport de 6%/an). Ce fut un nouveau succès: les adhérents passent de 200 (1928) à 250 (1930). La concurrence des établissement familiaux de Manduel est redoutable car elles ne supportent pas de charge de personnel. Au contraire le magasin emploie trois jeunes filles en 1930. Ici comme pour la boulangerie le commerce local sera affecté : sur les 5 alimentations en 1920, 3 vont se retirer. Les prix de vente sont fixés d'après ceux des coopératives de la région, en particulier celle de Nîmes. En fin d'année et comme pour la boulangerie, 80%, les trop perçus sont redistribués (la "ristourne") aux coopérateurs au prorata de leurs achats. |

|

|

Madame

Raymonde SANTOS

|

Le

magasin d’alimentation a été affilié à |

|

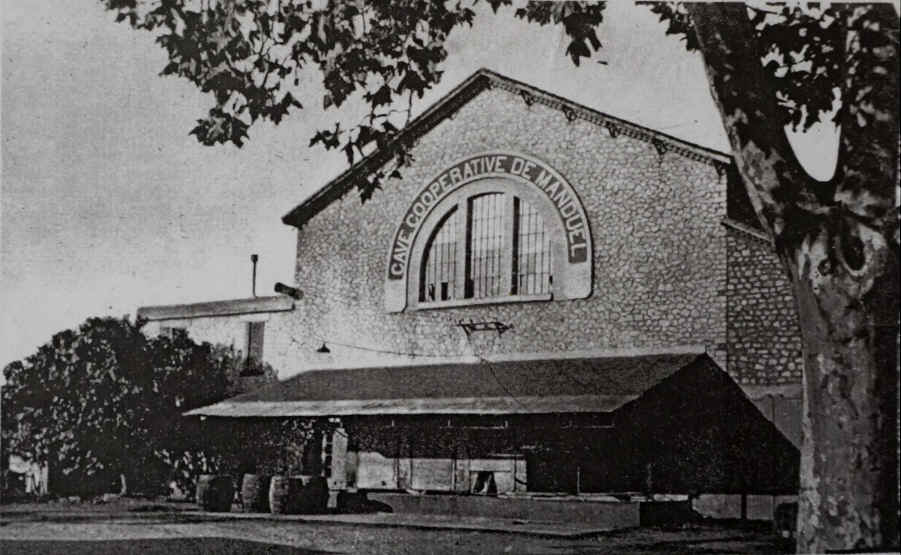

La Cave Coopérative : Les petits et moyens propriétaires se heurtaient à la difficulté de loger leur récolte, de la vinifier et de conserver leur vin. L’utilité d’une cave coopérative se fait sentir, plus particulièrement après la guerre, les vins se vendaient au prix élevé de 120 à 130 francs l’hectolitre. Des tentatives hors de la Société se font jour dès 1897 ("la Vigneronne" puis "L'Avenir") qui se chargent de vendre le vin vinifié individuellement. mais ne seront pas des succès. Entre 1903 et 1914 se créé une association (dirigée par L. Coste par ailleurs président de la Société) des journaliers qui disposent de fouloir et qui sont appelés par des propriétaires. Cette aventure prendra fin en raison de la caducité du matériel. Il faut bien reconnaître que l'installation d'une cave coopérative apparaît hors d'atteinte en raison de:

Mais le cadre législatif va changer:

Une premier tentative de création remonte à 1922 mais c'est un échec en raison d'une mise au point insuffisante et de charges trop lourdes. Le projet de construction d’une cave commune est repris par quelques viticulteurs. Le 4 Décembre 1926 une nouvelle Société coopérative est créée "Cave Vinicole de Manduel" et dont l'objet se formula de la manière suivante "l'acquisition, la construction et l'installation d'une cave commune, l'achat et l'utilisation des machines et appareils nécessaires à la vinification en rouge, en blanc et en rosé ainsi que la logement, la conservation et la vente du vin provenant exclusivement des exploitations agricoles des associés" . En 1929 une cave d’une contenance de 27.000 hectolitres est finalisée à Manduel. Un conseil de la cave est établi (fonctions gratuites, seul le secrétaire est rémunéré) ainsi qu'une assemblée générale (une fois par an). Le capital est de 128 000fr devisé en 5120 parts sociales de 25fr. Chaque part dont les intérêts sont de 6%, donne droit à la vinification d'un hectolitre. En 1929, malgré quelques difficultés pour recruter , ils seront 137 adhérents qui vont se repartir de 40 adhérents pour 10 à 40 hl à 1 adhérent pour 800hl. Tous les ans avant le 10 Août, chaque sociétaire déclare la quantité approximative du raisin qu'il compte apporter. Une commission d'agréage (7 membres) fixe les modalités de réception du raisin sur la base:

Sur le rapport émis par la commission, le conseil d'administration décide d'une réception totale ou partielle de la récolte et éventuellement d'une vinification séparée. La Cave coopérative de Manduel conçoit un mode de répartition original qui tient compte de la quantité du raisin et du degré d'alcool ==> le degré.kilo; Par exemple 1000kg de raisin à 8 degrés donnent 8000 degré.kilo. La cave se réserve une participation sous la forme d'une "part de cave": 150 kg donnant théoriquement 1hl de vin, mais en fait 125 kg suffisent pour atteindre 1hl: la différence est la "part de la cave". L'autre ressource de la cave est la vente du marc. Chaque sociétaire est libre de vendre sa part de vin mais impérativement avant le 15 Août de l'année qui suit les vendanges. Passé ce délai c'est le conseil d'administration qui dispose d'un droit de vendre. Pour réaliser ce projet, il avait fallu réunir d’importants capitaux sans faire peser de lourdes charges sur les adhérents. Le problème fut résolu par la création la même année d’une Caisse Locale de Crédit Agricole. L'État accorde la 1ère année une subvention de 50000fr. Le Crédit Agricole avance 330000fr en 1927 (à 3% remboursable sur 15 ans) et 185000 fr en 1929 aux mêmes conditions qu'en 1927, garanties sur hypothèque des bâtiments, plus un prêt à court terme de 250000fr en attente de la vente du vin "part de la cave". Les recettes sont distribuées de la manière suivante :

A noter un cyclone en 1929 qui abat un mur et la toiture. |

|

|

La Caisse Locale de Crédit : La caisse de crédit mutuelle agricole le 2 Mai 1926, une caisse locale est créée en rapport avec la caisse régionale de Nîmes. Elle avance les fonds pour la cave coopérative et prête à ses membres. En 1931 ils seront 110 membres ayant souscrit à des parts de la caisse de Nîmes. Là encore sont mis en place une assemblée générale et un conseil et qui lui place les fonds non utilisés en rente sur l'État. Les trop perçus sont affectés à un fonds de réserve et une répartition aux sociétaires. Les prêts attribués aux sociétaires (d'une durée de 6 mois à 15 ans) ne doivent pas dépasser 40 fois les parts sociales souscrites et sont le plus souvent garantis par le vin des sociétaires entreposé à la cave coopérative. Ces prêts sont utilisés pour l'achat d'engrais ou de produits phytosanitaire plutôt que pour l' acquisition de propriétés. |

|

Statut juridique : Il faut distinguer :

Pendant toute cette période, le droit Français se dote d'une vraie législation qui va elle même évoluer. Pour les débuts de la Société, le petit groupe d'ouvriers en 1882 consigne un "Règlement" comme unique acte fondateur. Puis après la promulgation de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, la Société décide le 27 Février 1885 de se constituer en Syndicat agricole et vinicole. A noter que la vente des plants de la pépinière est contraire à la loi de 1884 comme d'ailleurs la création de la boulangerie qui devient rapidement l'activité principale . Cette déclaration s'accompagne du dépôt à la mairie de son règlement et de la liste de ses membres En 1903, suite à l'achat de l'immeuble de la boulangerie, la Société se voit dans l'obligation de prendre la structure d'une Société civile: elle devient "Société civile de coopération anonyme à capital et personnel variables" avec le titre de "Société Vinicole de Manduel à capital variable". Les trois règlements fusionnent (Société, mutuelle, boulangerie). On envisage en 1913-1914 une adaptation à la législation sur la mutualité pour recevoir des subventions, mais ce projet est abandonné pour ne pas devoir renoncer à la forme coopérative ni au titre de "Société Vinicole".

Organisation de la Société Des sa

constitution en 1882, la Société nomme un Conseil (organe d'exécution). Il y avait deux types de catégorie d'usagers :

|

|

Conclusions : 1/ Influence de la coopération sur les milieux économique et social : Dans les années 30 et pour environ 450 ménages résidents à Manduel, les 2/5 se fournissent à la boulangerie et la moitié se sert au Magasin. 78% des producteurs déposent leurs raisins à la cave (pour seulement 37% de la récolte totale de Manduel!) et une famille sur quatre adhère au Crédit mutuel agricole. La Société a joué une influence décisive sur l'orientation économique de la commune, en particulier pendant la crise phylloxérique en pesant sur la décision des manduellois de rester à la vigne et en évitant de basculer sur la culture maraîchère qui auraient condamner nombre d'ouvriers agricoles. Cette influence portait sur l'organisation du travail:

Par contre le prix des placements de travaux et du vin sont à la hausse car dans le premier cas les ouvriers sont mieux qualifies et le pour le vin la cave peut le vendre au moment opportun quand les propriétaires qui ne savaient pas garder leur vin devaient le vendre au moment où tout le monde le vendait ce qui poussait mécaniquement les prix à la baisse. Si le revenu de la vigne s'améliore en suivant un mouvement général au début du 20 siècle et un peu indépendamment du système coopératif manduellois, les bénéfices de ce dernier ne peuvent être cachés. 2/ Influence sur le milieu social : La crise phylloxérique provoque une baisse notable (-220) de la population qui sera enrayée par les conséquences de l'activité de la Société. Le deuxième creux (années 1891-1896) est lié à la dispersion, temporaire, des ouvriers et chefs de culture de la Société en déplacement en dehors de Manduel. Autour de 1907, les répercussion de la "crise du vin" entaille un peu la population. La période 1911-1921 verra un excès d'immigration en raison d'un besoin notable de main d'ouvre pour une viticulture qui se redresse. Mais à partir de cette époque, il sera difficile de combler les départs massifs vers les villes (pour l'administration ou l'armée) pour ceux qui n'ont pas de terre. Ces départs ne seront pas comblés par l'arrivée d'étrangers (en majorité italiens et excellents travailleurs) : on rapporte ainsi qu'un Piémontais a acheté à cette époque les plus belles terres de Manduel. En conclusion si le système coopératif amène une certaine stabilité démographique pendant ses premières années, il ne peut empêcher une forte émigration des jeunes entre les deux guerres 3/ Accession à la propriété : Il faut bien prendre en compte que pendant la crise phylloxérique si la population salariée avait été obligée de partir, les terres auraient été rachetées par des riches propriétaires. Au contraire, on peut faire le constat que les propriétaires de l'entre deux guerres sont des anciens sociétaires grâce en majeur partie aux actions coopératives ayant prospéré à Manduel . |

||

les premiers présidents de la SV

| J. Quiot | 1882-1885 |

| J. Audibert | 1885-1890 |

| G. Froment | 1890-1903 |

| L. Coste | 1903-1911 |

| G. Roux | 1911-1921 |

| L. Berthaudon | 1921-1924 |

| G. Fournier | 1924-1925 |

| L. Peyre | 1925-1928 |

| J. Roux | 1928 |

G Roux par ailleurs auteur d'un livre sur Manduel: "Manduel mon village"(3) , qui fut greffier au Tribunal de Nîmes se distinguera tout particulièrement par la volonté exprimée pour refuser de voir disparaître la Société pendant la période la plus difficile.

Tableaux thèse Milhaud (statuts 1930)

Quelques témoignages

|

||

| le 25/11/1988 Avis de décès de la SV! |

||

|

|

|

|

Livret de la boulangerie |  |

|

Buvards utilisés par la SV |  |

|

|

|

|

Exemple de société coopérative précoce & proche. |  |

|

Consultable auprès de l'ACPM | ||

|

Société Viticole de Manduel |

|||

| Recto | Versements 1920 | * | |

| Caisse | * | ||

| Suivi des titulaires (versements) | * * * * * * * ... | ||

| Suivi des titulaires 1928(?) | cf document cité | ||

| Suivi des titulaires 1929(?) | " | ||

| Suivi des titulaires 1930(?) | " | ||

| Suivi des titulaires 1931(?) | " | ||

| Suivi des titulaires 1932 | " | ||

| Suivi des titulaires 1933 | * * * * * * | ||

| Verso | Ordres de paiements Fournisseurs 1920 | * * * * * | |

| Paiements des intérêts 1920 1921 | * * * * * * * * * | ||

| Paiements des intérêts 1921 1922 | cf document cité | ||

| Paiements des intérêts 1922 1923(?) | " | ||

| Paiements des intérêts 1923 1924(?) | " | ||

| Paiements des intérêts 1924 1925(?) | " | ||

| Paiements des intérêts 1925 1926 | " | ||

| Paiements des intérêts 1926 1927 | " | ||

| Paiements des intérêts 1927 1928 | * * * * * * * * | ||

|

|

|||

|

|

|||

| Comptabilité SV 4°trimestre 1932 |  |

| Bibliographie :

(1) R. Huard in Charles Gide et l'École de Nîmes, Actes du colloque organisé à Nîmes les 10 et 20 Novembre 199, Soc. d'Histoire du Protestantime de Nimes et du Gard, 258p ,1995 (2) 138p, PUF 1931 (3) 130p, Ateliers Bruguier Nimes

|

||

A investiguer :

|